難病について

今回は「難病」の定義と、難病医療費助成制度について説明します。

❶「難病」と「指定難病」

厚生労働省の「指定難病」は、341疾患あります(令和6年4月1日現在)。「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」(2014年5月23日難病の日成立)では、以下の4つの要素を全て満たす疾患を「難病」と定義しています。

※障害者総合支援法の対象となる難病は、369疾病(令和6年4月1日現在)

| ① 発病の機構(原因)が明らかでない ② 治療方法が確立していない ③ 希少な疾患である ④ 長期の療養を必要とするもの |

| ⑤ 患者数が日本において一定の人数(人口の0.1%程度:1000人に1人以上)に達しないこと ⑥ 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること |

が要件になります。

❷ 難病医療費(特定医療費)助成制度

〇対象

「指定難病」(❶の「定義」を満たす)の方で、

① その症状の程度が、厚生労働大臣が定める程度(重症度基準)であること。

※指定難病ごとに、その疾患であることの「診断基準」と疾患の重さを表す「重症度基準」が厚生労働省で定められています。

② もしくは①の程度ではない者で、申請月12カ月以内に、その治療に要した医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3月以上あること(軽症高額)。

〇助成される内容

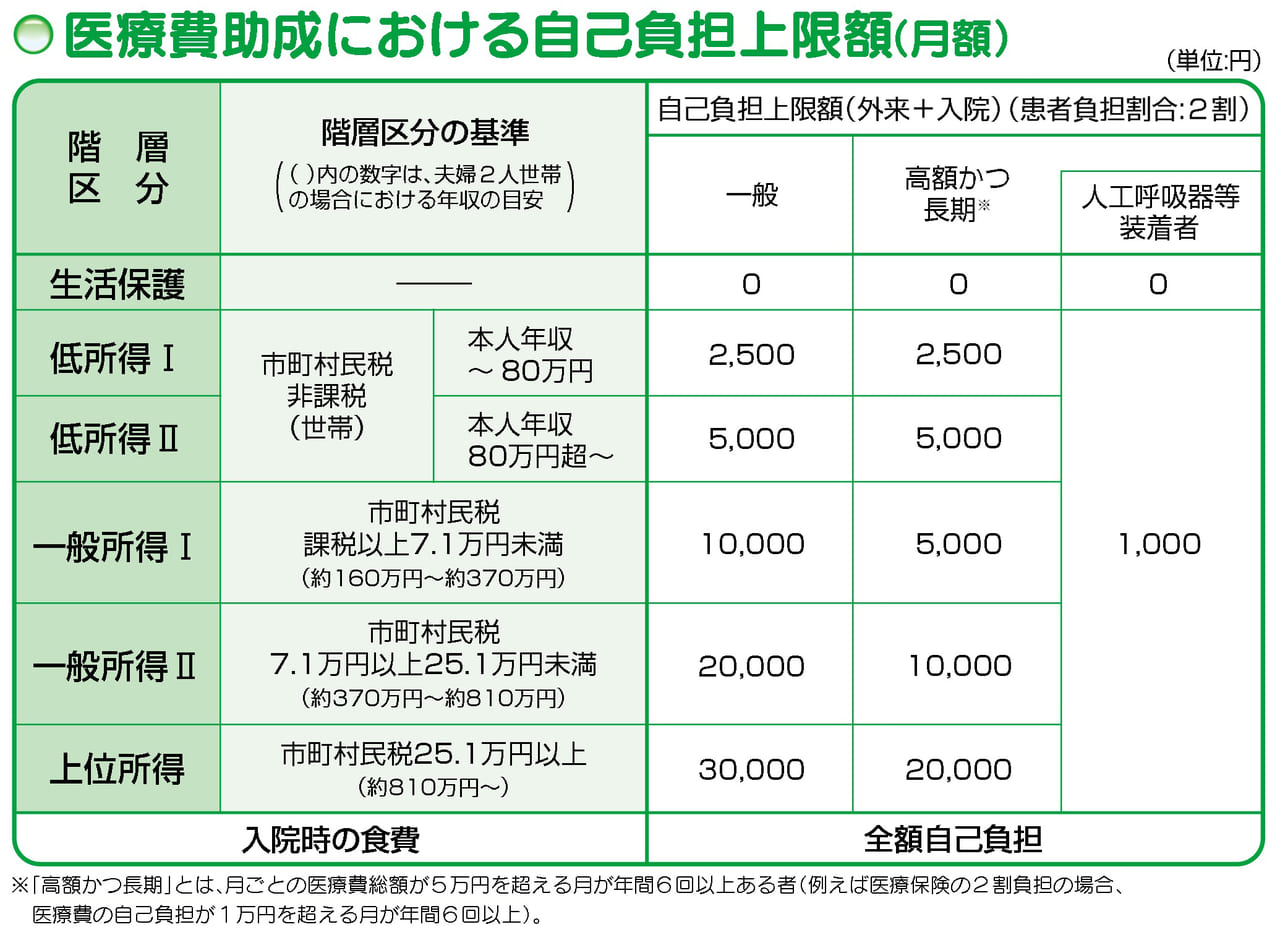

原則、事前に登録した医療機関の窓口に「指定難病(特定医療費)受給者証」と一緒に「図2:自己負担上限額管理表」を提出すると、通常医療費の3割負担の方は2割負担の自己負担(ただし健康保険での負担割合が1割の人は1割負担)を「図1:自己負担上限額(月額)」の限度額まで支払えばよくなります。また外来・入院の区別はなく、他の医療機関等の自己負担額をすべて合算した上で自己負担限度額を適用します。さらに同一世帯内に複数の対象者がいる場合は、世帯内の対象者の人数で「自己負担限度額(月額)」を按分して、その額を「自己負担限度額(月額)」としてそれぞれ適用します。指定医療機関でない場合は、窓口で通常の医療費を支払い、あとで償還請求(払い戻し)の手続きを、都道府県・政令指定都市の窓口(健康福祉事務所・保健所)でおこなう形となります。

「指定難病(特定医療費)受給者証」の有効期限は、申請日から原則1年以内で更新が必要です。

助成される医療費は、「指定難病及びその指定難病に付随して発生する傷病」に関する以下のようなものになります。

- 診察

- 薬剤の支給

- 医学的処置、手術およびその他の治療

- 居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護

- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

※入院時の食事療養費・生活療養費は除きます

〇また以下の「介護保険の医療系サービスにかかる自己負担額」も支給対象になります。(40歳以上は医療費と下記の介護保険サービスとの併用可能)

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

※医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うものです - 介護療養施設サービス

※介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療です - 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

※「介護予防」と名前がついているサービスは、介護認定の「要支援」者へのサービスのことです。 - 介護医療院サービス

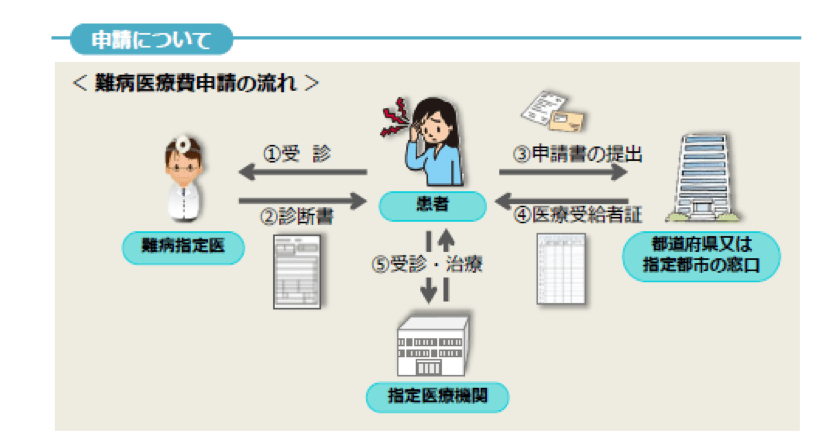

〇「指定難病(特定医療費)受給者証」の申請方法(患者または保護者が申請)

「難病情報センターホームページ(令和2年10月現在)から引用」

① 「難病指定医(新規、更新の場合)・協力難病指定医(更新の場合)」を受診します。

② ①の「難病指定医・協力難病指定医」から「診断書(臨床調査個人票)」を記入してもらいます。

③ 都道府県・政令指定都市の窓口(健康福祉事務所、保健所)もしくはホームページからダウンロードして申請必要書類を入手します。指定医が記入した「診断書(臨床調査個人票)」と申請必要書類一式を、都道府県・政令指定都市の窓口に提出します。

※ 指定難病受給者証が使える「指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所等)」と、診断書をもらう「難病指定医・協力難病指定医」は同じでない場合もあります。「難病指定医・協力難病指定医」は難病情報センターのHPのトップ画面→「難病指定医療機関・難病指定医」→お住まいの都道府県・政令指定都市をクリックした先の「指定医名簿」でご確認ください。

https://www.nanbyou.or.jp/ [2] (難病情報センターHP)

④ 都道府県・政令指定都市での審査ののち、「指定難病(特定医療費)受給者証」が交付されます。

⑤ 交付された「指定難病(特定医療費)受給者証」を受療に用いることができます。

「指定難病(特定医療)受給者証」の申請から交付まで約3カ月かかります。

詳しい申請方法・必要書類については、お住まいの都道府県・政令指定都市の窓口でご確認ください。申請から交付までにかかった医療費は、一旦自分で立て替えて受給者証の交付後、都道府県・政令指定都市の申請窓口に立て替え分の払い戻し請求することができます(難病医療費の申請日までしか遡及できません)。※医療機関にご相談ください。

【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和2年度の更新申請等の取扱いについて】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が終了する方は、令和2年度の更新申請については不要とされ、現在お持ちの受給者証の有効期間が1年間延長されます。 また受給者証に記載のない指定医療機関を受診した場合でも医療費助成の対象となります。都道府県・政令指定都市の窓口(健康福祉事務所、保健所)にご確認ください。

〇自己負担上限額及び医療費の支払い方法

前述のように難病については、1カ月の自己負担上限額が決まっていますが、更に月ごとの医療費の「総額」(自己負担額ではなく10割分)が5万円を超える月が、「指定難病(特定医療費)受給者証」の申請をする月以前の12カ月以内に6回以上ある場合、自己負担限度額(1カ月)は図1の横軸の「一般」ではなく、その横の「高額かつ長期」が適用されます(例えば医療保険の自己負担割合が2割負担の方の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上の方が該当します)。それ以外通常は、図1の横軸の「一般」が適用されます。

図1 自己負担上限額(月額)

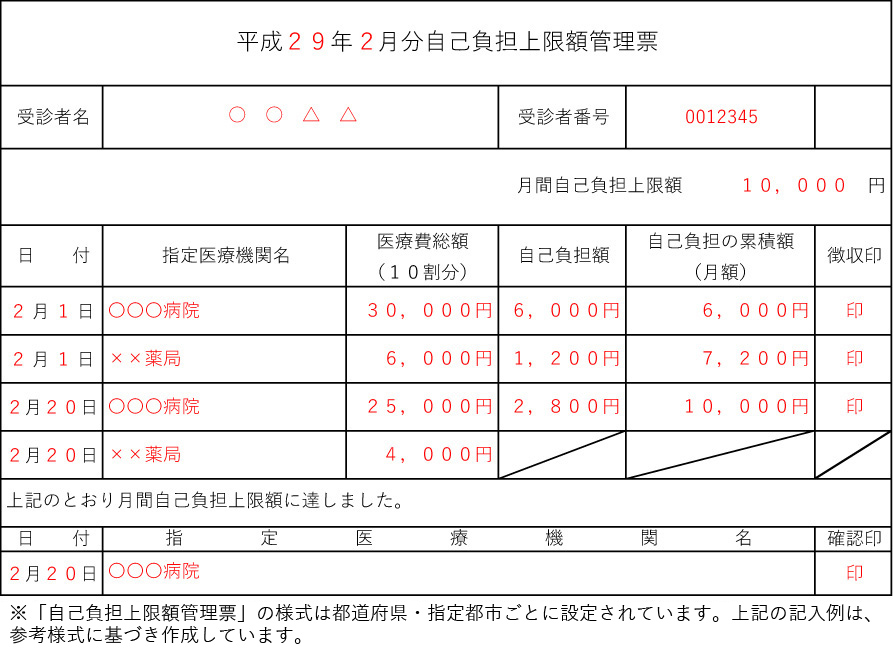

医療機関等の窓口に、「指定難病(特定医療費)受給者証」と一緒に「図2:自己負担上限管理表(1カ月分)」を提出すると、医療費の2割の自己負担 (ただし健康保険での負担割合が1割の人は1割負担)を「図2:自己負担上限管理表(月額)の限度額まで支払えばよくなります。

図2 自己負担上限額管理表(1カ月分)

〇高額療養費制度の優先

難病医療費の新規申請で手元に受給者証が無く、あとから難病医療費の還付請求する場合で、「高額療養費(※HP記事「両立支援コーディネーターが紹介する社会資源」の「高額療養費制度」参照)」が該当する場合、「健康保険」優先ですので、先に「高額療養費」を申請して支給を受け、残る自己負担額と「難病医療費」の自己負担限度額との差額が「難病医療費」として支給される形となります。「高額療養費」は健康保険者に、「難病医療費」は前述のように都道府県(または政令市)にそれぞれ請求します。

次回は、1年間に支払った医療費が多額の場合、条件により所得税の一部が戻り、住民税が安くなる制度「医療費控除」について説明します。

URL to article: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/center_list/yobou/shien/socialresources/nannbyou.html

URLs in this post:

[1] 難病について: #11

[2] https://www.nanbyou.or.jp/: https://www.nanbyou.or.jp/

Click here to print.