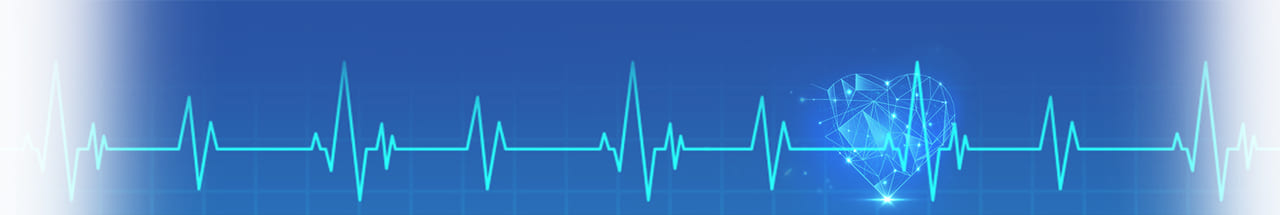

上室性頻拍症

上室性頻拍症とは?

上室性頻拍症の診断

また、当院は24時間365日、心臓病の救急患者を受け入れておりますので、動悸発作が持続する場合は受診してください。

上室性頻拍症の発作を停止させる治療

上室性頻拍症の発作を停止させる治療には、①迷走神経手技 ②アデノシン三リン酸(ATP)の急速静脈注射 ③抗不整脈薬の静脈注射 ④カルディオバージョンなどがあります。

- ①迷走神経手技

- 息こらえを10-30秒程度行うことで、迷走神経を刺激し頻拍の停止を試みます。

- ②アデノシン三リン酸(ATP)の急速静脈注射

- ATPの代謝産物が房室結節の伝導を抑制するため、房室結節に依存する頻拍(AVRT、AVNRT)は停止する可能性が高いです。気管支収縮作用があるため、気管支喘息をお持ちの方は使用できません。

- ③抗不整脈薬の静脈注射

- ATPの効果がない場合や使用できない場合には、抗不整脈薬の点滴を考慮します。

- ④カルディオバージョン

- 血圧が低いなど薬が使いづらい場合は、直流通電による電気ショックで頻拍の停止を試みます。

上室性頻拍症の根治治療「アブレーション」

アブレーションは、高熱を発するカテーテルを心臓に挿入して、不整脈の原因となる部位にやけどを作って治す治療です。これにより、異常な電気経路が遮断され、正常な心拍が回復します。

上室性頻拍症では、足の付け根や首元から心臓の内部にカテーテルを挿入し、電気生理学的検査(EPS)を行い、カテーテルや点滴薬を用いて不整脈の種類を診断します。

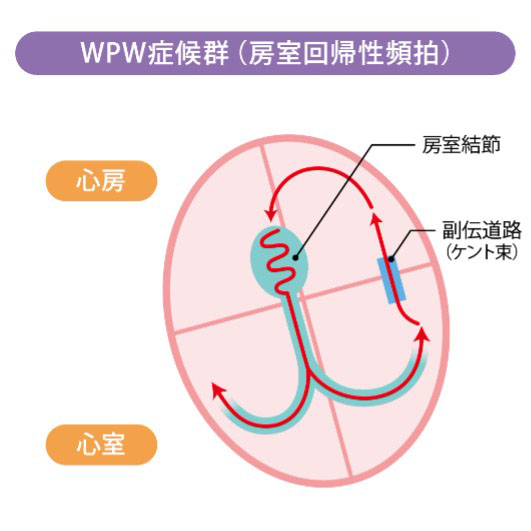

- ①房室回帰性頻拍(AVRT)に対するアブレーション

- 房室回帰性頻拍とは、心房と心室の間に副伝導路という別の回路が存在することで起こる頻拍です。WPW(ウォルフ-パーキンソン-ホワイト)症候群では、生まれつきケント束という余分な副伝導路があり、突然、房室回帰性頻拍(AVRT)を生じることがあります。また、WPW症候群に心房細動を合併すると、偽性心室頻拍という致死的な不整脈に陥り、突然死することがあります。

アブレーション方法

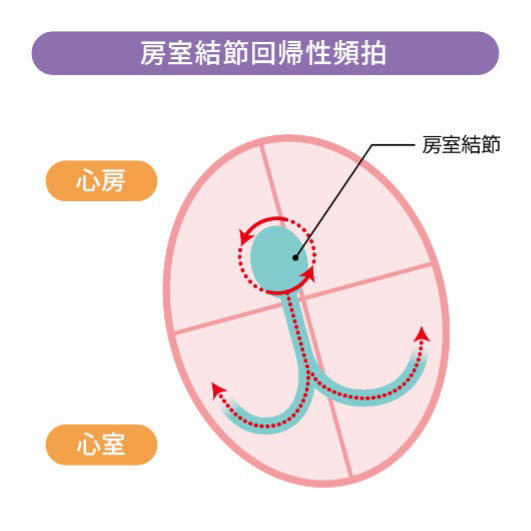

基本的には高周波カテーテルを用いて副伝導路を焼灼し、今後、頻拍が起きないように治療します。60分~120分ほどの治療時間で、成功率は90%以上です。 - ②房室結節回帰性頻拍(AVNRT)に対するアブレーション

- 心房と心室の中継役である房室結節には、速い伝導路と遅い伝導路の2つの伝導路が存在することがあります。房室結節回帰性頻拍とは、何かのきっかけでこの2つの回路の間を電気刺激がくるくると回り続けることで起こる頻拍です。

アブレーション方法

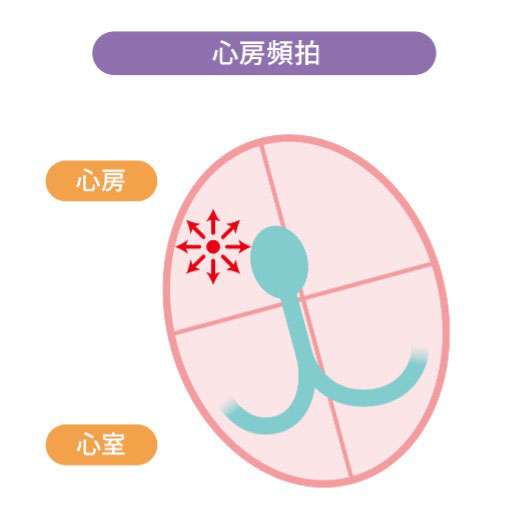

カテーテルアブレーションで遅い伝導路に障害を与えることで治療します。ただし、遅い伝導路の多くは心臓の正常電気刺激回路と近接しており、正常電気刺激回路に障害を与えてしまうと、房室ブロック(心房と心室の間の電気の流れが途絶える)となり、ペースメーカ植え込みが必要になるケースもあります。当院では冷凍(クライオ)アブレーションを用いて治療しており、高周波アブレーションに比べると房室ブロック回避リスクが極めて低いとされ、安全性の高い治療が可能です。 - ③心房頻拍(AT)に対するアブレーション

- 心房頻拍とは、心房のある部分から異常電気信号が出ることで起きてしまう頻拍です。心臓手術の既往がある方は心臓の切開線が起源となったり、心房細動のアブレーション後に起きることもあります。

アブレーション方法

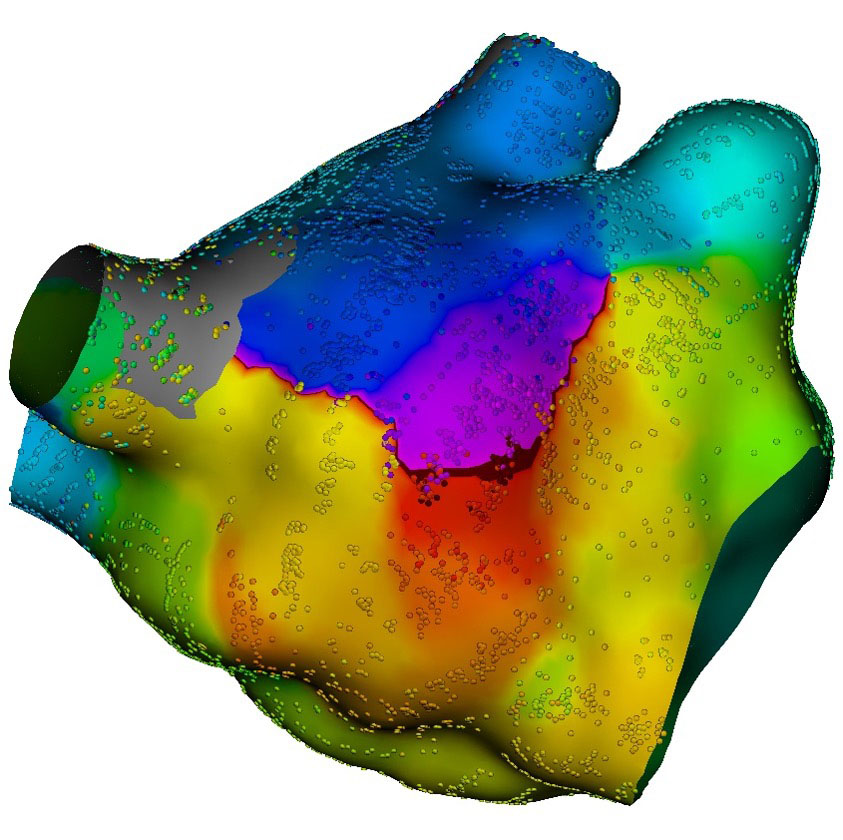

異常な電気信号を出している回路を特定し、その回路が回らないように、正常電気刺激回路を障害しないように、最適なポイントをアブレーションします。アブレーションにはポイントに合わせて、冷凍(クライオ)アブレーション(図4)、高周波アブレーション、最近ではパルスフィールドアブレーションを使用することで、周辺組織(横隔神経、食道など)の障害を限りなく少なくすることができます。

図4 冷凍(クライオ)アブレーション

図5 3次元マッピングの例(Rhythmia)

また、当院では、上室性頻拍症の治療を年間約100例行っており、豊富な経験と専門知識を持つ医師が、患者さんの状態に合わせた治療を提供しています。