心室期外収縮

心室期外収縮とは?

正常な心臓は一定の間隔で拍動し、その際、心房、そして心室という順番で動くようになっています。このような心臓の統制のとれた動きは、洞結節から生まれた電流が心臓全体に行きわたることによって行われます。

期外収縮とは、心臓が定期的な拍動から外れて収縮することを指します。特に心室から発生した異常な電気信号が心臓を乗っ取ってしまって、ずれたタイミングで拍動する状態のことを心室期外収縮と言います。

健常者でも少しの期外収縮はありますが、その数が非常に多くなったり、動悸などの自覚症状が強い場合は治療の対象となります。

期外収縮とは、心臓が定期的な拍動から外れて収縮することを指します。特に心室から発生した異常な電気信号が心臓を乗っ取ってしまって、ずれたタイミングで拍動する状態のことを心室期外収縮と言います。

健常者でも少しの期外収縮はありますが、その数が非常に多くなったり、動悸などの自覚症状が強い場合は治療の対象となります。

心室期外収縮の症状

心室期外収縮の症状は、その数やタイミング、そして患者さん自身の感じ方によって異なり、無症状の場合もあれば、非常に強い動悸や胸の不快感を感じることもあります。症状が強いからと言って、危険な不整脈であるというわけではありません。

自覚症状を強く感じる状況は、運動をしたときなどの労作時、緊張した時、飲酒後、寝不足、リラックスしているときなど様々です。

自覚症状を強く感じる状況は、運動をしたときなどの労作時、緊張した時、飲酒後、寝不足、リラックスしているときなど様々です。

心室期外収縮の検査

心室期外収縮の診断は心電図で行います。脈飛びや動悸症状を訴えられる患者さんに心電図検査を行って診断されることが多いです。他にも、健康診断の心電図で偶発的に発見されることもあります。

診断後は、ハートノートと呼ばれる貼付型心電計を1週間つけて、心室期外収縮の数(頻度)を調べます。これが10%を超えるようであれば、治療を検討する必要があります。

また、心エコー検査や冠動脈CT検査などで、心室期外収縮の原因となるような心臓の病気(心筋症や狭心症)の有無を精査します。

診断後は、ハートノートと呼ばれる貼付型心電計を1週間つけて、心室期外収縮の数(頻度)を調べます。これが10%を超えるようであれば、治療を検討する必要があります。

また、心エコー検査や冠動脈CT検査などで、心室期外収縮の原因となるような心臓の病気(心筋症や狭心症)の有無を精査します。

心室期外収縮の治療

心室期外収縮の治療は、まず、引き金となる生活習慣上の誘因を取り除き、原因となる疾患の治療を行うことが先決です。さらに、抗不整脈薬の服用やカテーテルアブレーションを行うこともあります。薬物治療には、心臓の緊張をほぐすβ遮断薬(メインテートなど)や電気の流れにブレーキをかけるNaチャネル遮断薬(メキシチールなど)を用います。

薬物治療やアブレーションが必要な患者さんの特徴

薬物治療やアブレーションが必要な患者さんの特徴は、以下のとおりです。

- ・自覚症状が強い

- 自覚症状が強く、特に日常生活に支障がでるようになれば、治療が必要です。薬物治療やアブレーションが奏功すれば、症状が改善します。

- ・数(頻度)が多い

- 長時間の心電図検査で、心室期外収縮の数が一日に1万発あるいは総心拍の10%以上認める場合には、長期的には心臓の動きが低下する心筋症に進展し、心不全を発症することがあります。従って、薬物治療やアブレーション治療を検討することになります。

- ・危険な不整脈の引き金となる心室性不整脈がある

- ごくまれに心室期外収縮が引き金となって、心室頻拍や心室細動という心停止に至る不整脈を発症することがあります。このような場合には、その引き金となる期外収縮をアブレーション治療する必要があります。

(注意:このような方は、重症の心筋症や心筋梗塞の場合が多く、多くの患者さんにとっては危険な不整脈ではないので、過度な心配は必要ありません。)

カテーテルアブレーション

カテーテルアブレーションとは、カテーテルと呼ばれるボールペンの芯ほどの細長い器具を足の付け根から心臓まで挿入して、期外収縮を発生させる異常な心臓の筋肉にやけどを作ってしまう治療です。これにより、異常な電流が遮断され、正常な心拍が回復します。

治療時間は通常2時間以内、入院期間は3日~4日程度です。治療対象の期外収縮が出なくなってしまうと治療がうまくいかないことがありますので、原則として全身麻酔はしていません。

治療時間は通常2時間以内、入院期間は3日~4日程度です。治療対象の期外収縮が出なくなってしまうと治療がうまくいかないことがありますので、原則として全身麻酔はしていません。

カテーテルアブレーションの治療適応

アブレーションを実施するかどうかは、治療によって得られる効果と治療による負担、合併症のリスク、そして、患者さん自身のご希望などを総合的に勘案して判断します。具体的には以下に当てはまる場合、アブレーションをお勧めしています。

・強い自覚症状がある

・心室期外収縮の数が多い(総心拍の10%~20%以上)

・心機能が低下している(低下の原因になっている)

・危険な不整脈の引き金となっている

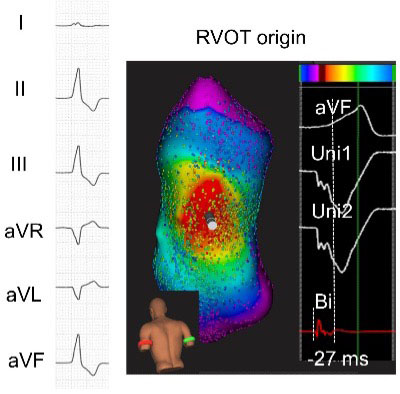

マッピング

心室期外収縮の原因は、起源と呼ばれる部位から発生した心臓全体に伝わる異常な電気信号で、この起源をつきとめて、やけどで潰してしまうことが治療の目的です。起源については、外来で記録する心電図から大まかな推定が可能で、そのためには、期外収縮の心臓の電気の流れを詳細に調べる「マッピング」が欠かせません。

マッピングとは、心臓内の電気の流れの地図をつくっていく作業で、電気の流れを検出できるカテーテルを用いて、心室期外収縮が1発出るたびにカテーテル部位の電気の流れを記録していきます。そして、電気の流れのもっとも上流(早いところ)が、心室期外収縮の起源となります。心室期外収縮がたくさん出現したほうが、スムーズにマッピングが進みます。心室期外収縮の頻度が少ない場合は、心臓を刺激するお薬を点滴して誘発を試みることもあります。

電気の流れが、赤→黄→緑→青→紫という順番で表示される。

もっとも上流の心室期外収縮の起源でアブレーションを行い、治療に成功した。

アブレーションの治療成績

心室期外収縮の起源が確かめられ、十分なアブレーションができれば、標的の心室期外収縮は消失し、原則として一生涯再発しません。治療がうまくいかない要因としては、期外収縮が術中に稀にしか認められず起源を絞り込むことができない、起源がカテーテルの届かない部位にある(心臓の外側など)、起源がたくさんあってアブレーションしきれないなどがあります。なお、術前の心電図情報から、ある程度治療可能かどうかの推定が可能ですので、入院前に外来担当医よりお伝えさせていただきます。もっとも治療効果が高いといわれる右室流出路型というものであれば、治療成功率は90%程度となります。

アブレーションの合併症

アブレーションは多くの場合、安全に行うことができますが、まれに、以下のような合併症が起こることがあります。

不安な点がありましたら、診察時に医師までお尋ねください。

不安な点がありましたら、診察時に医師までお尋ねください。

-

軽微な合併症

・カテーテル挿入部位の出血や血腫

・感染

・アレルギー反応 など

重篤な合併症(ほとんど起こることはありません)

・心臓から出血する心タンポナーデ

・脳梗塞などの血栓塞栓症

・大動脈損傷 など