2021.08.23

前回は「飛蚊症①」で「症状」についてご紹介しました。内容はこちら。

原 因

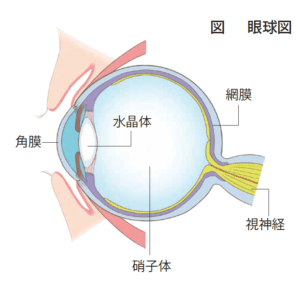

外部から眼球に入ってくる光は、角膜、水晶体、硝子体を通過して網膜へと到達し、網膜で感知された光情報は視神経を経て大脳へ伝えられることにより、物体として認識することが可能となります(図)。ここで飛蚊症の原因となってくるところは硝子体です。元来であれば卵白のような透明なドロッとした状態であるのが、ある原因をきっかけに透明性が損なわれ、濁りが生じることにより発症します。

原因としては大きく二つに分類されます。まず一つ目は生理的な場合であり加齢に伴い硝子体の変性・萎縮が起こることにより発生します。二つ目は病気が原因で発生する場合であり具体的には網膜裂孔・網膜剥離・硝子体出血・ぶどう膜炎などが代表的です。これらが起こることにより出血、炎症、色素散布によってできた硝子体の濁りが生じるために飛蚊症が発生します。

検 査・診 断

飛蚊症を自覚した際は、生理的なものと病的なもののどちらが原因であるのかを明確に区別する必要性があるため、眼底検査を行います。また必要に応じて散瞳薬を使用することで、より広範囲に眼底の精査が可能になります。

次回は2021年8月30日に飛蚊症の「治療」についてご紹介する予定です。

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示