2020.07.27

前回は「膵がんの超音波内視鏡検査①」で「膵がんの診療」をご紹介しました。内容はこちら

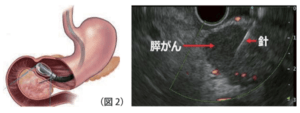

超音波内視鏡検査は、内視鏡の先端に超音波のプローブ(超音波が出る部分)がついたスコープを使用して、消化管(食道、胃、十二指腸)内から膵 臓、胆道、リンパ節などの臓器を超音波で観察する検査です(図1)。一般的に超音波検査というとお腹にプローブを当てて検査をすることをイメージされる方が多いと思いますが、体表から膵臓を見ようとすると、皮下脂肪や消化管の影響で膵臓全体を観察できないことが多いのが現状です。一方、超音波内視鏡検査では消化管の内側から観察します。膵臓は胃のすぐ裏側にあり、膵臓と消化管の間には障害物が少ないため、膵臓を詳しく観察することができます。CTやMRIでもわからないことを見つけることもあるので、膵臓の観察といった点では非常に優れた検査と考えられております。徐々に普及していることから、最近では主膵管の拡張や膵嚢胞をきっかけに早期に膵がんを発見できる人も増えてきています。

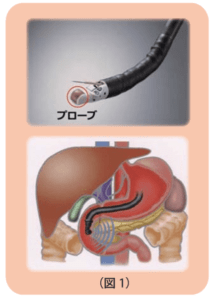

また、超音波内視鏡検査では、観察だけでなく、病理検査もすることができます。膵臓に腫瘍が疑われれば、超音 波で観察しながら腫瘍に針を刺して、組織を採取することができます(図2)。その組織を顕微鏡で確認することで病理診断し、適切な治療を選択することが可能となります。

波で観察しながら腫瘍に針を刺して、組織を採取することができます(図2)。その組織を顕微鏡で確認することで病理診断し、適切な治療を選択することが可能となります。

==================================================================

膵がんは非常に進行が早いがんです。膵がんが少しでも疑われた場合は、超音波内視鏡検査を含めた各種検 査を迅速に進めて、早急に治療することが望まれます。早期発見、早期治療のために、早めの消化器内科専門 医の受診をお勧めいたします。

==================================================================

———————————————————————————————-

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示