2020.04.27

前回は「慢性骨髄性白血病に対する分子標的治療①」で「慢性骨髄性白血病とは」をご紹介しました。内容はこちら

治療について ~分子標的薬の到来~

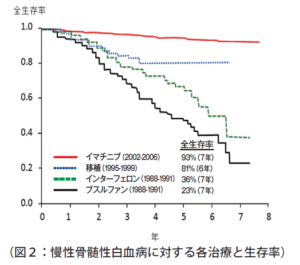

これまでの治療は、抗がん剤を投与し血球数をコントロールすることで、できるだけ病気の進行を遅らせることが目的でした。しかし、いずれは急性白血病に陥り予後は極めて厳しく、命を救う方法は移植療法しかありませんでした。また移植を行っても感染症や合併症で亡くなることもあり、決して治療成績は良くありませんでした。しかし、2001年に病気の原因であるBCR-ABL融合蛋白質に結合することによって、それの活性化を抑える分子標的薬「イマチニブ」が登場しました。治療成績については、他の抗がん剤のインターフェロンやブスルファンでは、時間経過とともに生存率がどんどん低下している一方で、分子標的薬を投与した場合、8年経過してもほぼ全例が生存しています(図2)。このように分子標的薬の登場によって治療成績が劇的に向上し、移植をしなくても治癒する時代が到来しました。しかも内服薬ですので、入院や注射を受けるために病院へ行く必要もありません。現在では、BCR-ABL融合蛋白質をより強力に阻害する新たな分子標的薬も使用できるようになり、ますます治癒率は向上しています。

病気は何よりも早期発見・早期治療が大切です。そのためには症状がなくても年に1回は健診などで白血球数をチェックすることをお勧めします。詳しい治療方法などについては、専門医までご相談ください。

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示