心房細動の治療概要

薬物治療

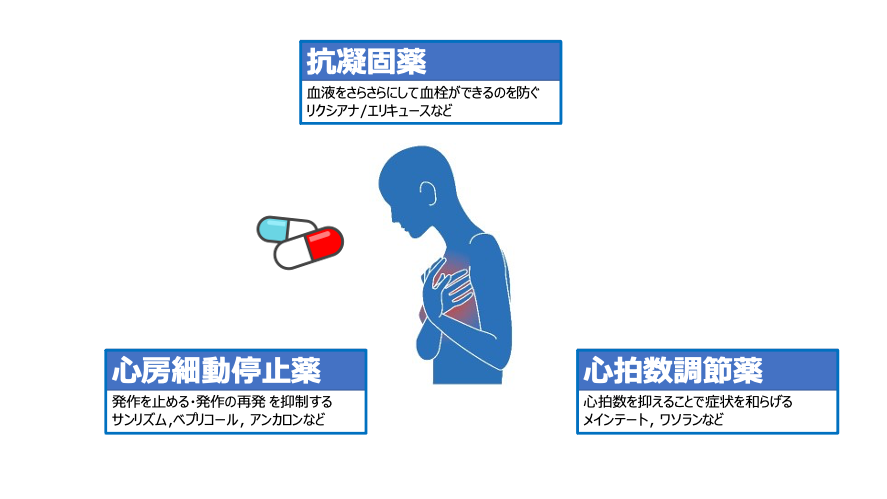

薬剤治療では、心房細動による脳梗塞を予防するための抗凝固療法が重要です。大多数の心房細動の方はカテーテルアブレーションで根治しない限り、抗凝固薬を一生涯継続する必要があります。また心房細動発作を抑制したり心拍数を調節したりすることで心房細動による不快な症状を和らげるための抗不整脈薬治療があります。さらに心房細動が持続する場合には、続発する心不全を予防・治療するための薬剤を服用することもあります。

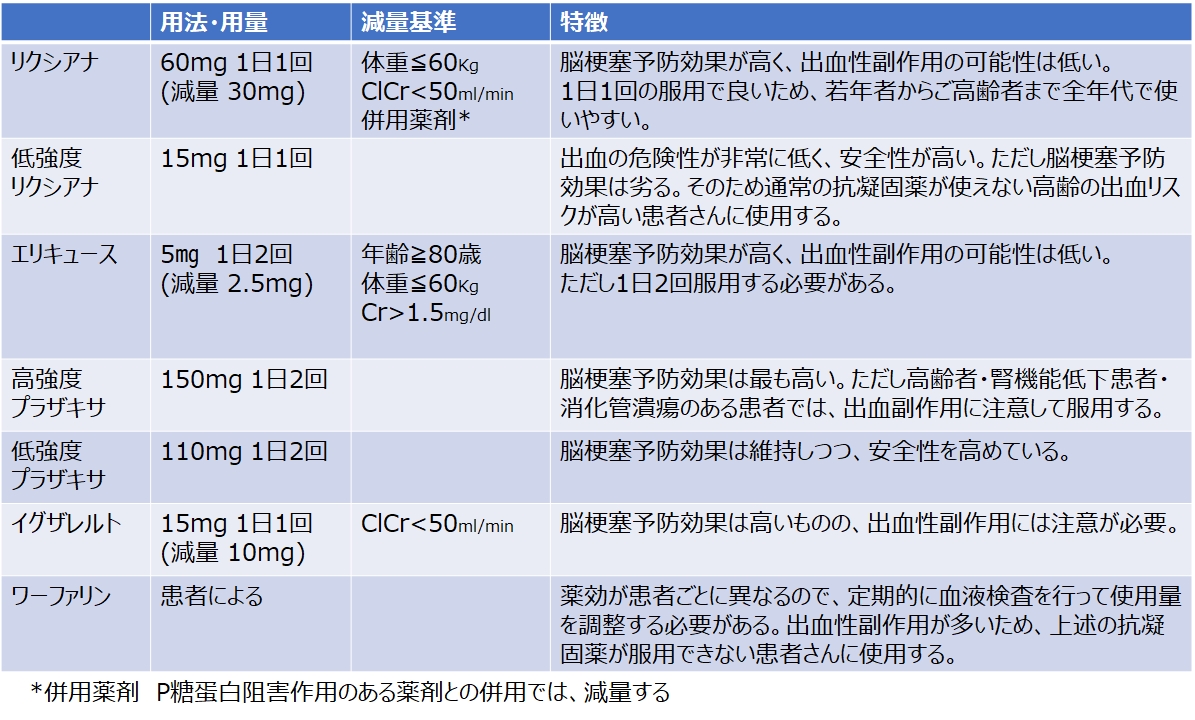

抗凝固薬

リクシアナ、エリキュース、プラザキサ、イグザレルト、ワーファリンなど

抗凝固薬は血液の固まる機能を抑制することで、心房内血栓がつくられることによる脳梗塞などの血栓塞栓症を予防する効果があります。心房細動患者さんの多くは抗凝固薬を服用することが推奨されています。具体的には年齢75歳以上、高血圧、糖尿病、心不全、脳梗塞の既往のいずれかに該当した場合、脳梗塞を発症するリスクが高いので、抗凝固薬を服用したほうが良いとされます。

効果

脳梗塞などの血栓塞栓症リスクを3分の1から半分程度に下げることができます

注意すべき副作用

出血性副作用が起こりやすくなります。くも膜下出血や脳出血など頭での出血はとても危険ですが、最近の抗凝固薬では起こりにくくなっています。注意が必要なのは消化管出血で、服用開始後はしっかりと便を観察するようにしてください。便が赤や黒くなっていれば消化管出血している可能性がありますので、すぐに処方した医師へ連絡してください。歯肉や鼻出血、皮下出血など比較的軽微な出血は、よほどひどくなければ服用を継続し、外来受診時に主治医に相談してください。

心房細動停止薬

サンリズム、タンボコール、ベプリコール

効果

服用後4~8時間程度心房細動発作を起こりにくくする、あるいは心房細動発作を止める(有効率30〜50%程度)。

注意すべき副作用

心室性不整脈の誘発(1%以下)、徐脈など、内服開始後ふらつきや失神が見られるようならばすぐに服用を中止して、処方医に連絡してください。高齢者や心機能、腎機能が低下している患者さんで副作用が出やすくなっています。

アンカロン

効果

服用後、心房細動発作を起こりにくくする作用と心房細動であっても心拍数を下げる効果の両方を持っています。心機能が低下した患者さんでも使用できます。

注意すべき副作用

徐脈、眼の角膜色素沈着、甲状腺機能異常、間質性肺炎(1%以下)など。アンカロン特有の副作用があり、特に間質性肺炎は命に係わる副作用です。服用中に咳が続くようであれば、はやめに処方医に相談してください。長期間使う場合はできるだけ少量で継続することが副作用を予防するうえで重要です。

心拍数調整薬

メインテート、アートストなど

ワソランなど

ジゴキシンなど

アブレーション治療

カテーテルアブレーションは心房細動を根治するために行われます。安全性や有効性が高まった現在では、心房細動と診断された方の多くが受けられます。ここではその概要と治療の流れを説明させていただきます。詳しく知りたい方は、詳細情報として別ページを設けているのでそちらをご覧ください。

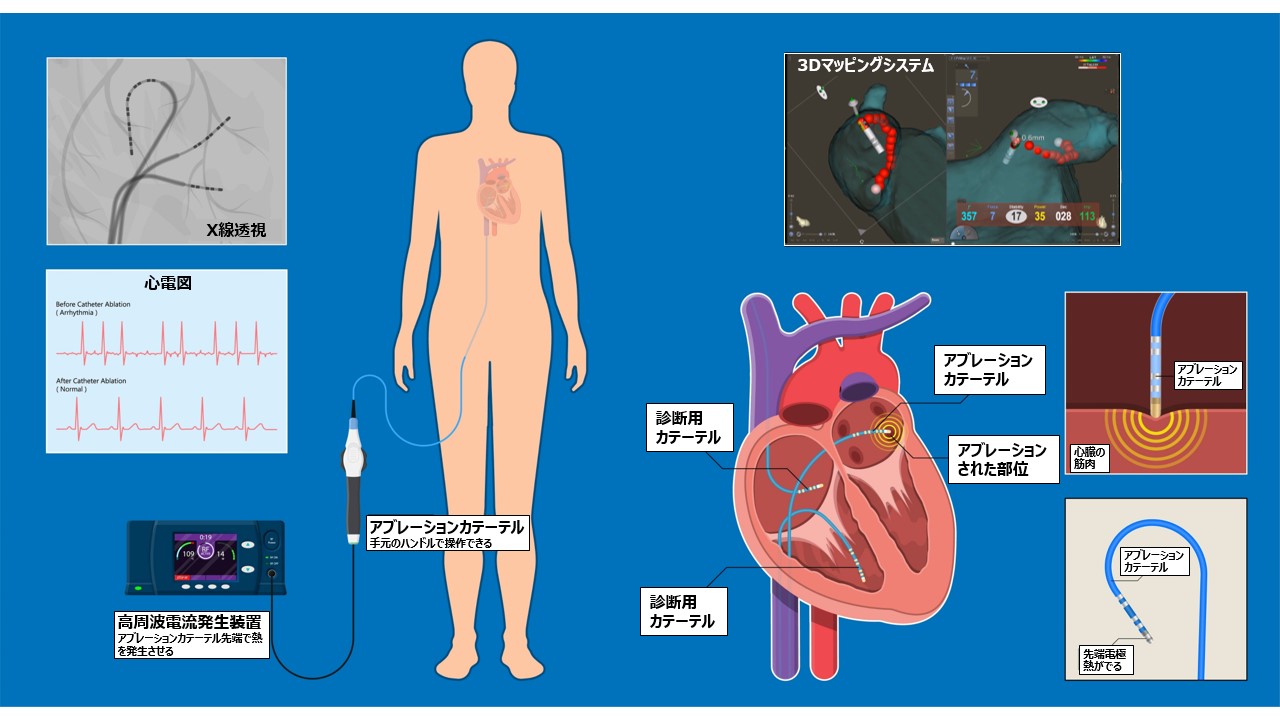

アブレーション治療とは

心臓は流れてくる電気に反応して動くのですが、心房細動では心房で電気の流れが乱れてしまっているために震えるような動きになってしまうのです。多くの心房細動の患者さんにとって、左心房にある肺静脈という血管から出てくる異常な電気信号が心房での電気の乱れの原因となっています。カテーテルアブレーションでは左心房にある肺静脈の周りの心臓の壁を焼灼(火傷や凍傷で筋肉にダメージをあたえ、電気を流れなくすること)することで、心房の電気の乱れを正し、心房細動を治療します。

アブレーション治療の概要

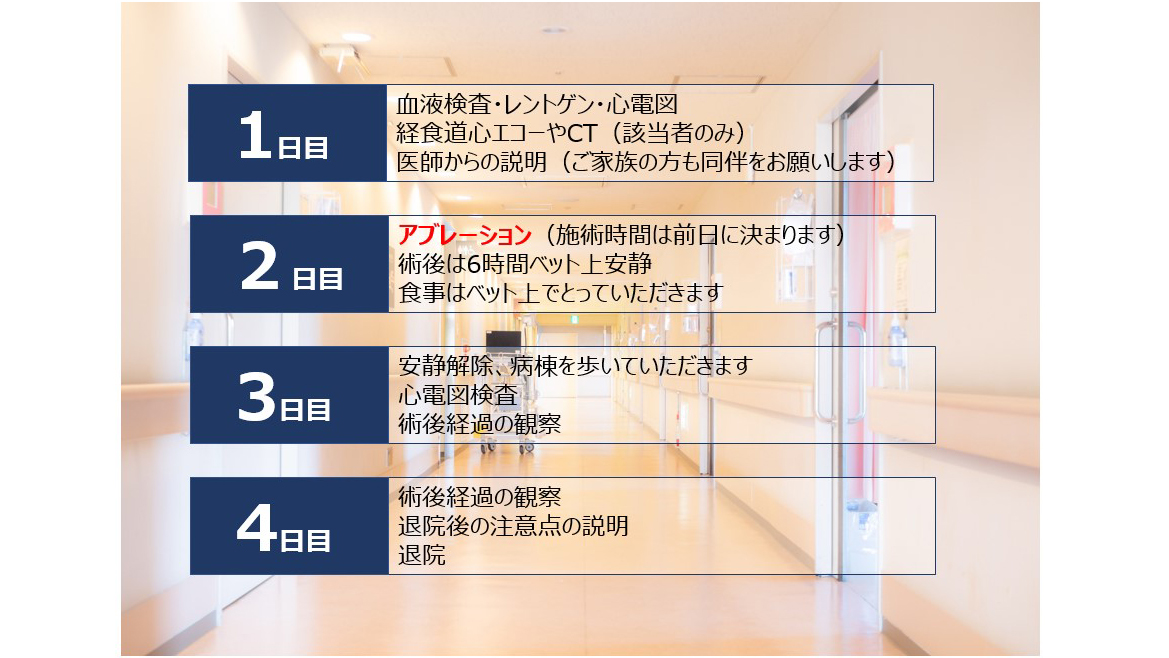

入院期間

3泊4日を基本としますが、場合によっては短縮や延長も可能ですのでご相談ください。

入院中のスケジュール(3泊4日の場合)

入院中のスケジュール(3泊4日の場合)費用

1か月の医療費の一定額以上は健康保険から支給される高額療養費制度を利用すれば、入院・術前検査を含め10万円未満となることが多いです(加入者の所得によって変わります)。

高額療養費制度の詳細は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

アブレーション方法

当院では原則としてパルスフィールドアブレーションを用いたアブレーションを行っていますが、高周波アブレーション、クライオバルーンアブレーション、レーザーバルーンアブレーションも実施可能です。

麻酔方法

原則として全身麻酔下にアブレーションを行います。ただし患者さんの状態によっては軽い鎮静によって行うこともあります。

手術時間

カテーテル挿入時間 30分~60分

全身麻酔時間 45分~75分

成功率(心房細動の再発がない確率)

1回の治療で心房細動の再発がなくなる確率です。患者さんの様々な要因によって変わりますが、概ね以下のようになります。

発作性心房細動では80~90%

持続性心房細動では60~80%

合併症の危険性

重篤な合併症として、脳梗塞、心タンポナーデ、食道関連合併症が知られていますが、安全性が高まった最近のアブレーションでは実際にはほとんど起こりません(関西労災病院での発生率0.1%以下)。

退院後の注意事項

歩行や車の運転などの日常生活や負荷の大きくない仕事はしていただいて構いません。

自転車などの足を大きく曲げる動作は1週間程度控えてください。

暴飲暴食、アルコール、激しい運動は1か月程度控えてください。

退院後の不快な症状

退院後に以下のよう不快な症状が現れることがあります。

カテーテル穿刺部の内出血

術後数日して、穿刺部周辺の皮膚が紫色になることがあります。これは内出血の治癒過程で見られるもので、問題ありません。穿刺部の腫れや痛みが強くなるようであれば、病院まで連絡ください。

胸の不快感、倦怠感、食欲不振

手術の疲れ、やけどの影響によるもので、多くは数週間で改善します。ひどくなるようであれば、病院まで連絡ください。

急性再発

アブレーション後3か月以内(特に術後1~2か月)に心房細動を再発する方が多くいらっしゃいます。これは急性再発と言って、やけどによる炎症が原因のことが多く、3カ月以内に自然に治ることが多いです。必要に応じて抗不整脈薬を使用して不快な症状を取り除くようにします。

再アブレーション

残念ながら1回のアブレーションで心房細動が治らない患者さんがおられます。そのような場合には2回目以降の治療を提案させていただく場合があります。ただし1回目の治療から3か月程度は心房細動の治り具合を慎重に評価させていただきます。

術後の抗凝固薬

心房細動の再発がない場合、3~6か月後に中止できることが多いです。ただし脳梗塞の危険性が高い患者さんでは継続をお奨めしています。

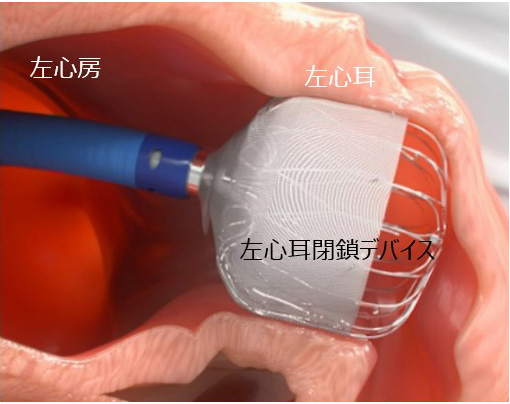

カテーテル左心耳閉鎖術

心房細動では心房がけいれんするために、心房内の血流がよどんで血栓ができやすくなります。血栓が脳の血管を詰まらせると、脳梗塞(心原性脳塞栓症)を起こしてしまいます。心房細動が原因でできる血栓の約9割が左心房のなかの「左心耳」でできると言われています。

心房細動の患者さんには、血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬)を用いて血栓ができないようにする治療が主として行われていますが、出血のリスクが高いなどの理由によって、長期間の抗凝固薬の服用が困難な患者さんが一部におられます。また抗凝固薬を服用しているのに脳梗塞を起こしてしまう方もいます。そういった方に対してカテーテルを用いて左心耳にフタをして血栓ができないようにする治療がカテーテル左心耳閉鎖術です。

左心耳閉鎖術は、カテーテルという細い管を足の付け根から入れ、『WATCHMAN FLX』という治療器具を用いて左心耳を閉鎖することができるため、痛みが少なく入院期間も短い体に優しい治療法となります。脳梗塞リスクが高いにもかかわらず、出血性合併症などのために抗凝固薬を長期間服用できない心房細動患者さんや抗凝固薬を服用しているのに脳梗塞を発症した患者さんがこの治療法の対象となります。

当院は2019年の国内導入時から施設認定を受けており、すでに実施した多くの症例で抗凝固療法の中止に成功しています。