治療内容について

心臓は電気が流れることできまった順序で動くようになっています。しかし心房細動では心房で電気の流れが乱れてしまっています。この乱れた電気の多くは肺静脈から出てくることが分かっています。

肺静脈隔離

心房細動発症および持続には4本の肺静脈が深く関わっています。肺静脈から出てくる異常な電気信号は心房細動を引き起こす引き金(トリガー)の役割を果たし、また心房細動が持続するためには肺静脈付け根付近での電気の流れの異常が関与するからです。そのため心房細動アブレーションでは4本の肺静脈を囲うように丸く焼灼する肺静脈隔離がその基本的な治療手技とされています。肺静脈隔離では従来から高周波カテーテル(高温によるやけど)やクライオバルーンカテーテル(低温による凍傷)でのアブレーションを行っておりましたが、これらの方法は心臓の周辺の構造物にも影響を与え、合併症の原因となるとされてきました。

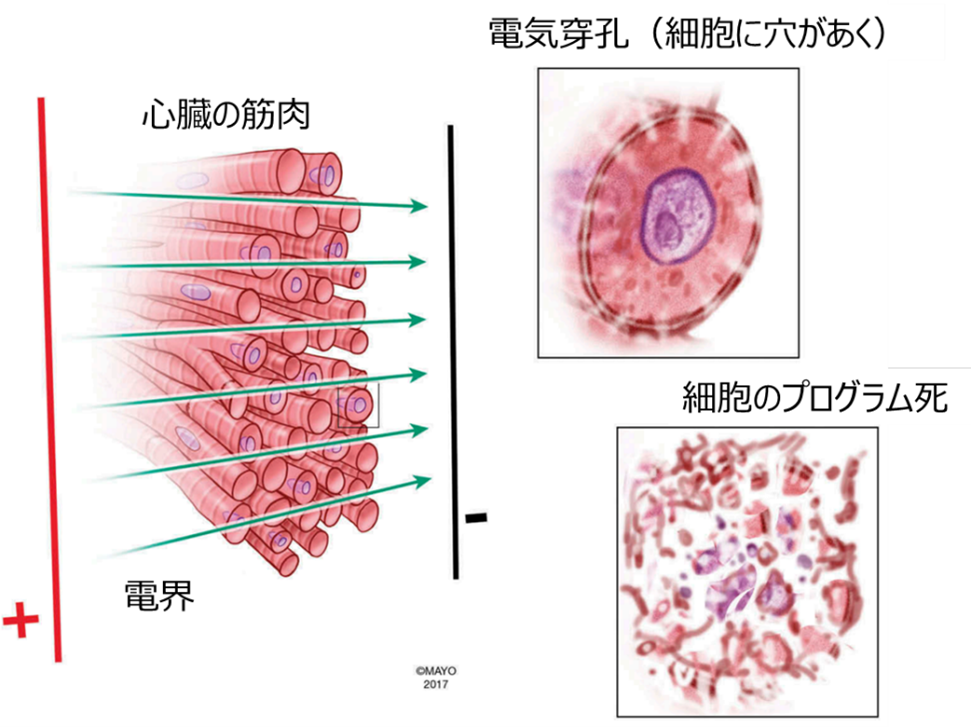

そのため関西労災病院では2024年秋より使用可能になったパルスフィールドアブレーションを全国に先駆けて取り入れています。これは高いパルス状電圧をかけて標的となる心筋をアブレーションするものです。心臓以外には影響を与えないことから従来のアブレーションと比べ安全性が高いことが最大の特徴です。

肺静脈以外の不整脈の原因に対する焼灼

一部の患者さんは肺静脈隔離だけでは心房細動が治りません。そのような方を見抜いて、必要な焼灼を追加することが重要です。ただし過剰な焼灼は意味がないだけでなく、心機能を低下させ、治療による不整脈を引き起こし、また合併症も増えてしまいますので慎重に行う必要があります。「誰に対して」「肺静脈のどの部分を焼灼するか」については世界共通の方法はなく、各施設が模索しながら行っているのが現状です。

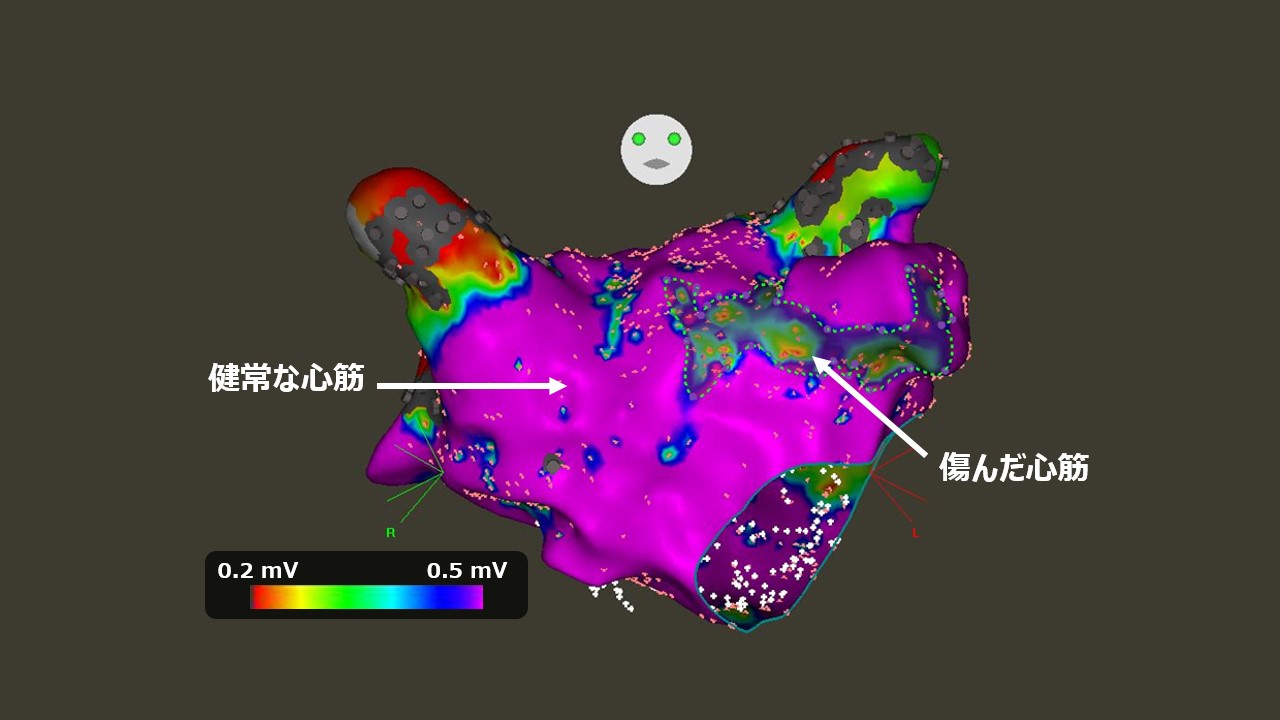

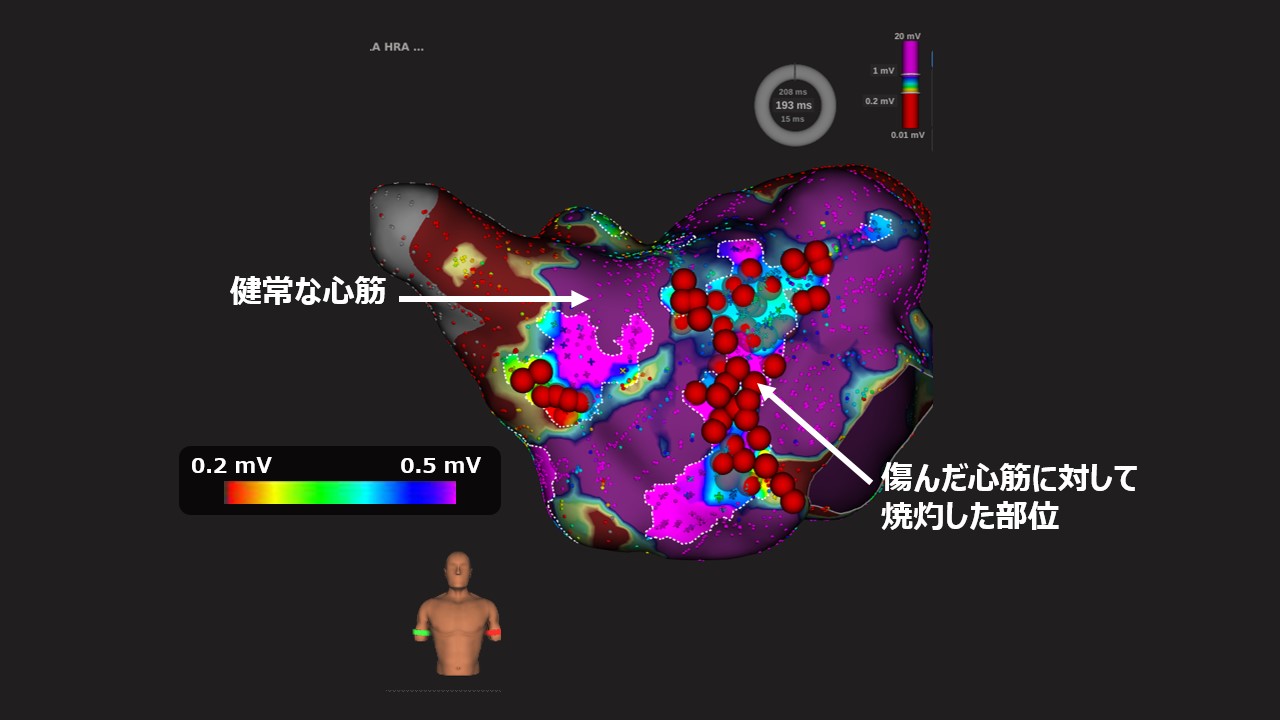

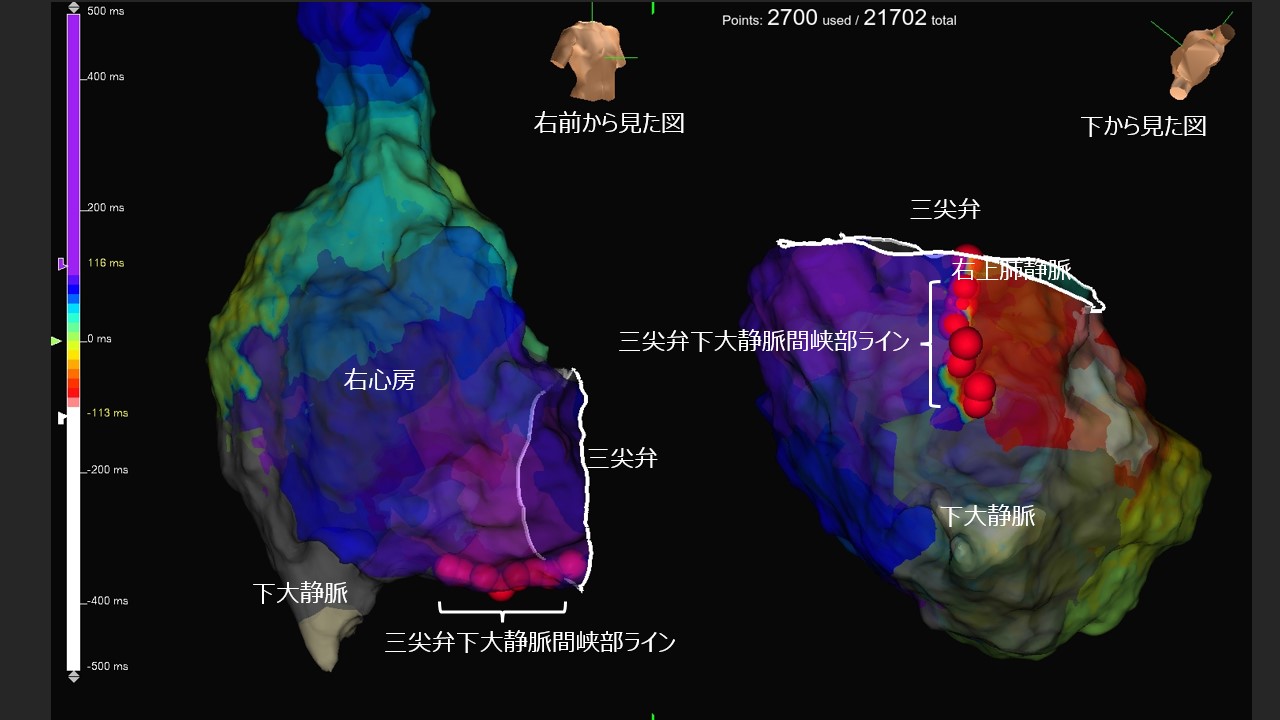

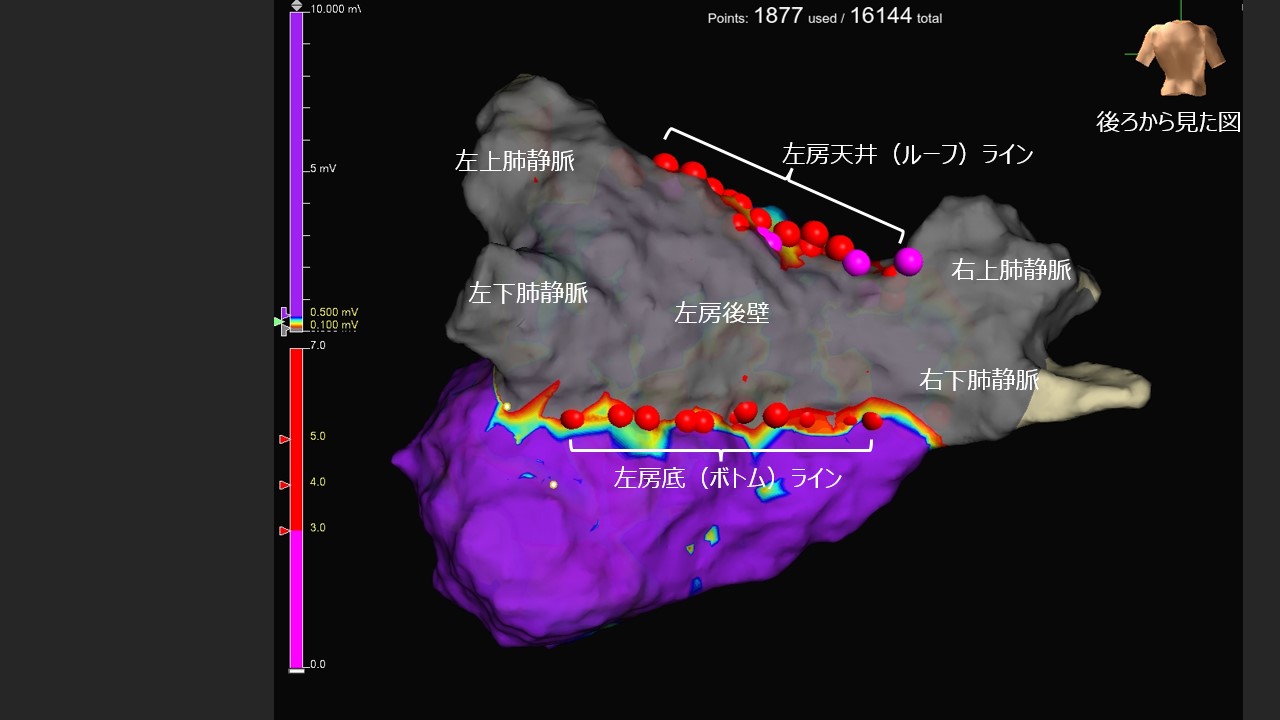

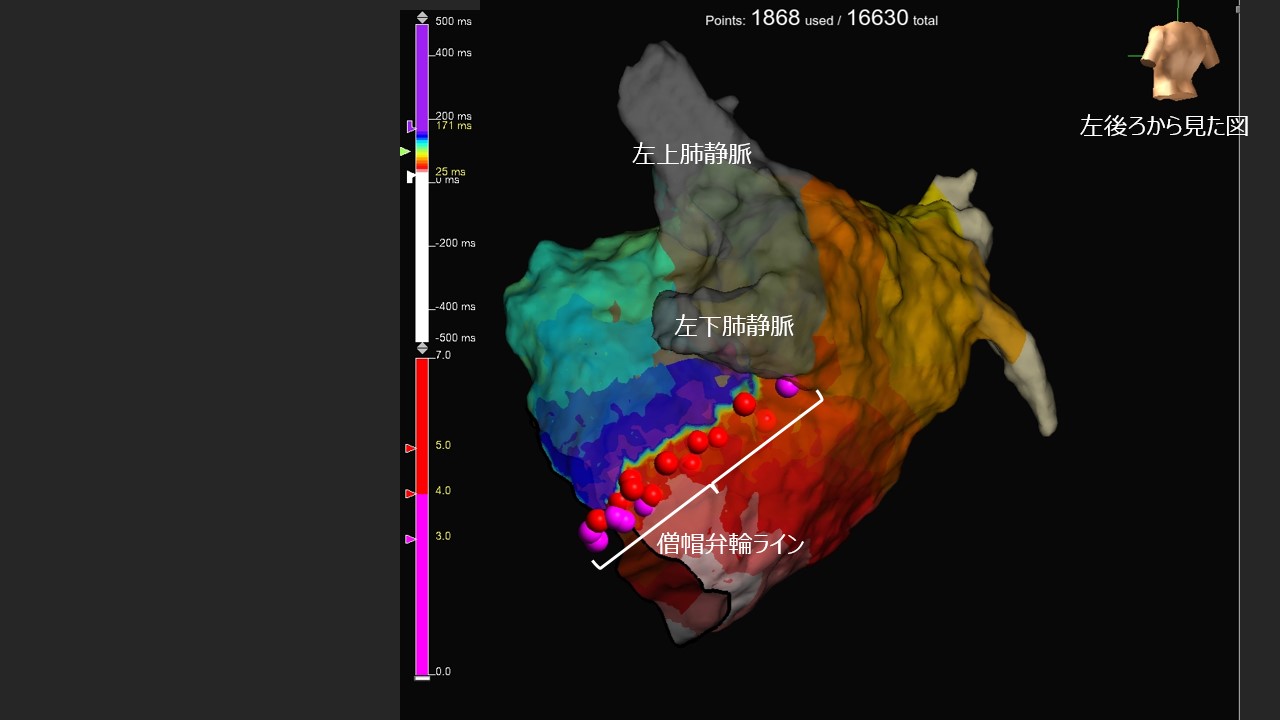

関西労災病院では、患者さん一人ひとりの心臓をよく調べて焼灼する範囲を決定するオーダーメード方式をとっています。その方法として肺静脈隔離後に心房内の電気の流れ方をくまなく調べます。具体的には1,000ポイント以上の部位で心電図を記録し、3次元マッピングシステム(CARTO3, 2024年12月現在)を用いて解析を行います。そのようにすると傷んだ心筋(低電位領域といいます)領域が浮かび上がってきます(図)。この低電位領域が左心房内で広がっている場合、肺静脈隔離だけでは十分な治療成績が得られないことが分かっており、「低電位領域に対する焼灼」や「左房後壁隔離」、「僧帽弁峡部焼灼」などを追加することがあります。また不整脈の原因部位を突き止める他の方法として、心臓を薬物や電気信号で刺激して、実際に心房細動を誘発します。非常に有効な方法で、特に2回目以降のアブレーションでは徹底して行います。それによってあぶり出された心房細動の引き金となる異常な電気興奮の発信源(非肺静脈起源心房細動トリガー)や安定して早い電気興奮(心房頻拍)を形成する領域に対して焼灼を追加します。以下に個々の焼灼について簡単に解説します。

左心房内の1,000点以上の心電図を記録して、その波高値が小さくなっている領域(0.5mV以下)を低電位領域といいます(図の紫色部分の領域)。この低電位領域が傷んだ心筋を表していて、患者さん個々に分布が異なります。

低電位領域焼灼

低電位領域は心臓内の心電図の高さが低くなる(低電位)領域のことで、その部位の心房筋が傷んでいるとされます。このような傷んだ筋肉は心房細動などの不整脈の原因となる可能性があり、焼灼の対象となります。低電位領域全体を面状に焼灼する場合と低電位領域を取り囲むように焼灼する方法があります。

低電位領域を指標にしたアブレーション方法は関西労災病院が国内では先駆けて始めたテーラーメイド型のアブレーションです。関西労災病院の増田医師が中心となって多施設共同研究を行い、その有効性を世界に対して発信しています。(Masuda M, et al. Nature Medicine 2024)。

三尖弁下大静脈間峡部焼灼

心房細動がアブレーションで治まった後も、心房頻拍という心房内のある場所を安定して早い電気が流れることで起こる不整脈が起こることがあります。その代表が通常型心房粗動と言われる、右心房と右心室の間にある三尖弁の周りを電気が旋回する心房頻拍です。このような頻拍が見られた場合には、三尖弁の周りを電気が流れないようにするために、三尖弁から下大静脈までつなぐように焼灼を行います。

上大静脈隔離

上大静脈は体の上半身の血液を集めて心臓(右心房)に戻ってくる大きな血管です。心房細動の引き金となる異常な電気信号(トリガー)の一部は上大静脈が起源になっており、そのような症例では上大静脈と右心房のつながる部分を丸く囲うようにアブレーションします。このアブレーションでは、横隔神経麻痺(心房細動アブレーション-合併症参照)という合併症に注意が必要です。

左房後壁隔離

左心房の後面、左と右の肺静脈の間に挟まれた領域を左房後壁と言います。この領域は心臓が形成される過程で肺静脈と同じ起源をもつことから、やはり不整脈の原因となることが多いとされます。肺静脈隔離だけで心房細動が治らない2回目以降のアブレーションの方やこの領域に明らかな不整脈の原因が見られる場合には左房後壁隔離を行います。方法は上の左右肺静脈間と下の左右肺静脈間をつなぐように焼灼することで、心房から隔離してします。この焼灼で懸念される合併症は、食道関連合併症(心房細動アブレーション-合併症参照)ですが、適切な対策を行えば通常は起こりません。

僧帽弁輪峡部焼灼

心房の傷みが強い患者さんなどで肺静脈隔離や左房後壁隔離を行った場合、左心房の僧帽弁(左心房と左心室の間の血液逆流防止弁)周囲を旋回する安定した電気の流れによる頻拍(心房頻拍)が発生することがあります。このような場合、心房頻拍の回路を断ち切るために、左下肺静脈と僧帽弁をつなぐような焼灼(僧帽弁峡部焼灼)を行います。治療は容易でないことも多く、周辺の血管内へのアルコール注入が必要なこともあります。

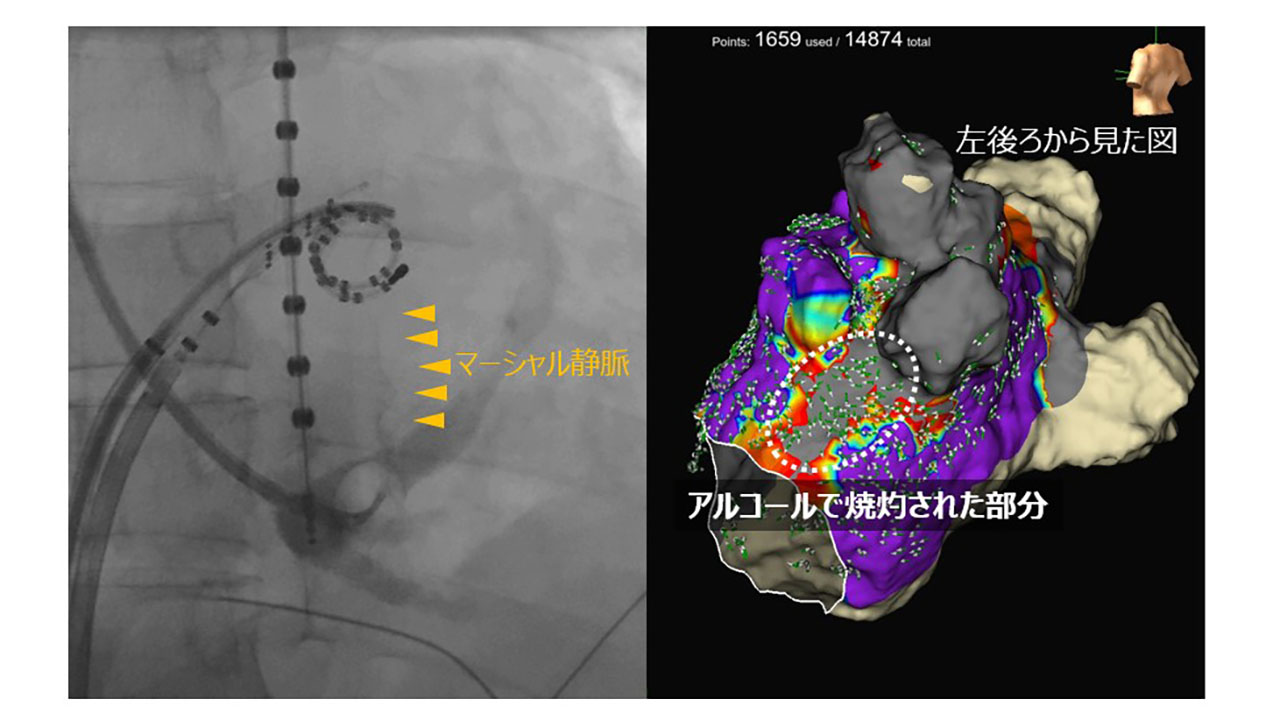

マーシャル静脈へのアルコール注入による焼灼

上述した僧帽弁峡部周辺に不整脈の原因があって、心臓の中からの焼灼では不十分な場合に心臓の外側を走る静脈にアルコールを注入することで、不整脈の原因を焼灼する方法があります。それほど難しい手技ではありませんが、治療後に炎症が起こって胸の痛みや不快感が数週間続いたり、心嚢に液体が貯留したりすることがあります(心房細動アブレーション-合併症参照)。