対象疾患別担当医表

| グループ | 担当医 | 対象疾患 |

|---|---|---|

| 股関節・膝関節外科 | 安藤 渉 小川 剛 中原 恵麻 折戸 良 阿部 翔也 津田 隆之 |

変形性股関節症・特発性大腿骨頭壊死症・大腿骨近位部骨折・変形性膝関節症・関節リウマチ・股関節全般 |

| 脊椎外科 | 山﨑 良二 山岸 亮 青木 惇一 文 勝徹 |

頚椎症性頚髄症・頚椎後後縦靱帯骨化症・腰部脊柱管狭窄症・腰椎椎間板ヘルニア・脊椎外傷・腫瘍など多岐にわたる |

| 手外科 | 堀木 充 中川 玲子 鈴木 浩司 佐柳 潤一 |

肩関節、肘関節から手関節、手指までの外傷(成人及び小児)、野球肘などのスポーツ外傷、関節リウマチ・変性疾患・先天異常(足部含む)などの骨・関節・靱帯・血管・腱・末梢神経再建など多岐にわたる |

| スポーツ整形外科 | 内田 良平 井内 良 |

膝靱帯損傷・半月板損傷および足・足関節・肩関節障害 |

手術待機期間が短縮されました

脊椎外科・関節外科は3か月以内に手術ができる体制が整いました。状況に応じて対応させていただきます。手外科、スポーツ整形外科は随時緊急対応しています。

伝統に立脚し新しい次元に挑む

整形外科は昭和28年の当院開院以来、尼崎を中心とする阪神間の工業地帯を背景に、外傷などを取り扱う労災病院としての使命を果たしながら発展してきました。その後骨折、外傷のみならず高齢者社会の進行とともに増加しつつある関節疾患、脊椎疾患、さらにはスポーツ整形や手の外科など各分野に特化しつつ、各疾患の専門性を高めたエキスパート集団として変革してきました。

整形外科自体が人体の運動器を中心とした各種退行性変化や外傷、炎症性疾患、腫瘍、感染など多岐にわたる分野を網羅するため、昨今ではいわゆる整形のジェネラリストよりは各疾患分野に特化した専門医が必要とされるように様変わりしてきています。当科もそういったニーズに応える様に、そしてより新しい治療法を取り入れる様に変貌してきたと言えます。

現在は整形外科の急性期病床97床で救急部との連携による外傷症例も含めて対応しており、地元尼崎や西宮、芦屋、伊丹、宝塚と言った近隣のみならず、大阪を中心とした関西圏や遠くは四国、九州、中部などから来院される患者さんも多く、高度な医療を目指しつつも数多い外来患者数と手術件数を維持しています。

また専門医療を中心とした診療以外にも各クリニックともに臨床研究も盛んで、その成果は国内外での学会発表や講演、論文報告などで広く注目されています。また若手医師が整形外科医を目指すための登竜門としても積極的に人材の受け入れを行っており、初期研修における研修医、および医学生教育の場としてのクリニカルクラークシップなどにも積極的な体制を敷いています。

関節外科クリニック

担当医

安藤 渉(部長)、小川 剛(副部長)、中原 恵麻、折戸 良、阿部 翔也、津田 隆之(副院長)

対象疾患

寛骨臼形成不全症に続発する二次性の股関節症や指定難病である突発性大腿骨頭壊死症に対する人工関節置換術、および変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術がそのほとんどを占めます。いずれも社会の高齢化に伴い急速に対象症例が増加しています。

股関節疾患では骨盤の傾きや脚長差、大腿骨のねじれなどに対応するべく、個別に最適な人工関節を選択するなど手術手技の工夫が欠かせません。また昨今は手術手技の進歩(ナビゲーションの導入など)や、インプラントデザインや材質の進歩(チタン合金やセラミック素材など)に伴い、人工関節の耐久性も飛躍的に向上し、今では90%以上の症例において20年余りの長期耐用年数を達成しております。また高齢化に伴う再置換例、再々置換例などにも積極的に対応しています。いずれも早期の離床、早期のリハビリなどの導入により早期退院、早期社会復帰が可能となり、患者さんの満足度も極めて高いです。

人工膝関節置換術はここ数年で飛躍的に症例数が増加しています。やはり社会の高齢化とともに高齢者の自立、活動性の増加、”元気なお年寄り”の増加傾向がその反映です。今後もこの分野は増加の一途をたどることが予測されます。

人工股関節全置換術について

障害のある関節を、特殊な金属やセラミックなどでできた人工の関節に入れ替える手術を人工関節置換術といい、股関節・膝関節を中心に日本国内で一年間に13万例以上の手術が実施されています。

変形性股関節症、大腿骨頭壊死症、関節リウマチなどの股関節の変性疾患において、変性が進行して関節軟骨がほとんどなくなってしまった場合は、人工股関節全置換術(Total Hip Arthroplasty、以下、THA) の適応となります。THAを行えば、股関節痛が消失し、歩きやすくなります。当院でのTHAの手術症例数は年間約200件以上と関西圏でも有数です。

変形性股関節症

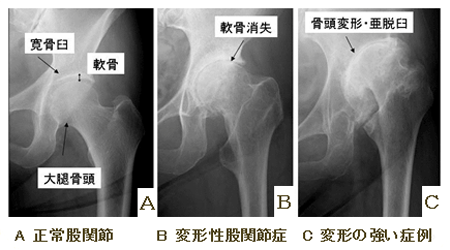

股関節は歩行時に“要”となる関節です。股関節が傷つくと、歩行時に痛みがおこり、満足に歩くことができなくなります。正常な股関節であれば、骨盤側のおわん状の臼(うす)のようなくぼみ「寛(かん)骨(こつ)臼(きゅう)」に、大腿骨の先端の球状の頭のような部分「大腿骨頭(だいたいこっとう)」がはまり込んでいます。その間の隙間にはレントゲンでは写らない軟骨があります(図1A)。股関節に痛みがある場合には、軟骨がすり減っている“変形性股関節症”という病気であることが多いです。図1Bのレントゲン写真のように、軟骨がすり減り隙間がなくなっている方もおられます。また、“変形性”という言葉のとおり、軟骨だけでなく骨そのものが強く変形している方もおられます(図1C)。

図1 股関節レントゲン写真

ひとり一人の患者さんに合った人工股関節の選択

図2 当院で使用している人工股関節の一部

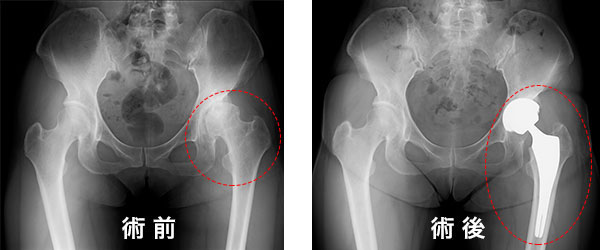

当然のことながら個々の患者さんにより、骨の太さや変形の度合いは異なります。変形の程度が強すぎるために手術は無理と言われ続けて来院される方もいらっしゃいますが、当院では様々な種類の人工関節の中から、患者さんの関節の状態に応じて使い分けて対応しております(図2)。多くの人工関節は海外でデザインされていますが、当院では、日本人の大腿骨の形状に合わせてデザインされた人工関節なども用いています(図3)。

大腿骨の変形が強い場合には、変形を矯正することができる円錐型の人工関節を用いています。また、変形の程度がさらに強い場合には、変形を治す手術を併用した人工股関節置換術も行っています。

このように当院では、個々の患者さんに合った人工関節を選択し、その方に最適な治療を提供しています。

図3 人工股関節置換術の術前・術後のレントゲン写真

ナビゲーションによる正確な股関節手術

THAにおいては、人工関節を術前計画に沿って、適切な位置に適切な角度で設置することが重要です。人工関節の設置位置・設置角度不良は、術後早期には脱臼の原因となり、長期的には摩耗の増大の原因となります。特に、骨盤側のカップの設置角度が不適切であれば、術後早期に繰り返して脱臼が起こる原因となりますし、そのような場合、再手術が必要となることもあります。

術中に限られた視野で骨盤の正確な位置を把握するのが意外に難しいことがあります。特に、股関節の変形が高度な症例や高度に肥満のある症例では骨盤の向きの把握は難しくなります。また、横向きの姿勢で手術を受ける場合、術中に体の位置の固定が緩む可能性があり、骨盤の向きの把握が難しくなります。

手術ナビゲーションシステムの仕組み

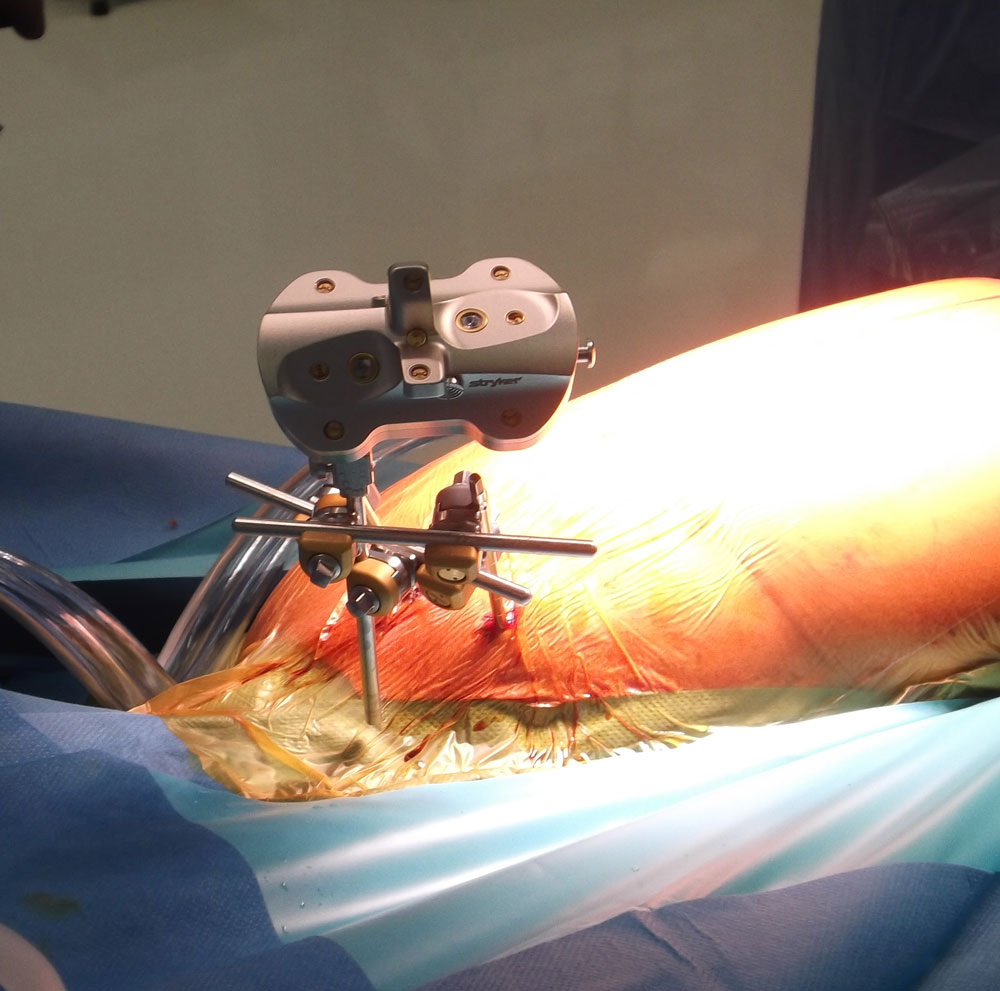

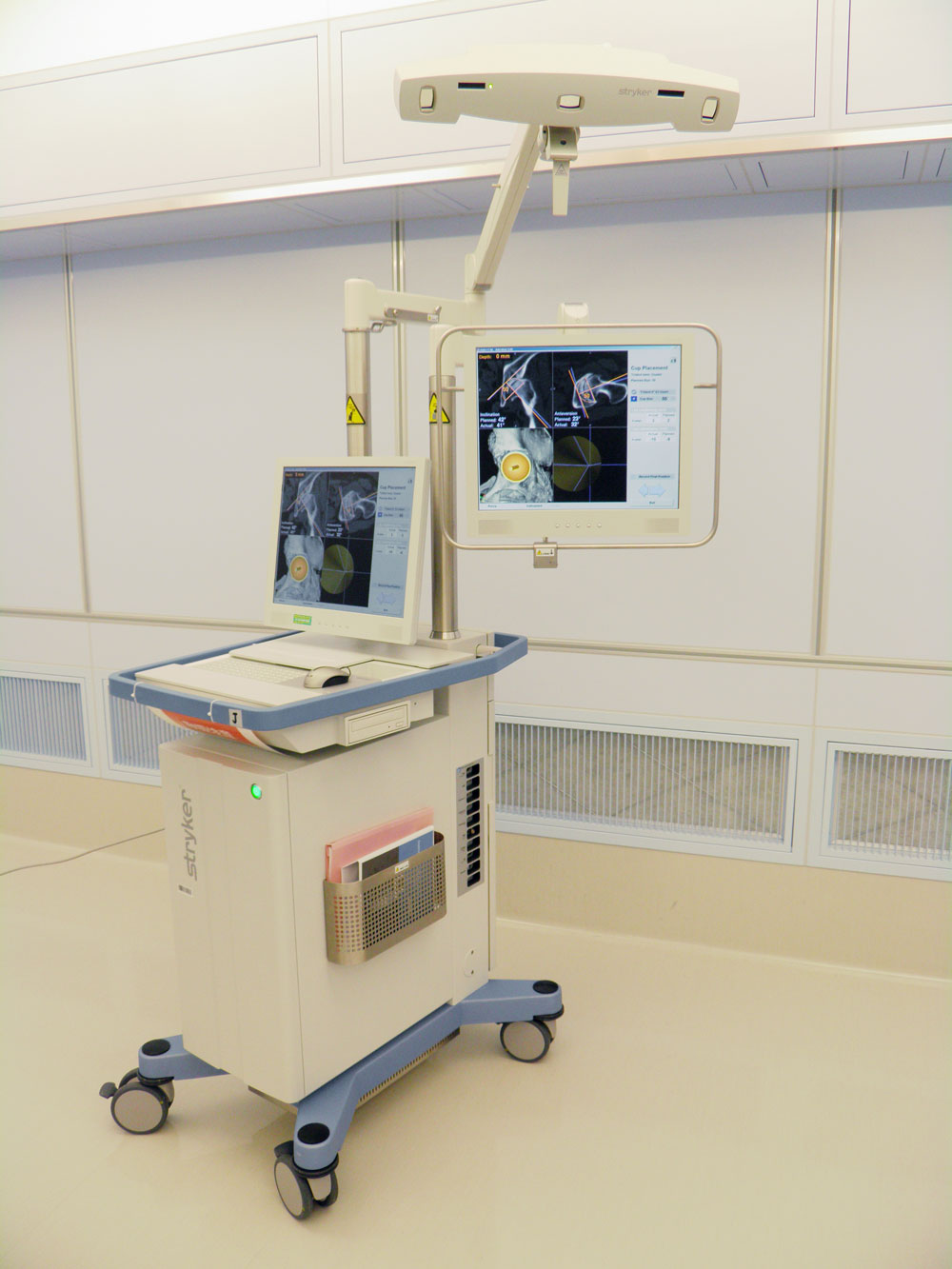

手術ナビゲーションシステムは、カーナビゲーションと同じようなもので、術中に骨の三次元的な位置と向きを正確に把握し、術前計画に沿って手術操作を行うのを手助けするためのツールです。カーナビゲーションではGPS用人工衛星からの電波で車の現在位置を測定しますが、手術ナビゲーションシステムでは、骨に取り付けた赤外線マーカー(図4)から出される赤外線を三次元センサーのカメラで捉えることにより骨の位置と向きを測定します。当院で使用している手術ナビゲーションシステム(Stryker社製 CT-based Hip Navigation)は、本体上部に三次元センサーの赤外線カメラが取り付けられています(図5)。このシステムの赤外線マーカーには、電池が内蔵されており、複数のLEDから赤外線が発光されるようになっています。この赤外線マーカーを骨や術具に取り付けます。

図4 赤外線マーカー

図5 手術ナビゲーションシステム

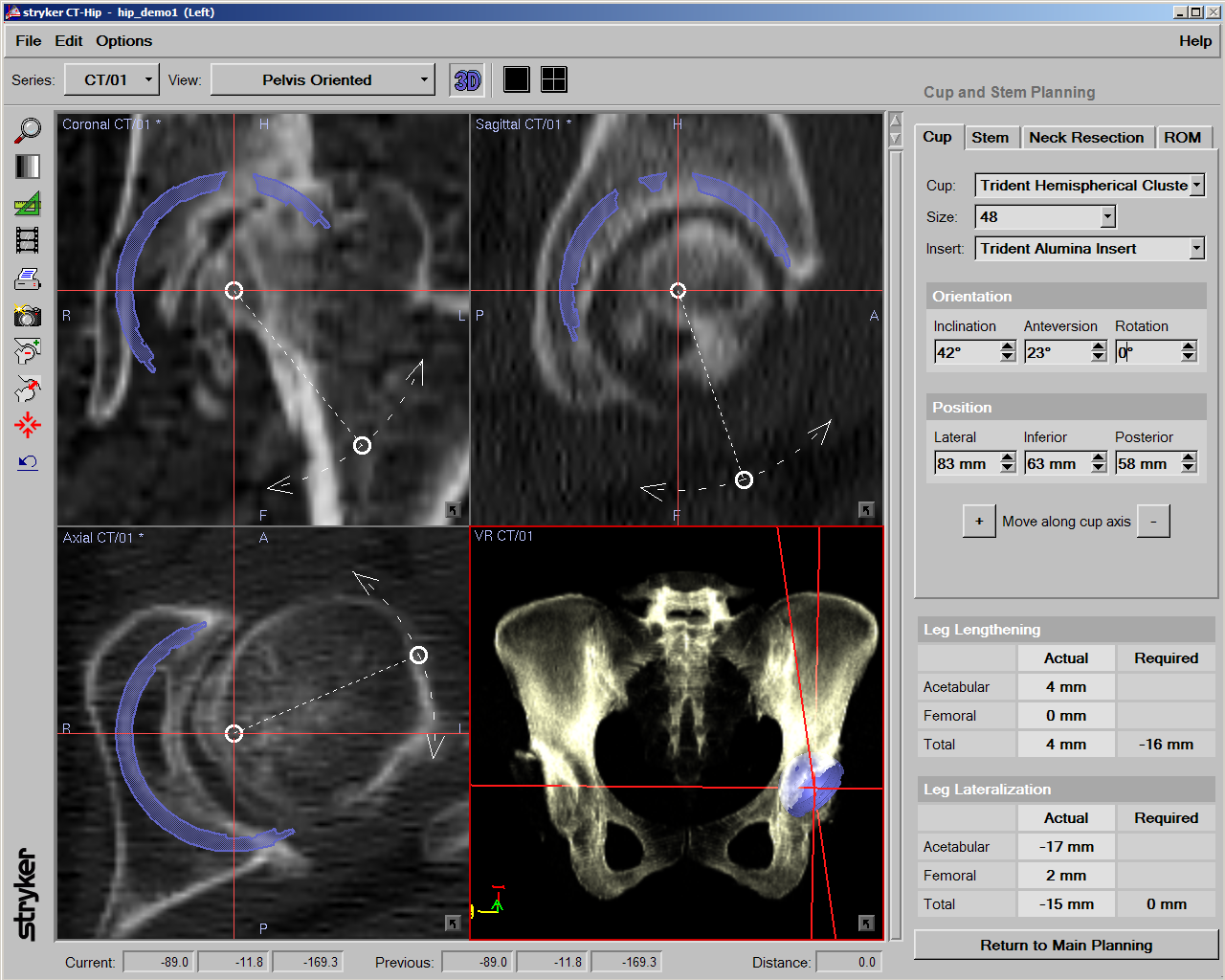

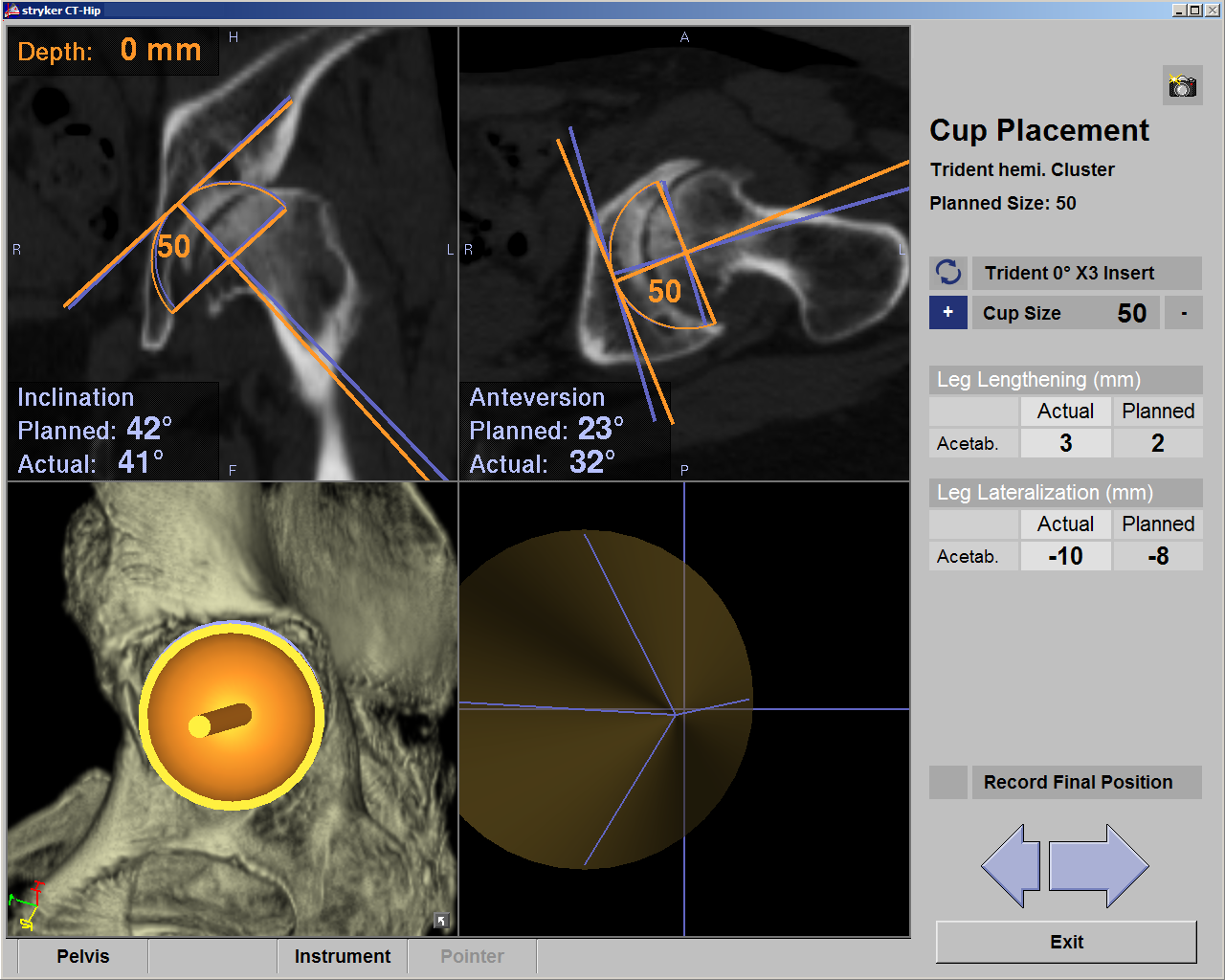

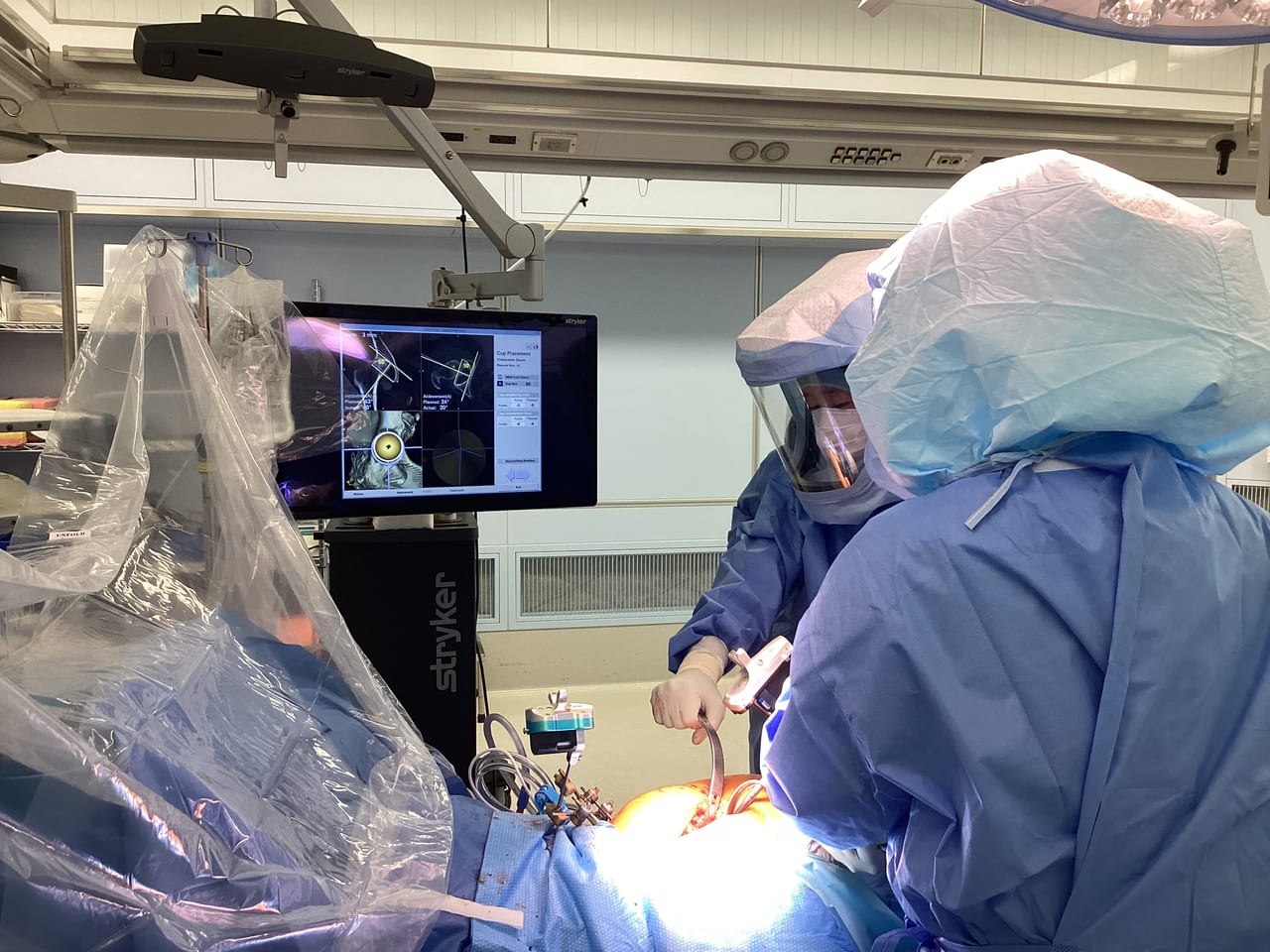

実際の手順としては、CT画像上で人工股関節設置の術前計画を三次元的に立てておきます(図6)。術中、骨盤などの骨に創外固定器のピンを刺して赤外線マーカーを取り付けます。また、術具にも赤外線マーカーを取り付けます。次に、赤外線マーカー付き機具で骨の表面の位置情報を30点程度取得して、術前CT画像上の骨とマッチングさせます。これにより、脚の位置を変えて骨が動いても、リアルタイムに骨の位置と向きを正確に計測することができ、モニタ画面上で術前計画を表示させながら術具の位置と向きを追従させることができます (図7)。そして、術前計画に沿って、実際の手術操作を行います(図8)。これにより、正確な人工関節の設置が可能となります。

図6 CT画像を使用した三次元的術前計画

図7 術前計画上に実際の正確な位置情報を表示させることが可能

図8 手術ナビゲーションシステムを使用した人工股関節全置換術中の様子

当院でのナビゲーション使用THAの実績

平成25年4月に導入してから平成28年5月までに当院でナビゲーションを使用したTHAは308例あります。ナビゲーションに対応できる機種の人工関節を使用する多くの症例でナビゲーションを使用しています。ナビゲーション使用症例の全例において、ナビゲーション導入以前に比べて、術後に脱臼が発生する頻度は減っています。術後CT画像で計測したカップ設置角度と術中のナビゲーションの表示角度との差は平均2度以下という結果であり、ナビゲーションの精度は 2度以内と言えます。

手術ナビゲーションシステムの使用により、正確で安全な手術操作が可能となります。THAにおいては、人工関節の設置角度不良を防ぐことができ、脱臼の発生を減らすことができます。

一昔前までは人工関節の耐用年数に問題があり比較的若い患者さんにはTHAが躊躇された時代もありましたが、十数年前に高度クロスリンク ポリエチレンという素材が使用されるようになってから、人工股関節の耐用性が大きく向上しました。当院では、変形性股関節症末期の症例で 40歳以上であれば積極的にTHAを行っています。

脊椎外科クリニック

担当医

山﨑 良二(部長)、山岸 亮(副部長)、青木 惇一、文 勝徹

対象疾患

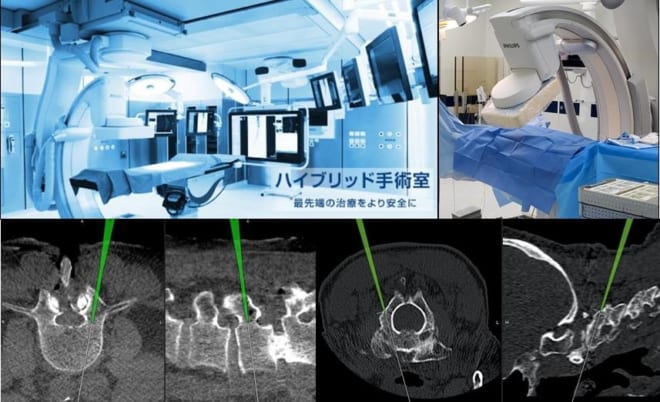

脊椎疾患全般の治療・手術が可能です。当院はICUや透析設備も備えているため、関節リウマチや人工透析に伴う脊椎疾患など、合併症がある患者様の脊椎手術にも対応しています。CBT法を使用したPLIFや脊椎内視鏡下手術など低侵襲手術にも積極的に取り組んでいます。ハイブリッド手術室では、術中CTを撮影し、脊椎ナビゲーション手術、脊椎内視鏡下手術、スポーツの脊椎障害などへ応用しています。最先端脊椎医療に精通し、得意としています。

頚椎

頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症、頚椎症性神経根症、頚椎後弯症、首下がり(たれ首)、頚椎後縦靭帯骨化症 など

胸椎

胸髄症、胸椎後縦靭帯骨化症、胸椎黄色靭帯骨化症 など

腰椎

腰椎分離症、腰椎椎間板ヘルニア(外側ヘルニア含む)、腰部脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症、腰椎分離すべり症、腰椎変性側弯症、腰椎後弯症 など

脳性麻痺に伴う脊椎障害、脊椎腫瘍(転移性・原発性)に伴う脊椎障害、骨粗鬆症に伴う脊椎障害(圧迫骨折、圧迫骨折後偽関節、破裂骨折、後弯変形)などの治療も施行しています。その他、救急部との連携による脊椎外傷、化膿性脊椎炎に対する治療などにも取り組んでいます。

腰部脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症に対する治療法 ―開窓術(部分椎弓切除術)・PLIF(後方進入腰椎椎体間固定術)―

腰部脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症とは?

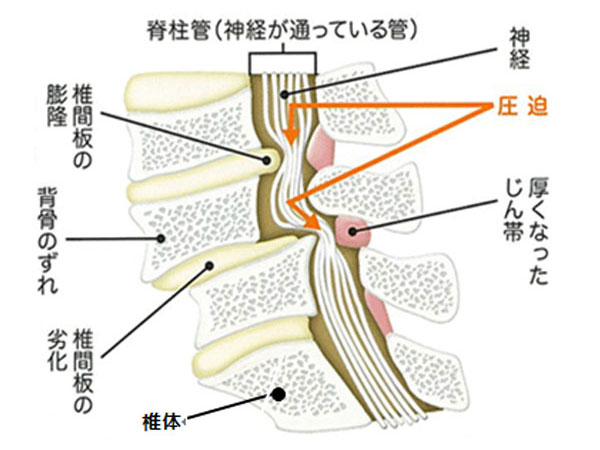

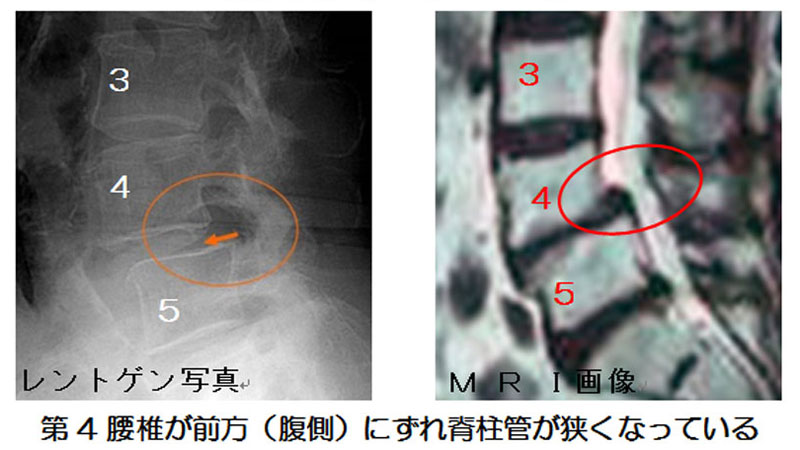

腰部脊柱管狭窄症とは腰椎(腰の背骨)の加齢現象により脚の神経の通り道(腰部脊柱管)が狭くなり神経が圧迫された結果(図9)、おもに脚の痛み、しびれや脱力を生じ長く歩けなくなる病気です。特徴として、ある程度歩くと脚の痛み、しびれや脱力が出現し、腰を前に曲げて休息すると症状が楽になり、またある程度歩くと症状が出る(間欠(かんけつ)跛行(はこう))といったことがあげられます。一部の患者様では腰椎が前にずれる(腰椎変性すべり症、図10)など腰椎のぐらつき(不安定性)を伴う場合もあります。

図9 腰椎の断面図

図10 腰椎変性すべり症の画像

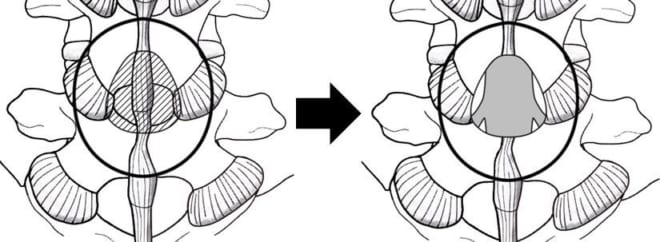

お薬の内服やブロック注射による治療を行っても、症状が良くならない場合には手術を行うことがあります。当院では、変性すべり症など動的不安定性や椎間孔狭窄のない狭義の腰部脊柱管狭窄症に対しては除圧術を施行します。除圧術として当院では原則的に開窓術(部分椎弓切除術、図11)を採用しています。症例によっては、片側進入両側除圧術や内視鏡下椎弓切除術も施行しています。

図11 開窓術

当院における後方進入腰椎椎体間固定術(PLIF)の工夫

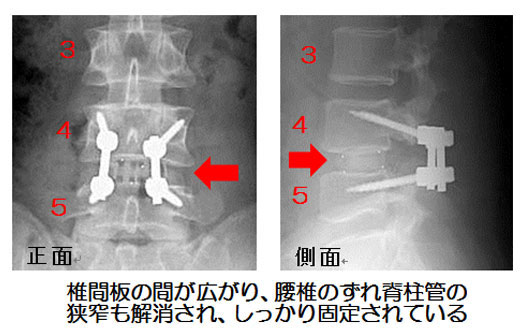

一方、腰椎変性すべり症など腰椎のぐらつきを伴う腰部脊柱管狭窄症に対しては、背中側から切開し、腰の骨を一部切除して脊柱管を後方から拡げ、さらに腰の骨と骨の間の軟骨(椎間板)を切除し、椎間板を切除した隙間に切除した骨を埋め込む「後方進入腰椎椎体間固定術(PLIF)」(図12)を採用しています。術後早期からリハビリテーションを開始するため、また埋め込んだ骨を確実にくっつけるために、PLIFではスクリューで腰椎を固定します。

図12 PLIF

当院では2011年9月より国内でもいち早く 「CBT法」 によるスクリュー固定を採用しています(図13)。この方法では従来の方法と比較して、より小さな傷(6cm程度)で、背中の筋肉の切開範囲を減らし、手術する部位の隣の腰椎の関節を傷つけることなく(低侵襲に)手術を行うことができるため、術中や術後出血量の減少、術後の痛み軽減などが期待できます。

図13 CBT法を併用した低侵襲PLIFの術後画像

手術

頚椎・腰椎髄核摘出術、腰椎部分椎弓切除術(開窓術)、後方経路腰椎椎体間固定術(PLIF)、頚椎椎弓形成術、頚椎椎間孔拡大術、頚椎前方固定術、頚椎人工椎間板置換術、頚椎・胸椎・腰椎の除圧術(内視鏡下手術を含む)と後方固定術、胸椎・腰椎前方固定術(XLIFやOLIFといった低侵襲脊椎固定術を含む)、椎体形成術(BKPを含む)など多様な手術に対応しています。年間約400例の脊椎手術を施行しています。

コンドリアーゼ(ヘルニコア® )による椎間板髄核融解術・椎間板内酵素注入療法も施行しています。

その他の脊椎低侵襲治療

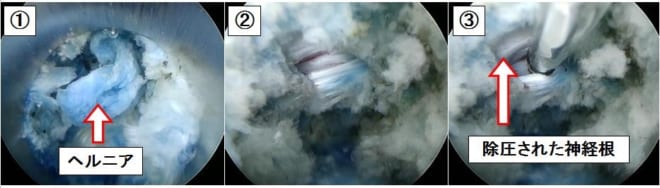

脊椎内視鏡下手術

当院では、脊椎の内視鏡手術を得意とする医師が在籍しています。

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症に対しての腰椎内視鏡下手術だけでなく、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症に対しての頚椎内視鏡下手術も施行しています(図14)。(16mmの切開で手術可能です。MED: microendoscopic discectomy・MEL: microendscopic laminotomyと呼ばれる手術です。)

図14 腰椎椎間板ヘルニアの内視鏡下椎間板摘出術(MED)

更に近年は、より低侵襲な経皮的全脊椎内視鏡下手術が可能な機器(PED: percutaneus endoscopic discectomy・FED: full endoscopic spine discectomyとも呼ばれる技術です。)が導入され、7-8mmの小さい切開での手術も可能となりました。術後の疼痛が非常に軽く、脊椎の骨や関節へのダメージを最小限にできます。背筋への損傷が少ないため、早期の社会復帰・アスリートの試合復帰が可能になります(図15)。

図15 腰椎椎間板ヘルニアの経皮的全脊椎内視鏡下手術 / 経椎間孔アプローチ(PED・FED)

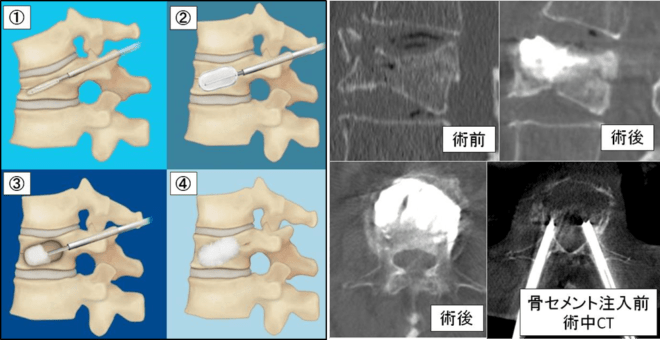

経皮的椎体形成術(経皮的後弯矯正術とも呼ばれます。)(BKP: balloon Kyphoplasty)

超高齢化社会を迎えた本邦において、骨粗鬆症を伴う脊椎の骨折(胸椎や腰椎の圧迫骨折など)は非常によくみられる疾患となりました。圧迫骨折は、病院受診される患者様の約10人に1人ほど、治癒せず偽関節といった疼痛が強い状態となることがあります。骨折後の椎体の治りが悪く背部痛が強いときは、小さい傷(5mm程度を2つ)から椎体に骨セメントを充填し、骨折部を治療することができます。(図16)

図16 経皮的椎体形成術(BKP)

脊椎ナビゲーション手術

当院はハイブリッド手術室を備えており、手術中にCTを撮影することができます。また、手術中のCTと連動するナビゲーションも導入しています。高度な脊椎手術をより安全にスピーディーにすることが可能となりました(図17)。

図17 上左:当院ハイブリッド手術室のHP

図17 上左:当院ハイブリッド手術室のHP上右:ハイブリッド手術室における脊椎手術(CT撮影中)

下左:腰椎ナビゲーション画像 下右:頚椎ナビゲーション画像

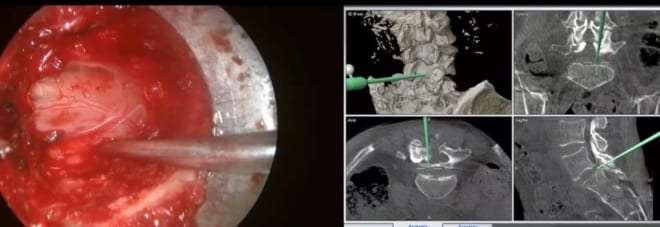

全国でも珍しく、脊椎内視鏡下手術にも脊椎ナビゲーション手術を取り入れ使用しています。手術中に脊椎を3次元的に捉えられるだけでなく、目的のヘルニアや手術中に損傷を注意しなくてはいけない神経を確認しながら手術をすることが可能です(図18)。背筋や関節を可能な限り温存したいアスリートに対してもピンポイント手術が可能となります。

図18 ナビゲーションを使用した脊椎奇形症例の腰椎内視鏡下椎弓切除術(MEL)

左:術中内視鏡画像 右:連動したナビゲーション画像

スポーツの脊椎障害

スポーツの脊椎障害と言えば腰椎椎間板ヘルニアが有名です。腰痛だけでなく、下肢神経痛を伴うことも多いです。ひどいときには下肢の麻痺と筋肉の委縮もみられます。早期に発見し、的確に治療することで後遺症を残さずスポーツ復帰することができます。当院では腰椎だけでなく頚椎椎間板ヘルニアの治療も得意としています。

学童期から中・高・大学生など若年アスリートの腰痛約40%程度に腰椎分離症という腰椎の疲労骨折がみられます。早期に診断し進行度合いを把握することで、治療の選択肢・治療期間を相談することができます。当院では、早期復帰と骨癒合を目的とした急性期腰椎分離症に対するナビゲーションを用いた経皮的分離部固定修復術(5mmの切開のみ)も施行しています。骨癒合が得られない終末期の偽関節状態でも分離部ブロックなどを施行し、鎮痛効果を得ることができます。

頚椎の発育性脊柱管狭窄は日本人に多くみられ、腰仙椎の奇形・移行椎は約15%にもみられると報告されています。あまり知られていませんが、これらの奇形に伴う頚部痛・腰痛やスポーツの脊椎障害も多くみられます。その他にも、野球の投手に多くみられる胸椎黄色靭帯骨化症など骨化に伴う障害(後縦靭帯骨化症やDISHなども含む)、椎間板嚢腫(T2HZ含む)、椎間関節嚢腫、Modic change、椎体骨端輪骨折を伴った椎間板ヘルニアなど、脊椎のスポーツ障害は複雑です。診察による身体所見と画像検査をもとに、必要であれば各種ブロック療法(神経根ブロック、椎間板ブロック、椎間関節ブロック、分離部ブロックなど)を用いて診断し治療します。

平均入院期間と当院での工夫

腰椎手術

| 術式 | 平均入院期間 |

|---|---|

| ヘルニコア® による椎間板内酵素注入療法 | 日帰り |

| 経皮的椎体形成術(BKP) | 4日間 |

| PED・FED | 3日間 |

| MED・MEL | 5日間 |

| 腰椎部分椎弓切除術(開窓術) | 7-10日間 |

| PLIF | 10-14日間 |

頚椎手術

(内視鏡手術では散髪は不要です。)

| 術式 | 平均入院期間 |

|---|---|

| 頚椎のMED・MEL(椎間孔拡大術) | 5日間 |

| 頚椎椎弓形成術 | 10-14日間 |

| 頚椎前方固定術 | 2週間 |

- 手術の傷の多くはダーマボンド®という皮膚用接着剤を使用するため、手術後3-4日でシャワー浴が可能となります。

- 多くの手術は、翌日には立って歩行練習を始めます。

手の外科クリニック

担当医

堀木 充(部長)、中川 玲子(部長)、鈴木 浩司(副部長)、佐柳 潤一(副部長)

対象疾患

上肢の筋骨格系や神経血管系に起こるトラブルにたいして治療を行うクリニックで、蓄積された専門知識と技術が不可欠であり、関西労災病院が伝統的に力を入れてきた分野でもあります。

基本的には鎖骨から指先までの外傷に由来する骨折、神経血管損傷、腱断裂などです。骨折治療は部位によって難易度は異なりますが、指骨折、舟状骨骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨遠位端骨折、肘関節脱臼骨折など様々な症例に対応しております。小児の骨折治療(橈骨遠位端骨折、上腕骨顆上骨折、モンテジア脱臼骨折など)や高齢者の骨折治療も積極的に手術治療を行い、早期社会復帰を目指しています。また、骨折後の変形には大阪大学と連携し3Dシミュレーションを行い、より正確な変形矯正を行っています。また、最近では野球肘(離断性骨軟骨炎)にたいする骨軟骨柱移植術(肋骨軟骨や膝軟骨から採取)、反復性肩関節脱臼や肩腱板断裂にたいする関節鏡視下手術を積極的に行っています。

舟状骨骨折

舟状骨は手首にある比較的小さな骨で、手をついて骨折することがおおいのですが、痛みが少なかったり、レントゲンでもわかりにくいため少し遅れて見つかることがあります。受傷直後だと経皮的に(5mmほどの切開)スクリューをいれるだけで手術ができます。偽関節になったものには腸骨骨移植や血管柄付骨移植を行っています。

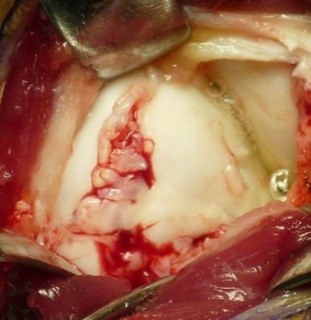

野球肘に対する肋骨骨軟骨柱移植術

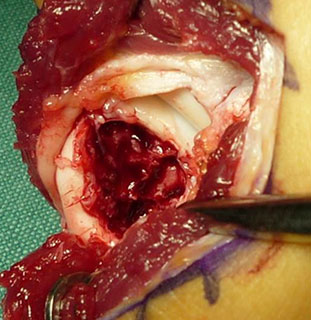

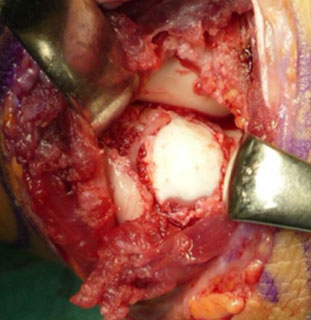

野球肘とは小児期におこる野球を中心とした上肢を使うスポーツに起こってくる障害で、肘関節の外側(上腕骨小頭)の関節軟骨と軟骨下骨とが傷んできます(図14)。 ごく初期では、外科的治療の必要はありませんが、進行してくると 関節鏡視下病巣掻破術や骨穿孔術、関節の修復が必要な場合には肋骨骨軟骨柱移植術が必要になります。膝関節軟骨からの骨軟骨柱移植術とは違い、正常関節軟骨を使わずに治療が可能です。病巣部分を掻破したのちに(図15)肋骨骨軟骨の複合体を採取し(図16)、病巣を掻破した部分に移植します(図17)(肘関節学会学術集会2013、2014)。

図14

図15

図16

図17

肩関節鏡視下バンカート修復術、腱板修復術

反復性肩関節脱臼や腱板断裂に対して関節鏡下手術を積極的に行っており、この5年で約200件の経験を積み重ねております。 従来は直視下に手術をしていましたが、関節鏡を使うと病変の詳細な観察、それに適した治療が行いやすくポピュラーなものになってきました。

スポーツ整形外科

担当医

内田 良平(部長)、井内 良(副部長)

対象疾患

スポーツに伴う外傷や障害を扱います。膝関節では靭帯損傷、半月板損傷、軟骨損傷、膝蓋骨脱臼、離断性骨軟骨炎、足関節では靭帯損傷や距骨骨軟骨病変が主な手術対象疾患となっており、関節鏡を用いた手術を行います。主な手術には前十字靱帯再建術、半月板損傷に対する縫合術、膝蓋骨脱臼に対する内側膝蓋大腿靱帯再建術などがあり、膝関節周囲の骨折にも積極的に取り組んでいます。

前十字靭帯損傷

膝の前十字靭帯は、いったん損傷(断裂)すると非常に治りにくく、また、放置したままスポーツ活動を継続すると、半月板や軟骨を傷める可能性が高くなります。そのため、損傷後に可動域が回復したら、出来るだけ早期に、前十字靭帯再建術を行うことをお勧めしています。

前十字靱帯再建術

当院では、半腱様筋腱を用いた解剖学的二重束(または三重束)前十字靭帯再建術と、膝蓋腱を用いた解剖学的長方形骨孔前十字靭帯再建術を行っています。いずれも、関節鏡を使用して、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の前十字靱帯付着部に向けて、関節外から骨孔(トンネル)を作り、この骨孔内に移植腱を通して、移植腱の両端を骨に固定するという手術です。

術後のスポーツ復帰については、筋力の回復具合を見ながら、8-9ヶ月以降に許可しています。移植腱の強度は、術後2-3ヶ月頃までは一旦低下し、その後徐々に回復します。術後早期に過剰な負荷がかかると、移植腱が断裂する危険が高くなるため、確実性を考えて、少しゆっくりとした復帰メニューにしています。

半月板損傷

半月板は大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間にある、三日月型をした軟骨の板で、膝のクッションとして働いています。半月板損傷の症状としては痛み、関節の腫れ、可動域制限などがあります。多くの場合、いきなり手術ではなく、スポーツ活動の強度を下げたり、消炎鎮痛剤の内服を行ったりの、保存治療を行います。

膝が伸ばせない(ロッキング)場合、保存治療で症状が改善しない場合などは、手術適応となります。手術には縫合術と切除術があります。膝の機能を保つために、出来る限り縫合術を行っていますが、損傷形態によっては、切除術を選択することがあります。

膝蓋骨不安定症(膝蓋骨脱臼)

膝蓋骨不安定症とは、膝蓋骨が外側に脱臼する状態を指します。X脚、大腿骨の溝が浅い、膝蓋骨の位置が高い、などの脱臼素因を持つ患者さんに発生しやすいです。脱臼する時に、内側の靱帯(内側膝蓋大腿靱帯)が断裂します。また、膝蓋骨や大腿骨の骨軟骨骨折を生じる場合があります。

成長中かどうか、骨折があるかどうか、初回かどうか、により治療方法は異なります。保存治療としては、装具着用と筋力強化を行います。手術には、様々な術式がありますが、再脱臼率が低く、将来の変形性関節症のリスクも低い、内側膝蓋大腿靱帯再建術が一般的です。

内側膝蓋大腿靱帯再建術

半腱様筋腱を用いて内側膝蓋大腿靱帯を作り直す手術です。膝蓋骨が脱臼するのを防止している内側膝蓋大腿靱帯を、より強度の高い組織を用いて作り直すことで脱臼を防ぐ方法です。患者さん個人の脱臼素因には変更を加えませんが、脱臼するためにはより大きな力が必要となるため、十分に成立する方法です。膝蓋腱の付着部を移動させる脛骨粗面移行術や、大腿骨の溝を深くする滑車形成術なども行われていますが、これらの方法では手術によって加えられた骨形状の変化により、変形性関節症のリスクが上がってしまいます。この点で、内側膝蓋大腿靱帯再建術は安全な手術といえます。

業績

- Toritsuka Y, Horibe S, Hiro-Oka A, Mitsuoka T, Nakamura N. Medial marginal fracture of the patella following patellar dislocation. Knee. 2007;14(6):429-33.

- Toritsuka Y, Amano H, Yamada Y, Hamada M, Mitsuoka T, Horibe S, Shino K. Bi-socket ACL reconstruction using hamstring tendons: high versus low femoral socket placement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007;15(7):835-46.

- Toritsuka Y, Amano H, Kuwano M, Iwai T, Mae T, Ohzono K, Shino K. Outcome of double-bundle ACL reconstruction using hamstring tendons.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009;17(5):456-63.

- Toritsuka Y, Amano H, Mae T, Uchida R, Hamada M, Ohzono K, Shino K. Dual tunnel medial patellofemoral ligament reconstruction for patients with patellar dislocation using a semitendinosus tendon autograft. Knee. 2011;18(4):214-9.

- Matsuo T, Mae T, Shino K, Kita K, Tachibana Y, Sugamoto K, Yoshikawa H, Nakata K. Tibiofemoral relationship following anatomic triple-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014;22(9):2128–2135.

- Amano H, Toritsuka Y, Uchida R, Mae T, Ohzono K, Shino K. Outcome of anatomical double-bundle ACL reconstruction using hamstring tendons via an outside-in approach. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Apr;23(4):1222-30.

- Matsuo T, Kita K, Mae T, Yonetani Y, Miyamoto S, Yoshikawa H, Nakata K. Bone substitutes and implantation depths for subchondral bone repair in osteochondral defects of porcine knee joints. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015;23(5):1401–1409.

- Uchida R, Toritsuka Y, Mae T, Kusano M, Ohzono K. Healing of tibial bone tunnels after bone grafting for staged revision anterior cruciate ligament surgery: A prospective computed tomography analysis. Knee. 2016 Oct;23(5):830-6.

- Matsuo T, Kinugasa K, Sakata K, Ohori T, Mae T, Hamada M. Post-operative deformation and extrusion of the discoid lateral meniscus following a partial meniscectomy with repair. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017;25(2):390–396.

- Kusano M, Kazui A, Uchida R, Mae T, Tsuda T, Toritsuka Y. Loop Length Change of an Adjustable-Length Femoral Cortical Suspension Device in Anatomic Rectangular Tunnel Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With a Bone-Patellar Tendon-Bone Graft and Associated Clinical Outcomes.Arthroscopy. 2018 Nov;34(11):3063-3070.

外傷外科

増加の一途をたどる高齢者大腿骨頚部骨折、労災や交通外傷などでの多発骨折、大腿・下腿骨折、その他鎖骨骨折、アキレス腱断裂など。手術枠が厳しい現状ではありますが今後も可能な限り受け入れ手術治療を実施するべく努力していく所存です。

診療実績

令和6年度の新患患者数は3,525名(平均294名/月)、再診患者数は24,396名。紹介患者数は2,101名(平均175名/月)地域からの紹介率は83.8%となっており、近隣の病院、医院との連携が円滑に行われ、高度医療や手術のための病院として支持されていることが判ります。

令和6年の手術件数は2,092件でした。また、平均在院日数は15.4日と令和元年の17.4日と比べ2日短縮するなど、早期の社会復帰を目指した治療を心がけています。

クリニック別では股関節、膝関節の人工関節置換術を中心とした関節外科クリニックが490件、頸椎、腰椎の除圧、固定術を中心とした脊椎外科クリニックが542件、膝関節・肩関節などの靭帯損傷や半月板損傷を中心としたスポーツ整形外科が328件、上肢の外傷を中心とした手の外科クリニックが732件でした。

急性期病院の特徴として中心となる治療は手術であり、また基幹病院として他科との連携を図りながら可能な限り高度な医療を提供してまいります。一方、急性期入院患者の増加に伴い、保存治療やリハビリテーションのための入院が困難な点が問題ではありますが、今後地域連携をより深め、地域医療に貢献してまいります。

地域への貢献・地域医療連携

各クリニックは各種専門学会や講演会、研究会などで多くの発表や講演、論文報告を積極的に展開しています。コロナ禍にて当院主催の講演会である武庫川オルソセミナーは残念ながら今年も中止にさせていただきました。尼崎整形外科医会での年数回の症例検討会はハイブリッド開催で行っております。地域の開業医も参加する毎週の手術カンファレンスは通常通り行っており、近隣地域の先生方との関係を踏まえて地域医療に貢献しています。

● 整形外科学術業績![]() (PDFファイル)

(PDFファイル)

スタッフ

津田 隆之(つだ たかゆき)

| 役職 | 副院長 |

|---|---|

| 専門分野 | 股関節外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 新臨床研修指導医養成講習会修了 関西股関節研究会世話人 医学博士(平成2年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

安藤 渉(あんどう わたる)

| 役職 | 整形外科部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 股関節・膝関節外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 日本人工関節学会認定医・評議員 難病指定医 大阪大学大学院医学系研究科招聘准教授 厚生労働省特発性大腿骨頭壊死症調査研究班研究分担者 中部日本整形外科災害外科学会評議員 日本股関節学会評議員 日本CAOS研究会世話人 関西股関節研究会世話人 新臨床研修指導医養成講習会修了 医学博士(平成19年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

堀木 充(ほりき みつる)

| 役職 | 手外科部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 手外科 |

| 資格等 | 日本手外科学会手外科専門医・指導医 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定リウマチ医 日本肘関節学会評議員 医学博士(平成16年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

中川 玲子(なかがわ れいこ)

| 役職 | 第二手外科部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 手外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定リウマチ医 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 緩和ケア研修会修了 |

内田 良平(うちだ りょうへい)

| 役職 | スポーツ整形外科部長 |

|---|---|

| 専門分野 | スポーツ整形外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本膝関節学会関節鏡技術認定医・評議員 日本体育協会公認スポーツドクター Pre Hospital Immediate Care in Sport Level 3 日本アメリカンフットボール協会医事委員 医学博士(平成26年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

山﨑 良二(やまさき りょうじ)

| 役職 | 脊椎外科部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎外科・スポーツ整形外科(脊椎) |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医 日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医 日本整形外科学会認定スポーツ医 日本脊椎脊髄病学会/日本脊髄外科学会脊椎脊髄外科専門医 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医 BKP(経皮的椎体形成術)・側方推体間固定術(OLIF/XLIF)・頚椎人工椎間板資格医 麻酔科標榜医 Asia Pacific Spine Society (APSS) Education committee member 医学博士(平成26年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

井内 良(いうち りょう)

| 役職 | 整形外科副部長 |

|---|---|

| 専門分野 | スポーツ整形外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定スポーツ医 日本膝関節学会関節鏡技術認定医 日本スポーツ協会公認スポーツドクター 日本臨床バイオメカニクス学会評議員 大阪府サッカー協会スポーツ医学委員 医学博士(平成31年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

小川 剛(おがわ たけし)

| 役職 | 整形外科副部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 股関節・膝関節外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本人工関節学会認定医 医学博士(平成30年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

鈴木 浩司(すずき こうじ)

| 役職 | 整形外科副部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 手外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本手外科学会手外科専門医 医学博士(平成29年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

佐柳 潤一(さやなぎ じゅんいち)

| 役職 | 整形外科副部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 手外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 医学博士(令和3年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

山岸 亮(やまぎし あきら)

| 役職 | 整形外科副部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医 日本脊椎脊髄病学会/日本脊髄外科学会脊椎脊髄外科専門医 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医 緩和ケア研修会修了 |

中原 恵麻(なかはら えま)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 専門分野 | 股関節・膝関節外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 医学博士(令和2年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

折戸 良(おりと りょう)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 対象疾患 | 股関節・膝関節外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定リウマチ医 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 医学博士(令和5年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |

青木 惇一(あおき じゅんいち)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎外科 |

| 資格等 | 緩和ケア研修会修了 |

文 勝徹(ぶん まさゆき)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎外科 |

| 資格等 | 日本整形外科学会整形外科専門医 日本医師会認定産業医 緩和ケア研修会修了 |

阿部 翔也(あべ しょうや)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 専門分野 | 股関節・膝関節外科 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定整形外科専門医 緩和ケア研修会修了 |

レジデント 鈴木 望(すずき のぞみ)緩和ケア研修会修了

伏本 カーディン(ふしもと かーでぃん)緩和ケア研修会修了

木下 洸樹(きのした こうき)

許斐 貴之(このみ たかゆき)緩和ケア研修会修了

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示