患者さんとご家族へ

関西労災病院消化器外科では、標準治療から新しい治療まで、常にアップデートしながら、おひとりおひとりに病状や体力に応じた手術、薬物治療、個別化治療を実施しています。阪神地区で地域に根差しながら、高度で安全な治療を届けられるように、日々努力しております。また、当院は消化器外科以外にもさまざまな診療科を有する総合病院です。持病や併存症をお持ちの方でも、安心して治療を受けていただけますように、各診療科とも連携をとりながら診療をすすめてまいります。また、手術後も当院をかかりつけとして通院いただき、外来主治医が責任をもって診療いたします。

上部消化器外科治療メンバー

杉村 啓二郎(すぎむら けいじろう)

| 役職 | 上部消化器外科部長 |

|---|---|

| 資格 | 食道外科専門医 食道科認定医 内視鏡技術認定医(食道がん) ロボットプロクター(食道・胃) 日本食道学会評議員 |

| 外来日 | 月曜日 |

勝山 晋亮(かつやま しんすけ)

| 役職 | 副部長 |

|---|---|

| 資格 | 食道科認定医 内視鏡技術認定医(胃がん) ロボットプロクター(胃) |

| 外来日 | 金曜日 |

湯川 芳郎(ゆかわ よしろう)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 外来日 | 水曜日 |

当院上部消化器外科では、上記3名で食道がんの診療を行っております。部長の杉村は、大阪国際がんセンター食道外科で8年間手術を実施してきました。阪神地区においても、高度で安全・安心な医療を提供できるように邁進いたします。

専門医施設について

図 食道外科専門医認定施設認定証

当院は日本食道学会より食道外科専門医施設の認定を受けております。食道外科専門医認定施設は、食道がんに対する専門的な手術治療を行える施設として認定されているもので、日本全国では144施設、兵庫県内では6施設に限定されています。食道外科専門医施設で実施された手術の治療成績は、非認定施設と比べて良好であることが報告されています。今後とも、阪神地域の食道がん治療の中核施設として、最先端の食道がん治療を推進してまいります。

食道がんについて

食道はのど(咽頭)と胃の間をつなぐ長さ25cmぐらいの管状の臓器で、大部分は胸の中、一部は首約5cm、咽頭の真下)、一部は腹部(約2cm、横隔膜の真下)にあります。

食道がんは食道の内腔をおおっている粘膜から発生します。食道がんは進行すると食道の壁の深くまで浸潤し、リンパ節や他の臓器に転移します。食道がんの95%程度は胸部または腹部食道から発生し、5%程度は頚部食道から発生します。飲酒や喫煙は食道がんの危険因子とされています。頚部食道がんと胸部(腹部を含む)食道がんでは手術の方法が大きく違います。

治療方針の決定

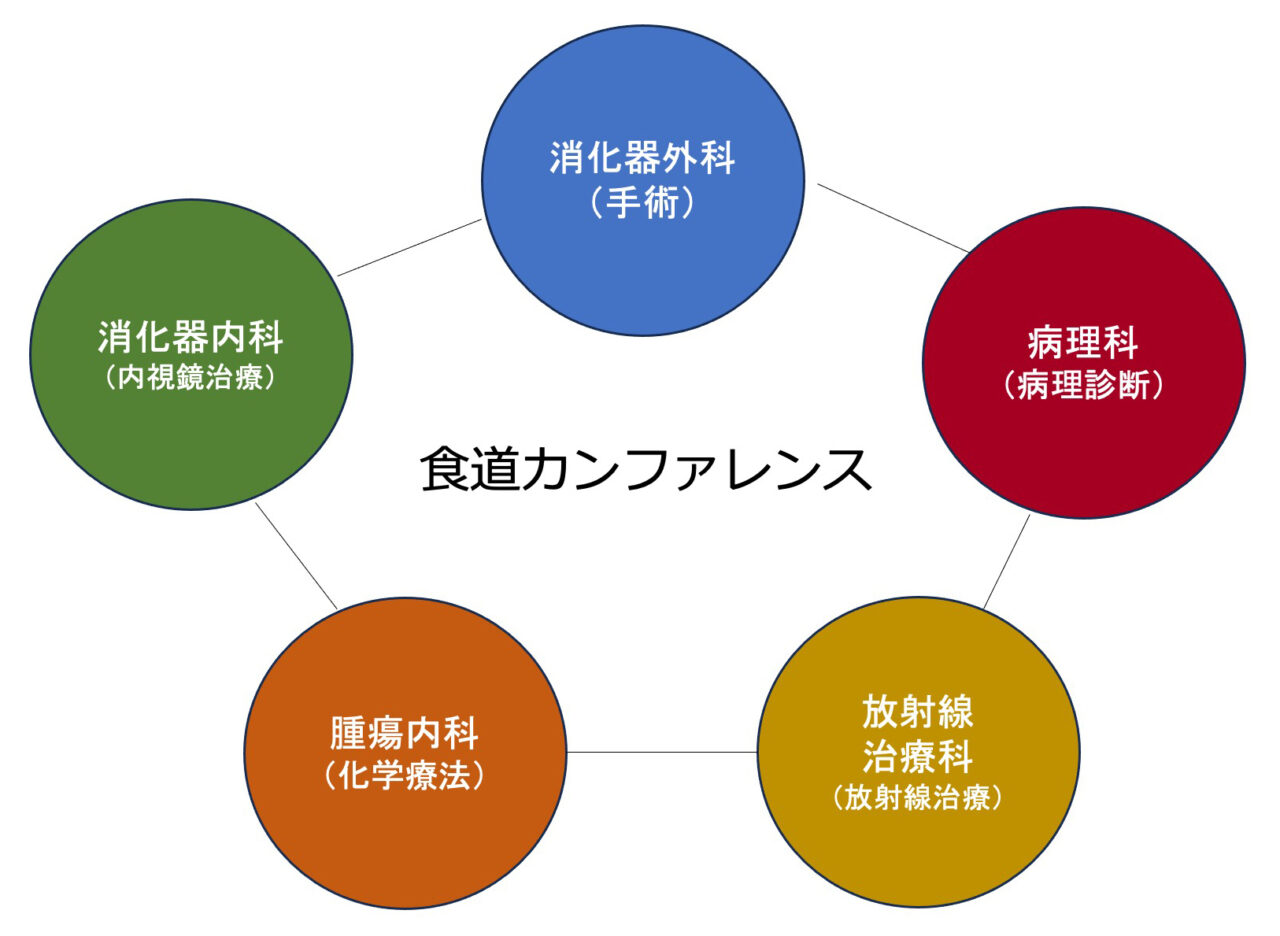

図 治療方針の決定

当院では、毎週1回、⾷道がんの診断・治療に関わる関係各科(消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線科)が⼀同に会して個々の患者さんの治療⽅針について検討を⾏っています。診断を確定して、治療⽅針についてコンセンサスを得たうえで⽅針決定しています。

各治療について

食道がんの治療方法には、手術、内視鏡治療、化学療法、化学放射線療法があります。

図 食道がんの治療方法

手術(胸腔鏡・ロボット手術)

当院では低侵襲手術を行っており、胸腔鏡や手術支援ロボット(DaVinci Xi)を用いて行なっています。小さな傷で、3D画像を見ながら、より精密で安全な手術が可能と考えています。

内視鏡治療

Stage 0 の患者さんは体に負担の少ない上部消化管内視鏡治療でがんの治癒が得られることがあります。当院では消化器内科が担当しています。

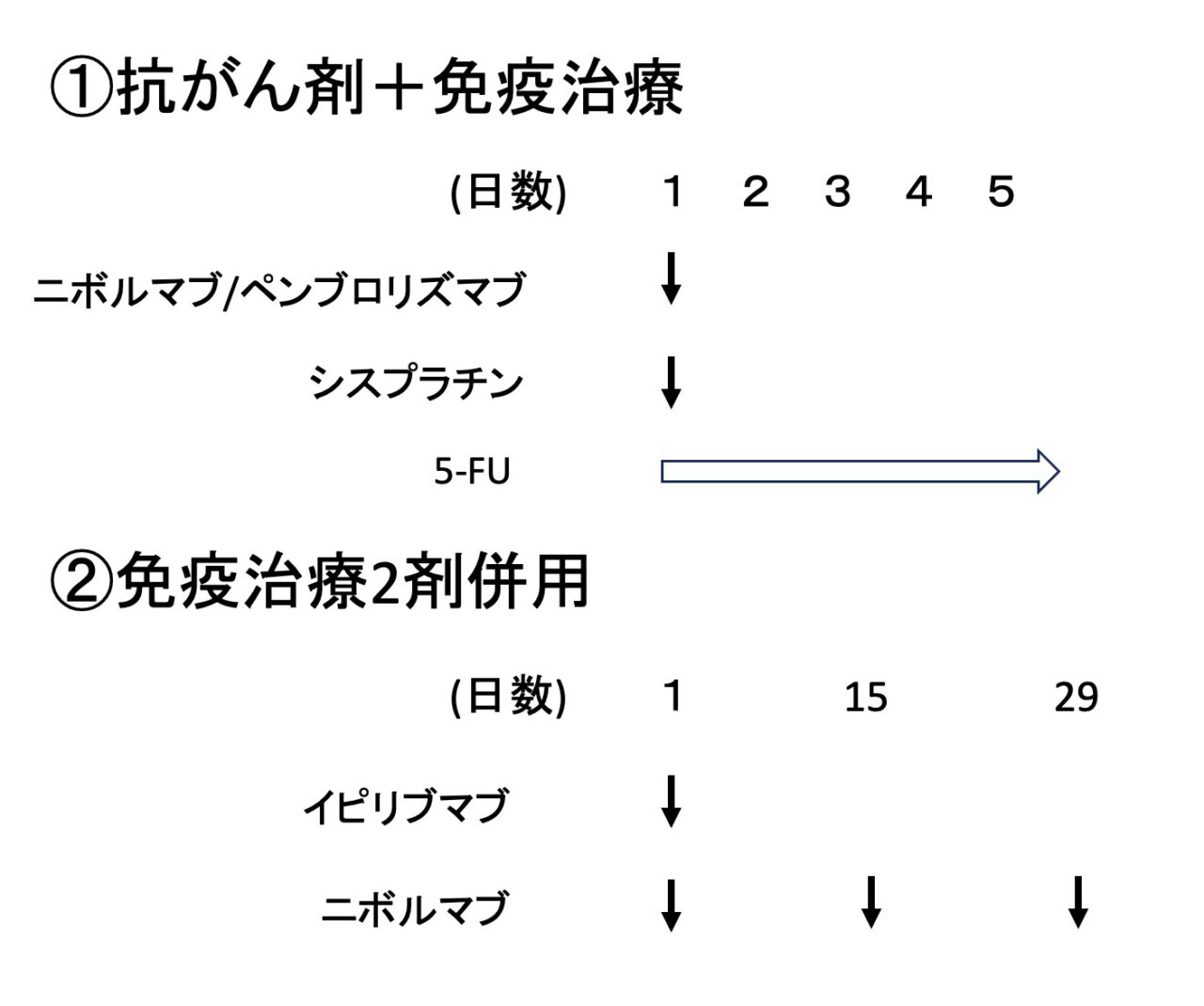

薬物治療(抗がん剤や免疫治療)

化学療法は、術後再発を少なくするために術前や術後の補助療法として、あるいは切除不能ながんや再発がんにおいて延命と生活の質(QOL)の向上を目的に行われます。

放射線治療

隣接臓器浸潤で切除不能ながんを縮小させてから手術をする際の術前治療としてや切除可能ですが手術を希望されない方、再発がんなどに対して行われます。

その他食道がん治療を支えるチーム

消化器内科や放射線治療科と連携しながら、がんの進行度と患者さんの体力に合わせた治療を提供しています。医師、歯科医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、言語聴覚士を含めた多職種チームで患者さんをサポートします。心臓や肺、腎臓等に持病があり、他の病院で治療が困難と言われた患者さんに対しても、当院では総合病院の特徴をいかし、心臓内科や呼吸器内科、腎臓内科、麻酔科の協力のもと、積極的に治療を行っています。

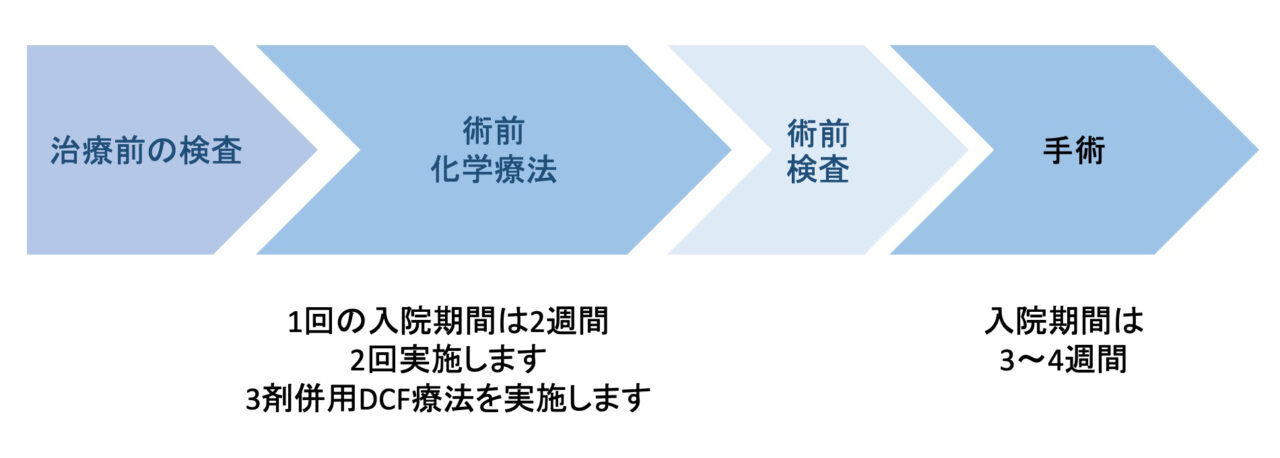

術前治療から手術までの流れ

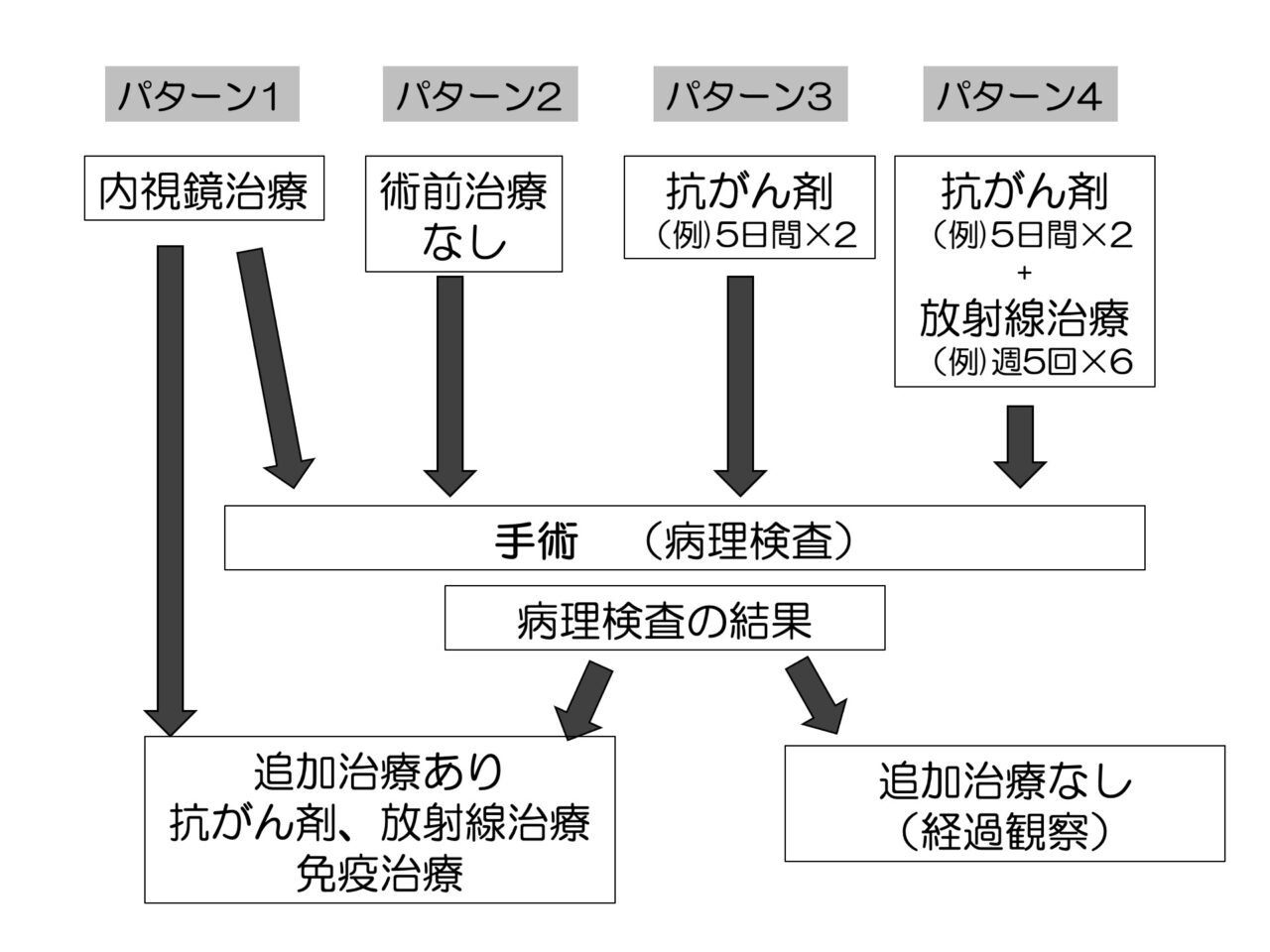

図 術前治療から手術までの流れ

食道がんの治療は、さまざまな治療の組み合わせになります。外科治療の中心は手術になりますが、進行がんでみつかった場合には、手術に加え手術前の抗がん剤治療や放射線治療を組み合わせ行います。また、さらなる治療成績向上のために、手術後にも追加の治療をご提示させていただくことがあります。

食道がん手術について

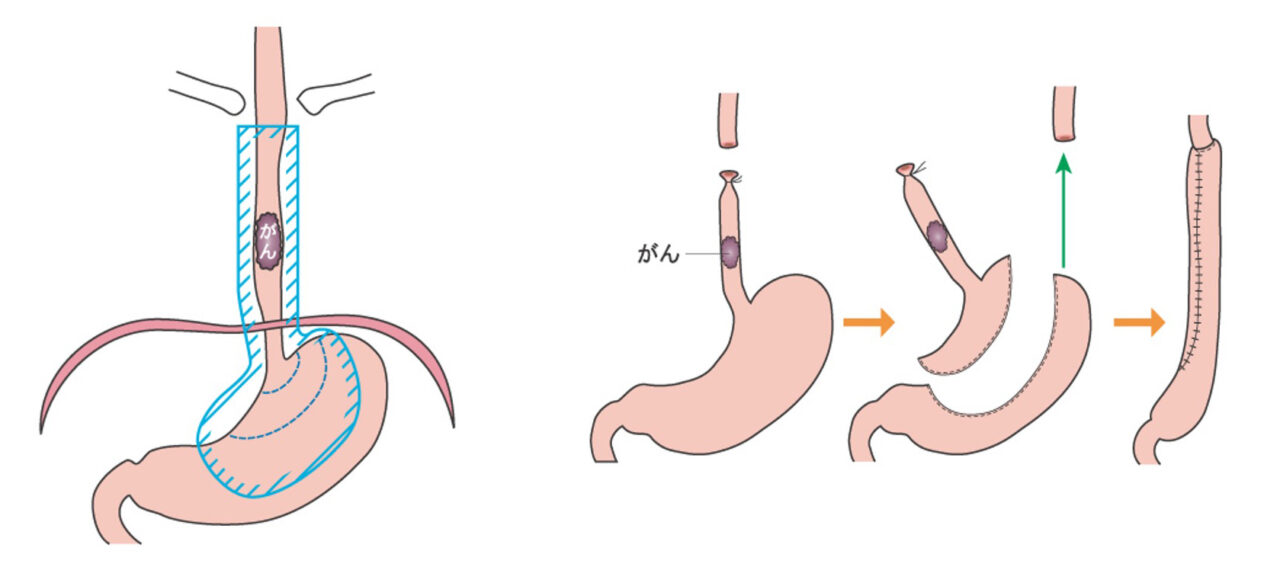

図 食道がんに対する切除・再建

胸部食道がんは頚部・胸部・腹部の広い範囲にリンパ節転移を行う可能性があるため、食道を切除するに加え、青線の領域のリンパ節郭清を行います。胃を細長い形に作り替えて引き上げたのち、頚部で食道とつなぎ合わせて作り直します。

食道がんはできる場所にかかわらず早い段階からリンパ節転移をおこします。転移するリンパ節の部位は頚部から腹部まで広範囲にわたります。(青の範囲)通常、胸部食道がんに対する手術では、胸部食道と腹部食道を切除(亜全摘)し、頸部から胸部・腹部に至るリンパ節を切除します(3領域リンパ節郭清)。食道を切除した後は、胃を細長い状態にし(胃管)、頸部まで引き上げてつなぎ合わせを行います。胃がんを合併されていたり、以前に胃切除を受けられている場合には、小腸や大腸を使って再建を行います。

当院の食道がんの治療実績

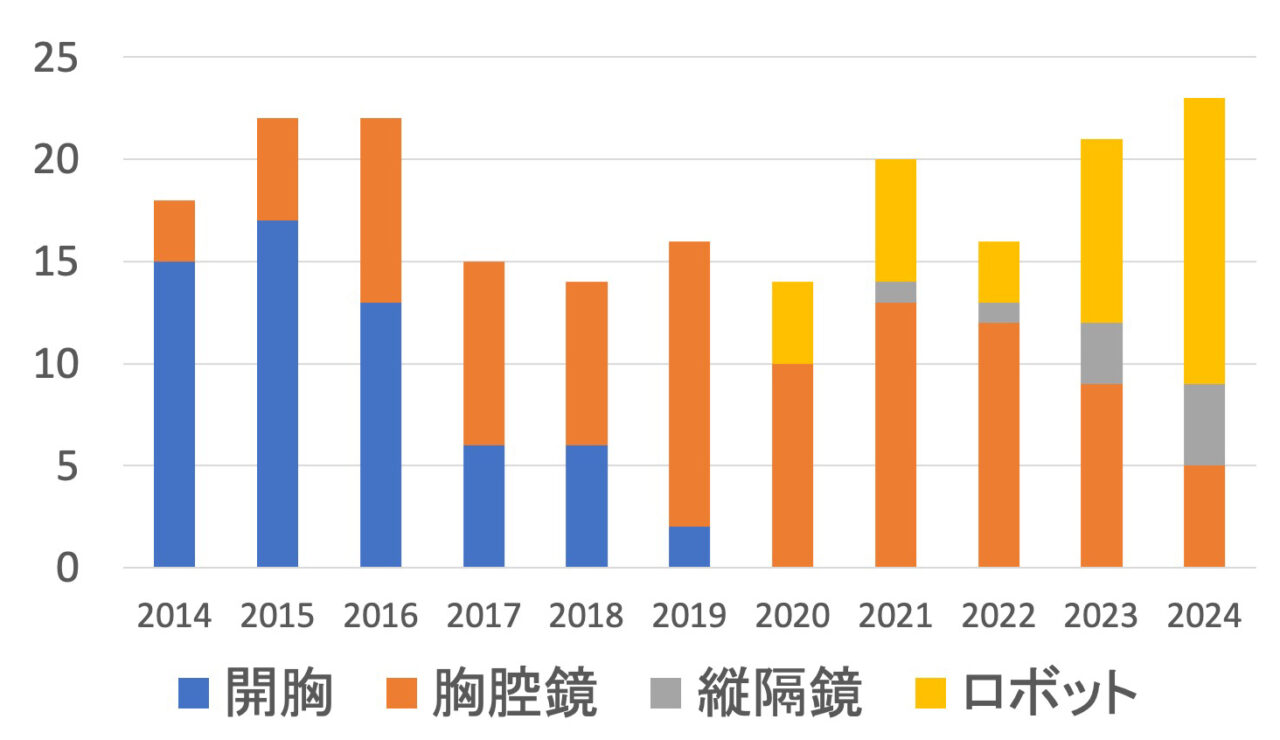

図 当院の食道がん手術件数

2024年23例(ロボット14例、胸腔鏡5例、縦隔鏡4例)

当院では、手術の低侵襲化を進めており、現在では鏡視下手術を第一選択としております。図に示すとおり2020年以降はすべての方に低侵襲手術を実施しております。手術は下記のようにさまざまなアプローチ法があり、患者さんの状況に応じて適切な方法を選択しています。

低侵襲手術の特徴

胸腔鏡手術

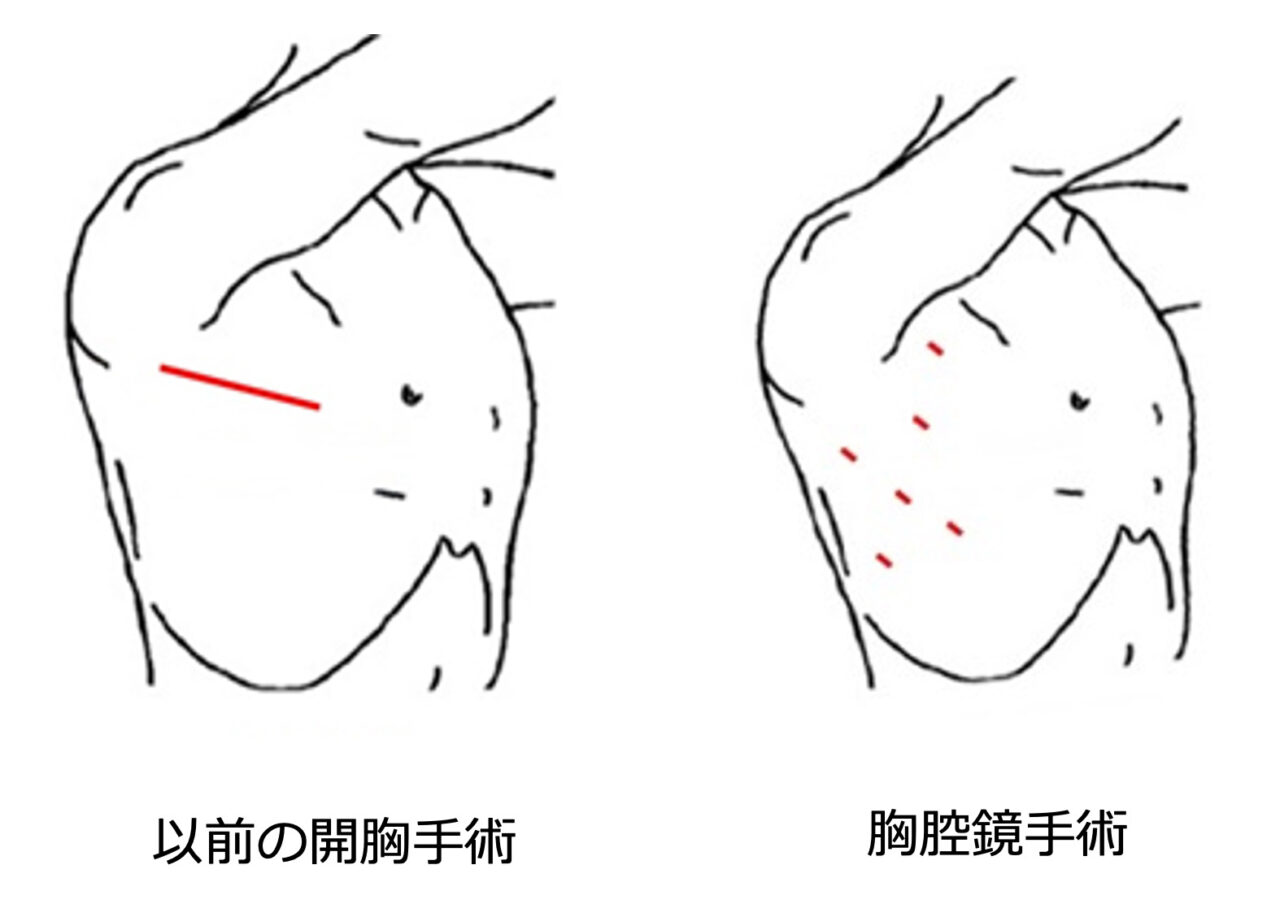

図 胸腔鏡手術と開胸手術の創部(赤線)の比較

従来の開胸・開腹手術に比べ、創口が小さく、手術後の痛みが軽減されます。また、早期離床が容易になり、呼吸器合併症(肺炎など)の予防につながります。カメラモニターを見ながら精緻なリンパ節郭清が可能となり、再発の可能性を低くし、長期的な成績もよくなる可能性があります。

ロボット支援下手術

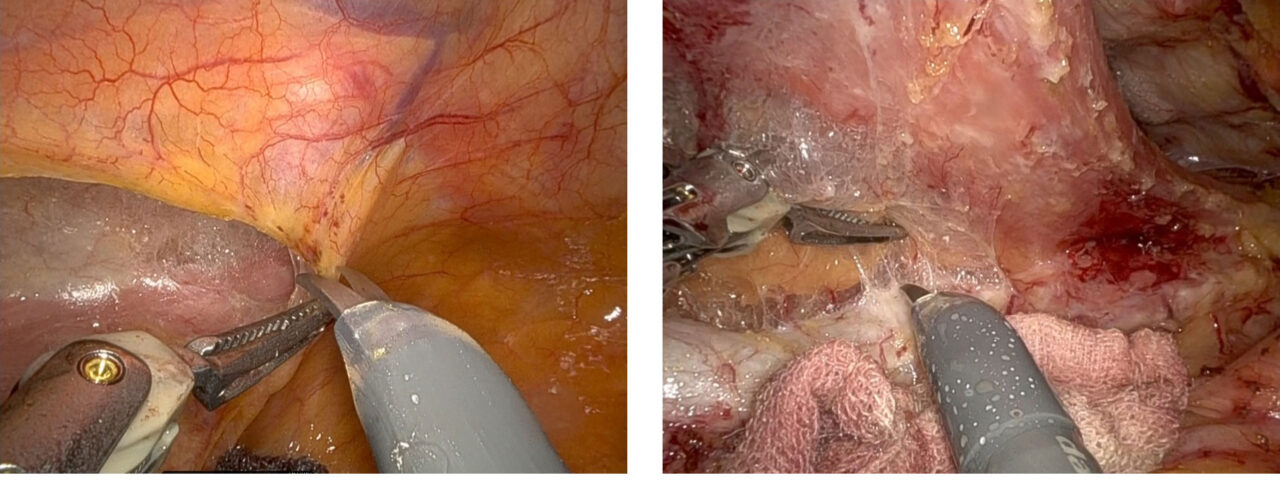

図 当院ロボット支援下食道手術の様子

図 当院のロボット支援下食道手術

近年ではロボット支援下による鏡視下手術を積極的に行っております。Da Vinci Xi (Intuitive社)という手術支援ロボットを用いて行います。術者が高解像度の3D画像を見ながらロボットを操作し、術者意図する動きをロボットが正確に再現します。術者がロボットを操作し、医師が助手として患者さんのそばでサポートを行います。関節機能をもったロボットのアームは手振れがなく、自由自在な角度で動くことができるため、より精緻な手術を行うことができます。

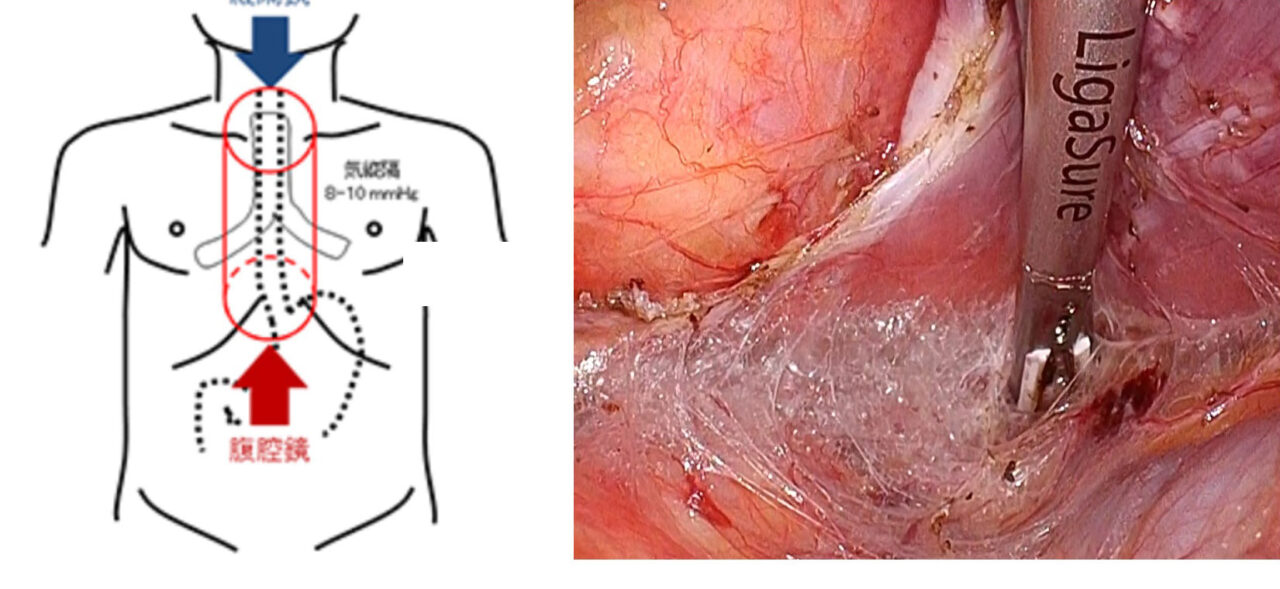

縦隔鏡手術

図 縦隔鏡手術

開胸操作をせず頚部と腹部からの操作のみで食道切除が可能。より負担が軽く、回復が早いのが特徴です。

開胸手術・胸腔鏡手術・ロボット支援下手術は、いずれも右胸を経由して食道に到達します。そのため、右肺を人工的に虚脱させて、左肺のみの人工呼吸(片肺換気麻酔)を行います。そのため、肺機能への負担が大きく、肺の手術後の方や高齢で体力的に弱い方には不向きでした。この縦隔鏡手術は、内視鏡を頚部から食道付近の縦隔と呼ばれるスペースに挿入し、内視鏡画面を見ながら行います。また、腹部の方からも手術操作を行い、縦隔内でトンネルを貫通させて食道とリンパ節を摘出します。この方法を用いれば、開胸創の痛みもなく、術後肺炎も少ないという特徴があります。現在は、一部のリンパ節郭清の精緻さという点では、まだ胸腔鏡手術やロボット支援下手術には及ばない手術ではあり、適応は慎重にしています。肺の手術を過去に実施された患者さまや肺機能の低い患者さまでも、食道がんの手術が実施できるようになっています。

二期分割手術

食道がんは高齢者に多く生じるがんである一方、根治手術による体の負担は大きく、ひとたびトラブルが生じた場合は、予備体力の乏しい高齢者には致命的となる場合があります。通常、食道がん手術は、(1)切除 (2)再建の2つの行程からなる長時間の手術ですが、これを2回の手術に分けるのが二期分割手術です。二回の手術が必要にはなりますが、その代わり一回あたりの手術の負担が軽くなりますので、予備体力の乏しい高齢者においては手術の安全性を高めることができます。

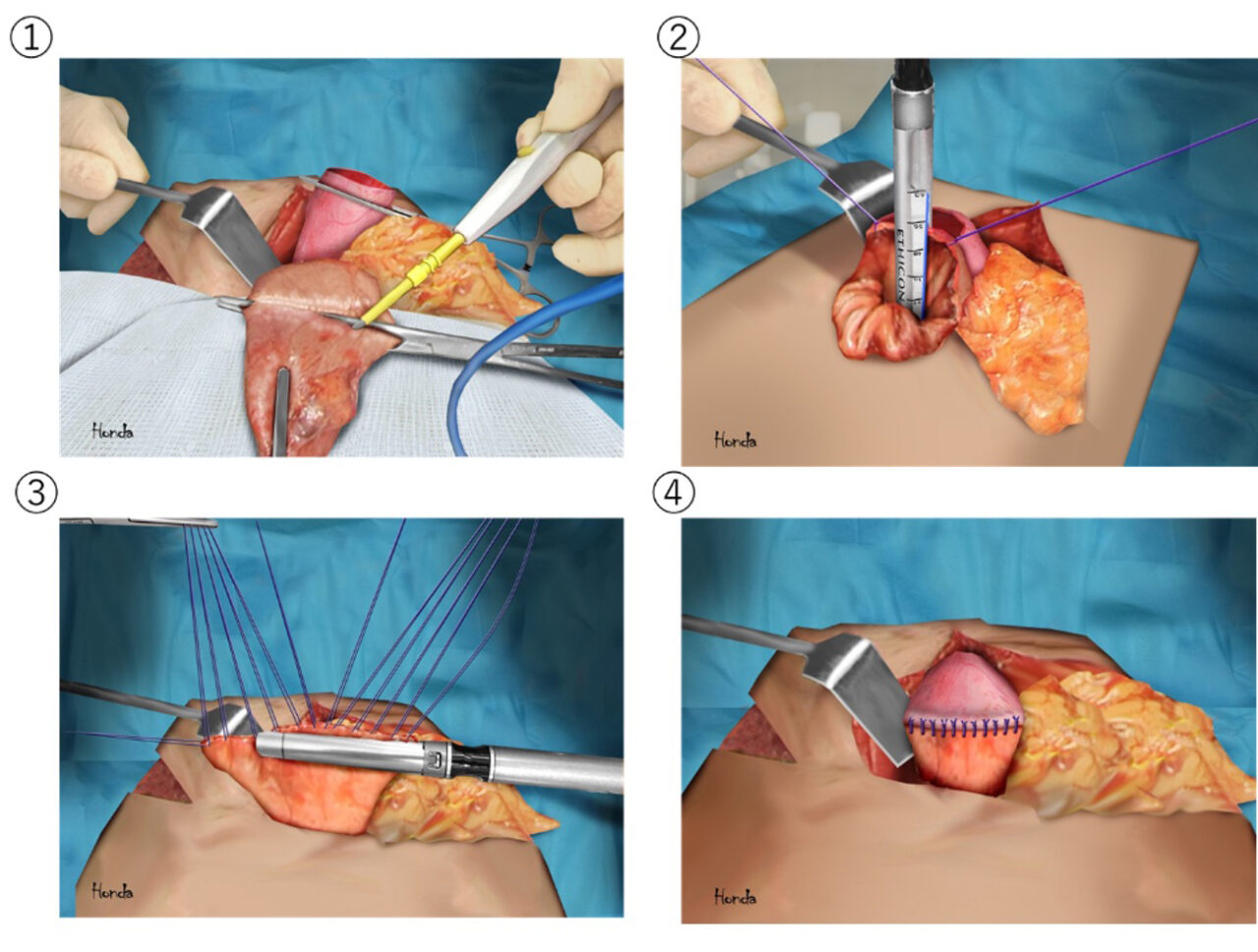

縫合不全、吻合部狭窄予防のための吻合(カラード吻合)

図 当院で実施している吻合方(カラード変法)

2024年 縫合不全率 1/23 (4%)

食道がん手術の再建において、合併症のない吻合は非常に重要です。食道-胃管吻合において、縫合不全(術後につなぎ目に小さなほころびが生じること)と吻合部狭窄が問題になります。当院では、縫合不全、吻合部狭窄ともに少ないとされるカラード変法を採用しております。全国的には、食道がん術後の縫合不全率は10%前後であるのに対し、当院では2024年の手術実施例では縫合不全は4%と非常に良好な結果でした。

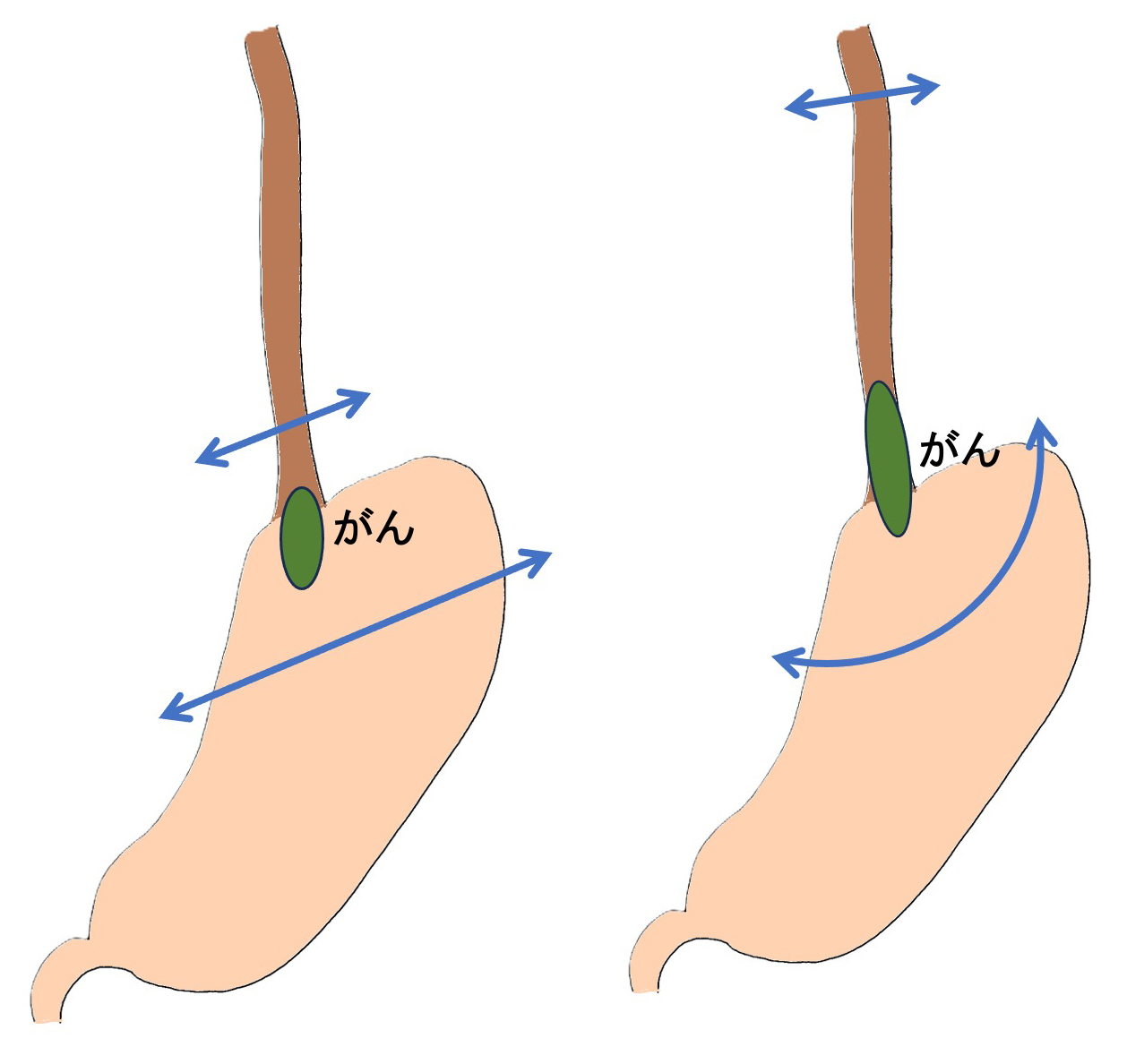

食道胃接合部がんへの対応

図左 噴門側胃切除+下部食道切除 図右 食道亜全摘+胃上部切除

食道胃接合部とは食道と胃がつながる部分のことで、がんの中心が食道胃接合部から上下2cm以内にある場合、食道がんや胃がんと区別し食道胃接合部がんと呼んでいます。肥満や逆流性食道炎が食道胃接合部がんの発生原因の一つであると言われており、日本では近年発症数が増えてきています。胸部に位置する食道と腹部に位置する胃の境界に発生するため胸部・腹部の両方にリンパ節転移を起こしやすいことが知られています。食道胃接合部は、胸とお腹の境界にあるため、手術のアプローチが複雑になります。当院では、以下の2つの術式で対応しています。

1)噴門側胃切除+下部食道切除

食道への浸潤距離が短く、画像検査で上~中縦隔のリンパ節転移が疑われない場合には、噴門側の胃を1/3ほど切除し、食道は下部のみをお腹側より切除します。さらに、腹部のリンパ節に加えて下縦隔のリンパ節を取り除きます。再建には、残った2/3の胃を挙上して、お腹側から胸の中(下縦隔内)で食道と吻合しますが、できるだけ術後に逆流性食道炎が起こらないような工夫をしています。

2)食道亜全摘+胃上部切除

食道への浸潤距離が長い、または画像検査で上~中縦隔のリンパ節転移が疑われる場合には、胸部と腹部の食道および胃の上部のみを切除します。さらに、腹部のリンパ節に加えて、胸部(上・中・下縦隔)のリンパ節の郭清も行います。再建には、通常は胃管を用いて挙上し、頸部で食道と吻合します。

頚部食道がんへの対応

頚部食道を切除し、頚部リンパ節郭清を行い、遊離空腸による再建(小腸の一部を腸間膜の血管をつけたまま切除し、頚部で消化管の吻合と血管吻合を行う)を行います。頚部食道がんは隣接する咽頭や喉頭、気管に浸潤することが多く、これらを合併切除すると声を失います。声を失うと術後のQOL (quality of life) が著しく低下します。当院ではがんの根治性を落とさずに声を残すために、咽頭や喉頭、気管に浸潤する頚部食道がんに対しては、まず、DCF療法や化学放射線療法を行い、腫瘍の縮小を図ります。腫瘍が縮小すれば声を残す手術が可能になることがあります。

図 頚部食道がんへの対応

進行がんに対する強力な術前化学療法

図 食道がんの術前化学療法~手術の流れ

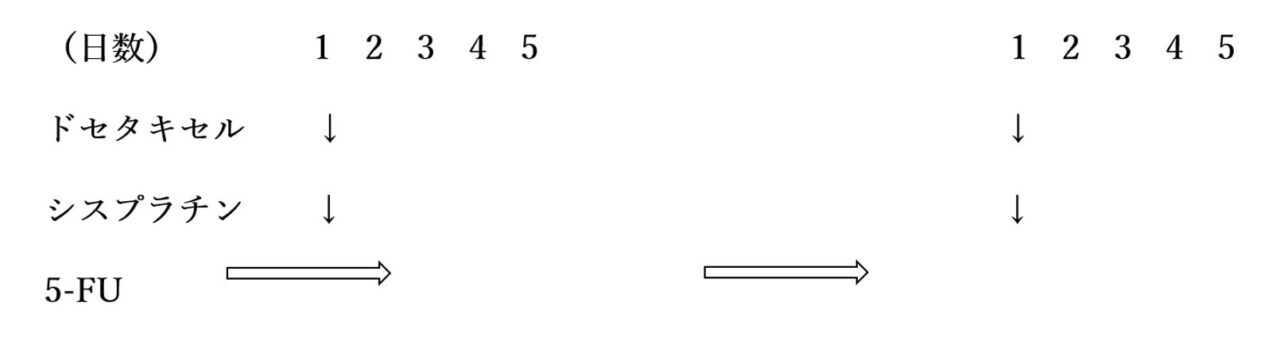

図 食道がんに対する術前3剤併用DCF化学療法(2コース)

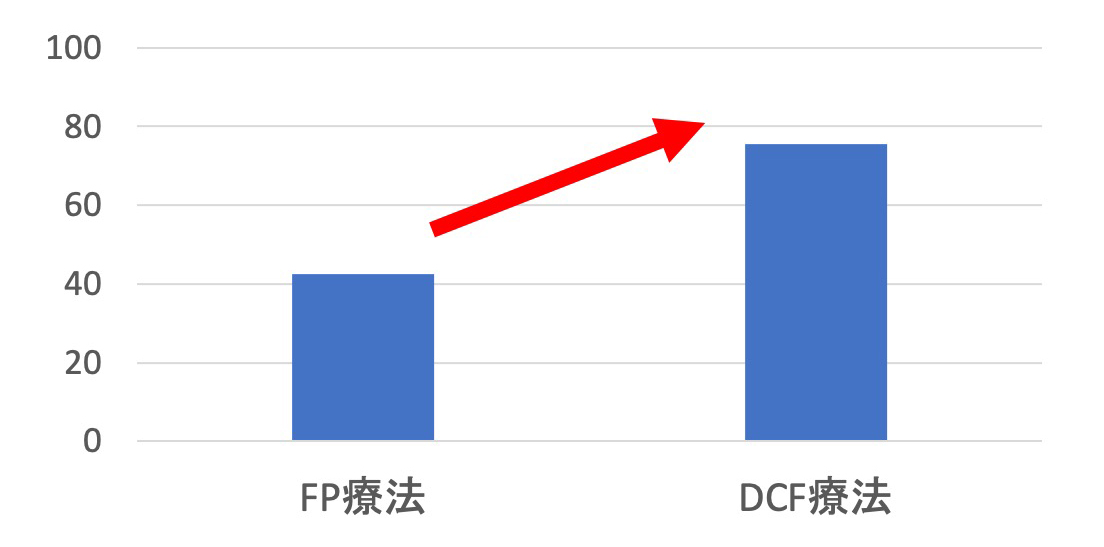

図 奏効率

DCF療法は従来のFP療法と比べ、非常に高い奏効率(がんを縮小させる効果)

食道がんの進行症例には、治療成績の向上の目的で術前化学療法を実施します。当院では、より治療効果の高い3剤併用のDCF療法を実施しています。

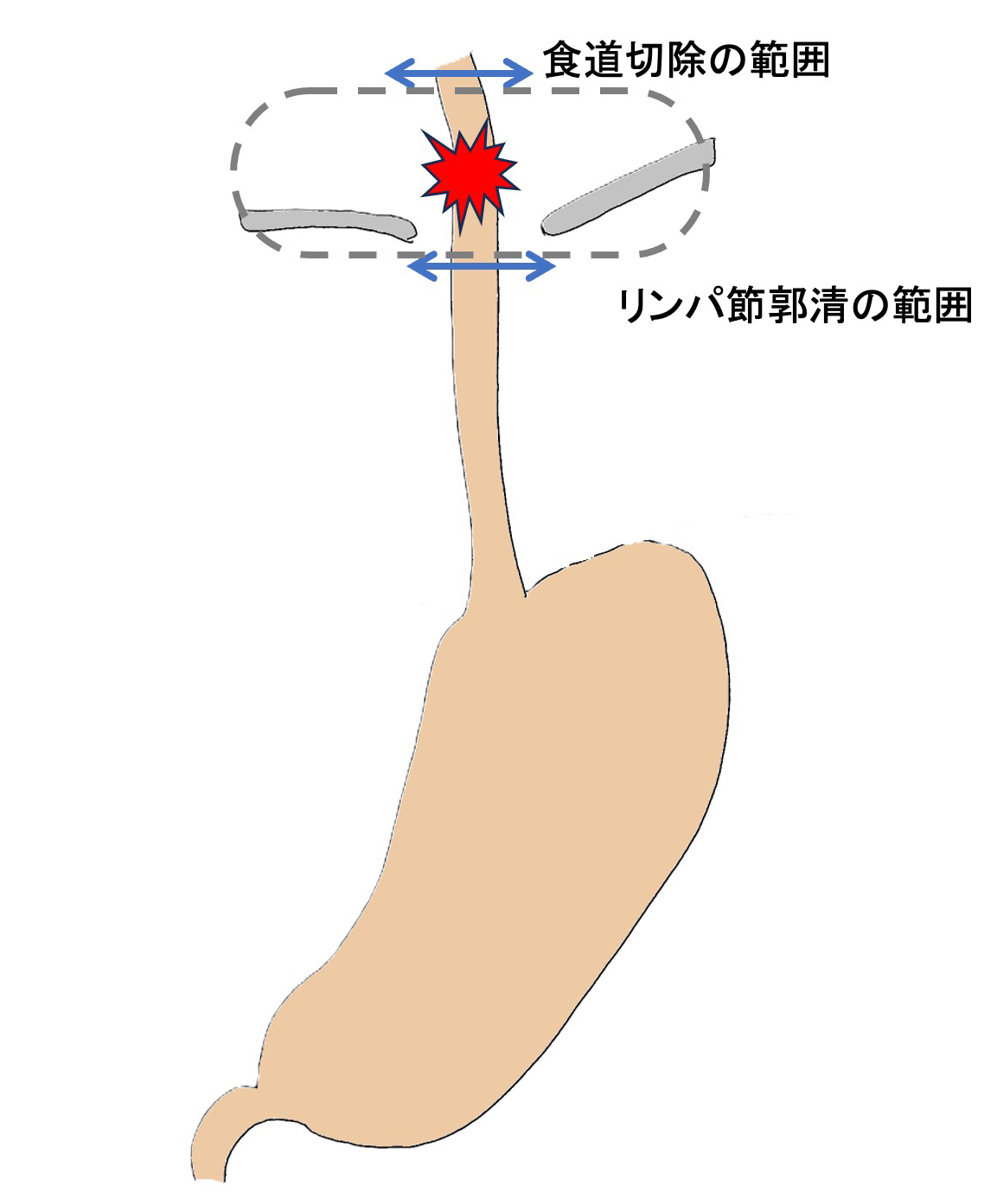

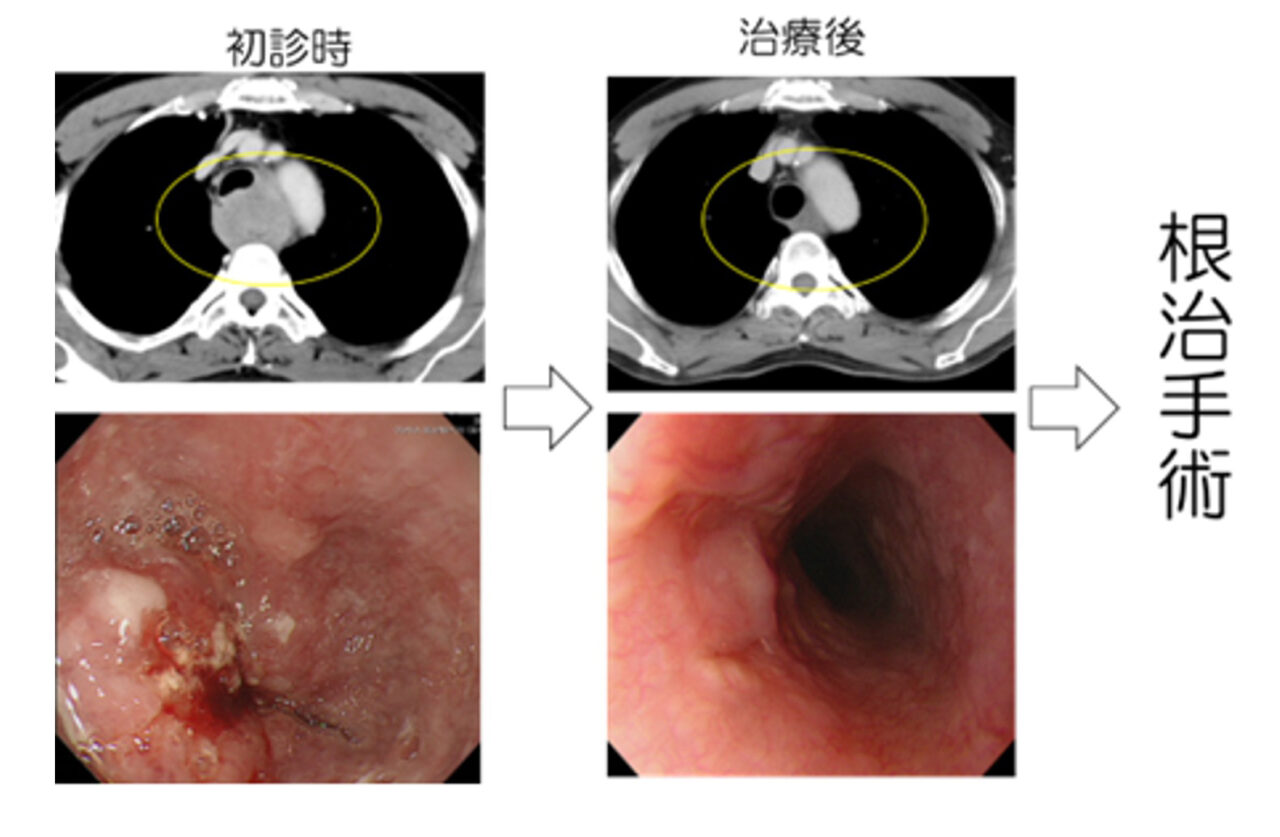

周囲臓器に浸潤する食道がんへの取り組み

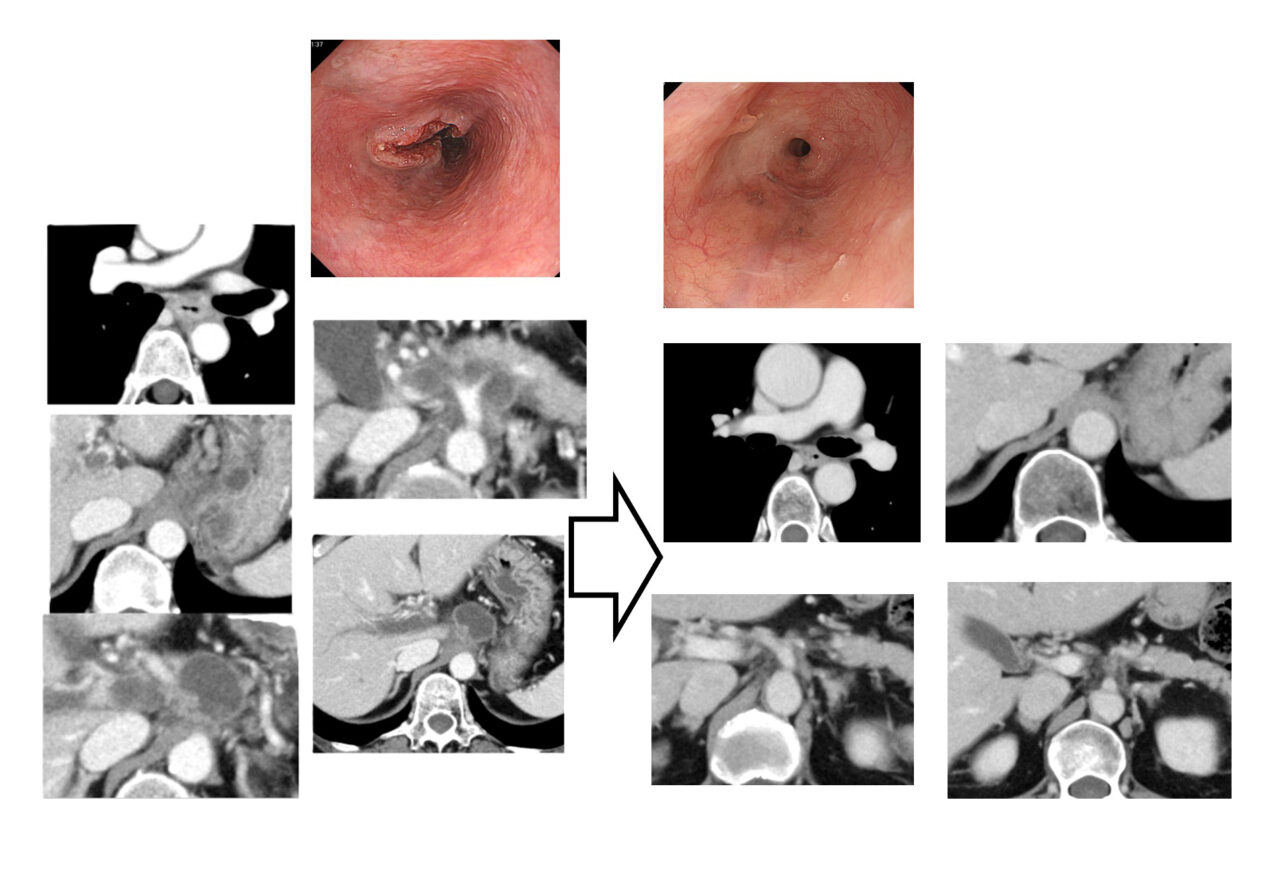

図 食道がん治療の経過

食道の周囲にある気管や大動脈に浸潤している場合は、手術不能となりますが、抗がん剤や放射線治療で縮小した場合は手術が可能になります。

食道は大動脈や気管、気管支と隣接しており、容易にこれらの臓器に浸潤します。大動脈や気管に浸潤を認める症例は切除不能ですが、強力な導入療法を行うことによって腫瘍を縮小させ、大動脈や気管浸潤が解除できれば切除可能となります。 5FUとシスプラチンに放射線を加えた化学放射線療法やDCF療法、あるいは新規の免疫治療を組み合わせることで、隣接臓器浸潤を解除し手術を施行するという集学的治療を積極的に行っています。発見時に切除できない食道がんであっても、あきらめない治療を提供しております。

我々は、大阪大学と当院を含む関連施設で、周囲臓器に浸潤する食道がんに対する至適な治療の開発を行う前向き臨床試験を実施し、結果を発表してきました。(杉村ら、Annals of Surgery, 2021)

新規薬物治療である免疫治療の取り組み

図 新規薬物治療である免疫治療の取り組み

図 化学療法+免疫治療の変化

化学療法+免疫治療が奏功し根治治療が可能

当院では、ステージ4食道がんと診断された患者さまにも、積極的に免疫治療を実施しています。遠隔転移を有するステージ4の食道がんの方でも、薬物治療が奏功した場合には、根治手術が可能になる場合があります。

術後再発予防のためのニボルマブ治療

2021年末以降、術前治療と手術を受けた場合に手術後に免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ)の1年間投与が保険適応で投与可能となりました。現在、臨床試験(JCOG2206)が実施されており、当科も臨床試験に参加しております。当科では、術後の病状に応じて術後ニボルマブ補助療法について担当医から説明させていただき、投与を希望される方には積極的に実施しております。

良性疾患への対応

当院では、食道がんだけではなく、食道裂孔ヘルニアや逆流性食道炎などの良性疾患に対する外科的治療も行っています。

食道がん治療を発信

当院での食道がんに対する治療成績や研究結果を英文論文として発信しています。

2024年

Clinical Impact of Conversion Surgery After Induction Therapy for Esophageal Cancer with Synchronous Distant Metastasis: A Multi-institutional Retrospective Study Ann Surg Oncol, 2024

“同時性遠隔転移を有する食道がんに対する薬物治療実施後の食道切除の治療成績”

2023年

Patterns of Recurrence and Long-Term Survival of Minimally Invasive Esophagectomy Versus Open Esophagectomy for Locally Advanced Esophageal Cancer Treated with Neoadjuvant Chemotherapy: a Propensity Score-Matched Analysis J Gastrointest Surg 2023

“食道がんの開胸手術に対する低侵襲手術の優位性 予後と再発形式から”

Clinical Impact of Metastatic Lymph Node Size on Therapeutic Effect and Prognosis in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma Who Underwent Preoperative Chemotherapy Followed by Esophagectomy Ann Surg Oncol, 2023

“食道がんの転移リンパ節径とその治療効果と予後との関係”

2022年

Impact of preoperative skeletal muscle mass and physical performance on short-term and long-term postoperative outcomes in patients with esophageal cancer after esophagectomy Ann Gastroenteol Surg, 2022

“食道がん手術前の骨格筋量評価と6分間歩行距離評価の有用性”

2021年

Multicenter Randomized Phase 2 Trial Comparing Chemoradiotherapy and Docetaxel Plus 5-Fluorouracil and Cisplatin Chemotherapy as Initial Induction Therapy for Subsequent Conversion Surgery in Patients With Clinical T4b Esophageal Cancer: Short-term Results Ann Surg, 2021

“周囲臓器に浸潤する食道がんに対する至適治療の開発”

Long-term results of a randomized controlled trial comparing neoadjuvant adriamycin, cisplatin, and 5-fluorouracil (ACF) versus docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil (DCF) followed by surgery for oesophageal cancer (OGSG1003) Ann Gastroenteol Surg, 2021

“切除可能進行食道がんに対する術前化学療法DCF療法”

上部消化器外科からのお知らせ

- 2025年06月 杉村医師が日本食道学会で、優秀演題賞を受賞しました。

- 2024年07月 杉村医師が外科代謝栄養学会で、学会賞(英文論文賞)を受賞しました。

- 2023年11月 杉村医師が全国労災病院優秀研究賞を受賞しました。

- 2023年07月 杉村医師が日本消化器外科学会 優秀論文賞 AG SURG Best Article Award(Bronze)を受賞しました。

- 2022年09月 杉村医師が日本食道学会 優秀口演賞を受賞しました。

- 2021年07月 杉村医師が日本消化器外科学会 優秀論文賞 AG SURG Best Article Award(Silver)を受賞しました。

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示