胃がんについて

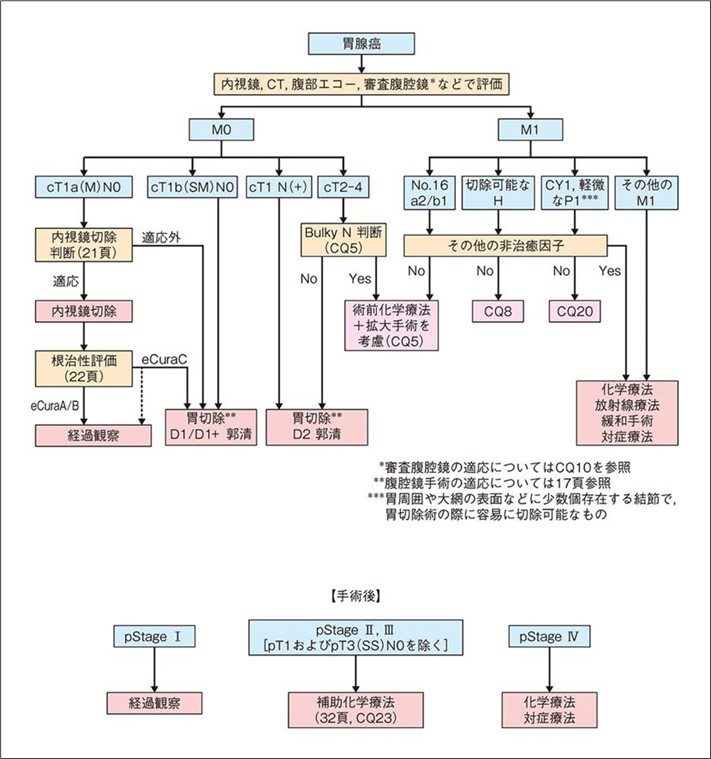

胃がん治療では、現時点で最も妥当と考えられる標準的な治療法を推奨する治療ガイドライン(胃がん治療ガイドライン)に基づいて治療を行っています。

(胃癌治療ガイドライン2018年第5版)

当院では、これらのガイドラインのなかで、特に当院で手術を受けていただくにあたって、重要と思われることがらを中心に編集した冊子を作成しています。この冊子を用いて外来初診時より説明し、患者さんに治療について十分理解をしていただけるように努めています。

この説明用冊子(スマイルライフ資料1)には、

- 胃がんの病期と治療法について

- 入院中の術前・術後の経過と処置について

- 手術の合併症と術後の後遺症について

- 胃のしくみについて

- ダンピング症候群

- 実施の食事の取り方

- 食生活について

- 胃切除術後に適した料理

- 消化の良い食品・しにくい食品

- 日常生活について

など、入院治療に関わることがらについて、できるだけわかりやすく解説しています。また、入院中の経過・治療においては、日々の治療内容や看護内容を日ごとに記載したクリニカルパス資料2,3を用いて進めており、患者さんにわかりやすく安全で優しい治療の提供を心がけています。

さらに最近の当院上部消化管グループの取り組みとして

- 身体への負担が少ない低侵襲手術(腹腔鏡手術とロボット支援下手術)

- 企業治験や先進医療など最新治療の実施

- 術後連携パスを用いた“かかりつけ医との地域連携”

があります。

1.低侵襲手術 (腹腔鏡手術とロボット支援下手術)

胃切除のアプローチには①開腹手術 ②腹腔鏡手術 ③ロボット支援手術

の3つの方法があります。

- ①開腹手術

-

おなかを開けて実際に外科医が見て触りながら行う手術

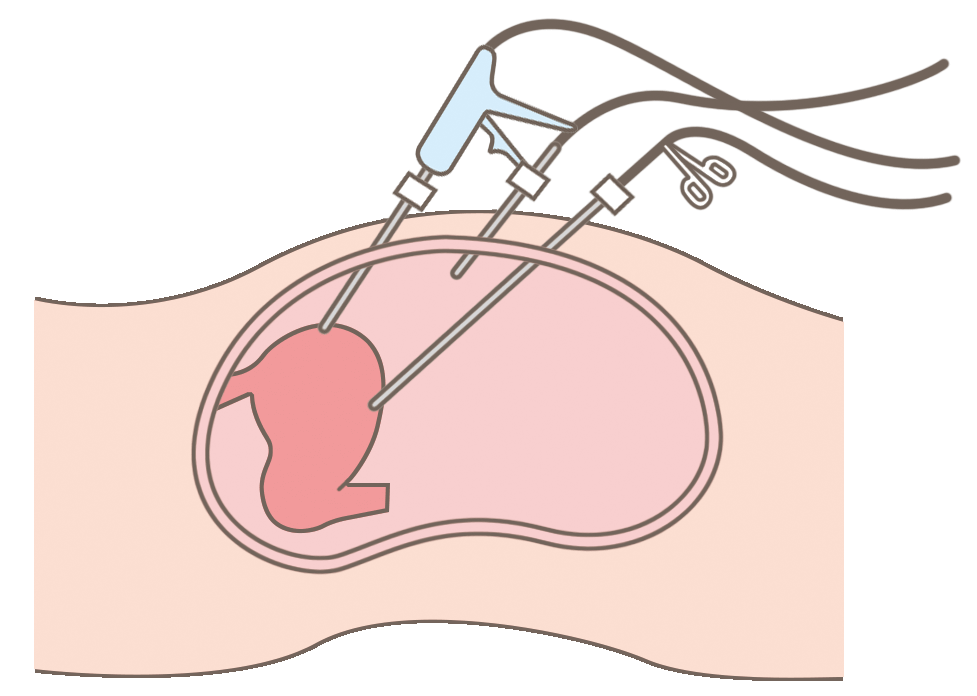

- ②腹腔鏡(ふくくうきょう)手術

-

おなかの中に炭酸ガスを入れた状態で、腹腔鏡(カメラ)をつかってモニターを見ながら鉗子(機械)を用いて行う手術

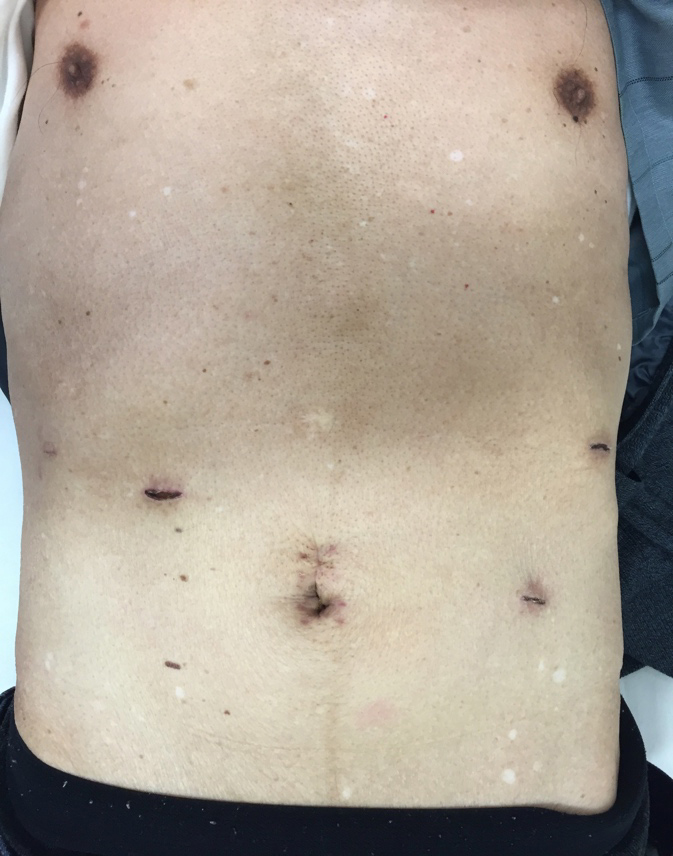

腹腔鏡手術のきず跡

開腹手術のきず跡

- ③ロボット支援手術

-

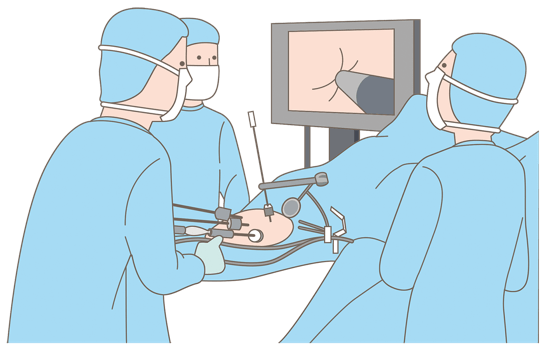

多関節のロボットアームを術者が操作して行う手術

当院でのロボット手術の様子

当院でのロボット手術の様子

腹腔鏡手術は開腹手術と比較して、手術創部が小さく術後の回復が早い、拡大視するために出血量が少ないといったメリットがあります。一方、デメリットには技術的に難しく時間がかかるといったことが考えられます。

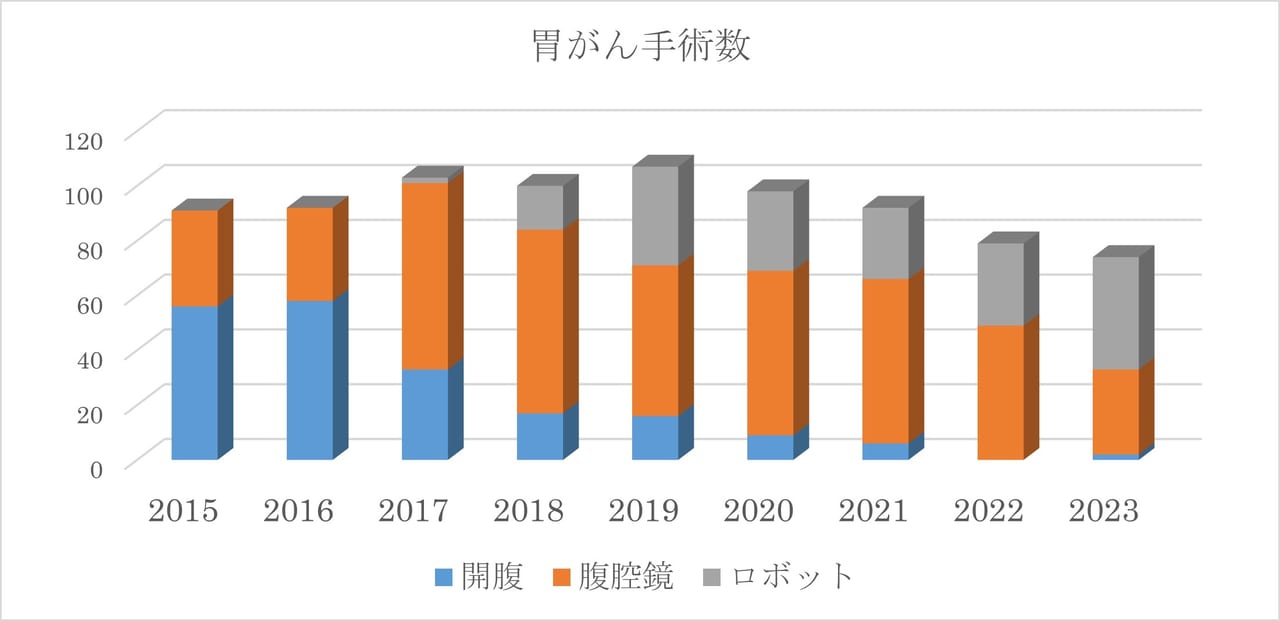

当院では2017年から内視鏡外科学会の技術認定医の指導のもと、腹腔鏡手術の適応を早期癌から進行癌へと拡大しております。2017年9月からは次世代の手術といわれるロボット支援下の胃切除を開始しました。ロボット手術の利点は多関節のアームによって腹腔内で自由自在に操作ができる、手ぶれがない、といったメリットがあります。これらのメリットを生かすとより繊細な手術操作が可能になることから従来の腹腔鏡手術よりも合併症が少ないと考えられています。2018年4月からは保険適応となり、2023年は41例にロボット手術を行いました。いずれの患者さんも良好な経過が得られています。2022年10月より当院の所有するロボットが2台となり、より多くの患者様にロボット手術を提供できる体制となりました。

各手術方法の特徴

| 利点 | 欠点 | 適応 | 費用 | |

|---|---|---|---|---|

| 開腹 | 触覚ある | 創大きい 出血多い |

すべての進行度 | 約40-50万* (3割負担) |

| 腹腔鏡 | 創小さい 出血少ない |

時間かかる 動作制限あり 熟練必要 |

一部の進行癌除く | 約45-55万* (3割負担) |

|

ロボット |

合併症少ない 緻密な処置 創小さい 出血少ない |

触覚ない | 一部の進行癌除く | 約45-55万* (3割負担) |

*高額療養費が適応されれば返金の可能性がある

胃がん手術症例数の推移

2023年の診療実績

| 胃癌 | 切除数 | 74 |

|---|---|---|

| 術式 | 幽門側胃切除術 | 52 |

| 噴門側胃切除術 | 12 | |

| 胃全摘術 | 8 | |

| 胃部分切除術 | 2 | |

| アプローチ | 腹腔鏡 | 31 |

| 開腹 | 2 | |

| ロボット | 41 | |

| 胃GIST | 切除数 | 6 |

| 術式 | 胃部分切除術 | 6 |

| アプローチ |

腹腔鏡 | 6 |

| 開腹 | 0 |

2. 企業治験と先進医療

当院は地域がん診療連携拠点病院として、まだ保険適応になっていないが効果が期待できる最新の治療法を患者さんに提案することができます。なお、これらの臨床試験に参加いただくには、一定の条件があります。

具体的に参加できるのかについては、主治医におたずねください。

2024年4月時点で参加いただける企業治験

- 4月時点で登録可能な試験は下記のとおりです。

- 最新情報は病院HPでご確認ください。

HER2 陰性で化学療法未治療の治癒切除不能な進行又は再発胃がん(食道胃接合部がんを含む)を有する被験者を対象とした ONO-4578、ニボルマブ、並びにフッ化ピリミジン系薬剤及びプラチナ系薬剤の化学療法(以下、化学療法)の併用療法の有効性及び安全性を、プラセボ、ニボルマブ及び化学療法の併用療法と比較する多施設共同第 II 相無作為化二重盲検比較試験

2024年4月時点で参加いただける医師主導治験

- 4型進行胃癌に対する術後または周術期補助化学療法としての全身・腹腔内併用化学療法と全身化学療法の無作為化比較第Ⅲ相試験

また、関西や日本における食道がん・胃がんを専門とする病院により構成される組織で行われている臨床試験などにも積極的に参加しており、より新しい治療の科学的根拠を発信できるように努めています。

新しい有望な治療法(臨床試験)の対象となる患者さんには十分説明し、その治療法への参加・不参加がご理解の上で決定できるように心がけています。

3.かかりつけ医との地域連携

当院のような地域がん診療連携拠点病院では、継続的で質の高い医療を患者さんに提供できるように、かかりつけ医と連携のもと、術後の治療・経過観察を行うことが求められています。

この地域医療連携は、当院で手術を受けられ、術後の経過観察や経口抗癌剤による化学療法を受けられる患者さんが対象となります。手術を終えて一段落した患者さんの術後の状態を当院に定期的に通院していただきながら、かかりつけ医の先生にも診察、検査、投薬などをお願いして、手術後の状況をきめ細かく見ていただくことになります。

この連携診療をスムーズに行うために、当院では「スマイルライフ-地域連携パス-資料4」という冊子を活用しています。これは当院主治医とかかりつけ医が協力して手術後5年までの診察・検査を計画的に実施していくための冊子で、これを基に当院での手術の結果や治療経過、また、かかりつけ医での診察・検査結果などの患者さんの情報を共有していきます。

かかりつけ医との地域連携

治療選択、手術方法選択については、進行度、年齢、患者さんの状態を加味した最適な治療法の選択を心がけており、病院全職種の協力のもと安全性には特に重点に取り組んでおります。

● スマイルライフ(胃の手術を受けられる方へ)![]() (2.4MB)

(2.4MB)

● 胃切除術クリティカルパス![]() (817KB)

(817KB)

● 胃全摘術クリティカルパス![]() (948KB)

(948KB)

● スマイルライフ(胃癌術後地域連携パス)![]() (1.3MB)

(1.3MB)

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示