低侵襲手術から拡大手術、集学的治療まで

2025年4月現在で日本泌尿器科学会の指導医・専門医1人、専門医3人およびレジデント2人の計6人体制で診療にあたっています。2025年に入り、部長を含む5名の医師の交代がありました。これまで当科の特徴であった低侵襲手術を継続しながら、悪性腫瘍に対する拡大手術や集学的治療についてもより積極的に取り組む方針としています。

当科では主に泌尿器科悪性腫瘍に対する診療を行っていますが、前立腺肥大症や尿路結石などの良性疾患についても外科的治療を中心に診療しています。悪性疾患に対しては、より低侵襲であるロボット支援手術や腹腔鏡手術を積極的に行う一方で、局所進行症例に対する拡大手術も実施しています。また転移を有する進行症例に対する薬物療法も積極的に行っており、症例によっては手術を含む集学的治療により治癒を目指します。治療法の選択に際しては、治療しない選択肢を含め出来る限りの情報を患者さんに提供して一緒に考えていく姿勢をモットーとしています。

部長の原口は日本泌尿器科学会および日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会の定める「泌尿器腹腔鏡技術認定医」および「泌尿器ロボット支援手術プロクター」に認定されています。

手術支援ロボットによる腹腔鏡下手術(ロボット支援手術)

ロボット支援手術とは

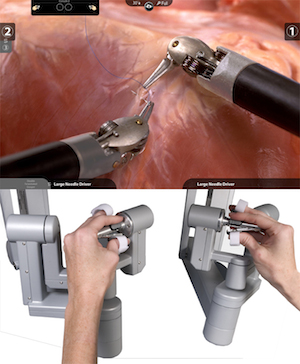

ロボット支援手術といってもロボットが独自に手術を行うわけではありません。医師がロボット操作用の台であるコンソールから、3次元立体画像を見ながら手術用の鉗子類を装着したロボットアームを操作して手術を行います。腹部に小さな穴を開け、炭酸ガスでお腹を膨らませた上で内視鏡や鉗子類を入れて手術を行うという点では、腹腔鏡手術と同じです。

現在当院で使用しているダヴィンチシステムでは、高倍率の拡大立体視野がハイビジョンで得られ、内視鏡カメラやロボットアームに装着された鉗子類は術者のコントロール下に置かれます。7つの関節を有する鉗子は、関節の540度回転など人間の手をはるかに超えた動きが可能で、手先の震えが伝わらない手振れ補正機能があり、安全で精密な手術が可能となります。

鉗子類は術者の指示を忠実に再現

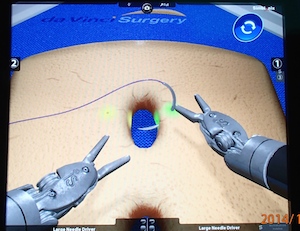

また、シミュレーションシステムが搭載されており、実際の手術手技を模したトレーニングが可能で、医療技術の向上にも大きく貢献します。

実際に手術を行っている感覚でトレーニングすることができ、教育面での質的向上が図れる

当科におけるロボット支援手術

現在当科で実施している術式は、前立腺癌に対するロボット支援前立腺全摘除術、腎癌に対するロボット支援腎部分切除術および腎摘除術、膀胱癌に対するロボット支援膀胱全摘除術、腎盂尿管癌に対するロボット支援腎尿管全摘除術です。2024年12月までにロボット支援前立腺全摘除術を479例(2014年開始)、ロボット支援部分切除術を120例(2016年開始)、ロボット支援膀胱全摘除術32例(2019年開始)、ロボット支援腎摘除術を26例(2022年開始)、ロボット支援腎尿管全摘除術を24例(2023年開始)に施行しています。

3D腹腔鏡による手術

2013年に3D腹腔鏡システムを導入し、当科では全ての腹腔鏡下手術で使用しております。偏光レンズ眼鏡をかけることにより、従来平面的にしか見えていなかった腹腔鏡の術野が、通常の立体的な視野で観察できるようになっています。縫合操作が非常に容易に行えるようになる、鉗子操作がより正確なものとなる等の立体視のメリットにより、患者さんに更に優しい手術を提供できるように心がけています。

グリーンライトレーザーによる光選択的前立腺蒸散術(PVP)

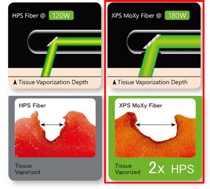

当院では前立腺肥大症に対する外科的治療の一つである光選択的前立腺蒸散術(PVP)に使用するAMS社製GreenLight®HPSレーザーシステムを、2012年1月に関西地区で最初に導入しました。そして2020年12月、さらに治療効果に優れるGreenLight XPSTMレーザーシステムに更新し、2024年12月現在までに739例に施行しています。

GreenLight XPSTMレーザーシステムは従来機種と比べ、①レーザーファイバーの改良によりビーム面積が50%広くなり効率が約2倍になった、②最大出力が180Wになり最大照射量が65万ジュールと約1.5倍となった、③新たにパルス波の止血機能が追加された等の利点があり、より安全に、よりサイズの大きな前立腺肥大症に対しても手術が行えるようになりました。

▲Green Light XPS TM レーザーシステム

前立腺肥大症(BPH)と光選択的前立腺蒸散術(PVP)について

BPHは、中年以上の男性が罹患する最も多い疾患の一つです。軽症や中等症の場合には主に薬物療法を行いますが、重症の場合には外科的治療が選択されることが多く、経尿道的前立腺切除術(TURP)が多く行なわれてきました。しかしTURPは、出血などいくつかの合併症の問題があります。このような背景から、『より患者さんに優しい治療を』とのコンセプトのもと、PVPが開発され、2011年7月に保険適応を受けました。

この手術法は出血が少なく、効率の良い組織の蒸散(蒸発)と凝固が可能であり、BPHに対する最も安全で有効な術式の1つであると考えられています。麻酔は全身麻酔もしくは腰椎麻酔で、手術は経尿道的に行います。側射型レーザープローブで、レーザーを前立腺組織にあて、組織を蒸散させて肥大した部分を消滅させます。輸血の心配はほとんどなく、手術時間は肥大の程度により変わりますが、おおよそ70分~90分です。

前立腺の大きさや形状などから、PVPに不向きな患者さんもおられます。具体的な適応については、お気軽に担当医にご質問ください。

PVPの長所

- 手術中や術後の出血が少ない

- 術後に尿道カテーテルが早く(1~2日)抜ける

- 尿道カテーテルを抜くと、尿の出かたが速やかに回復する

- 術後の排尿時の痛みが少ない

- 性機能への悪影響が少ない

- 入院期間が短く社会復帰が早い

光線力学診断を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術

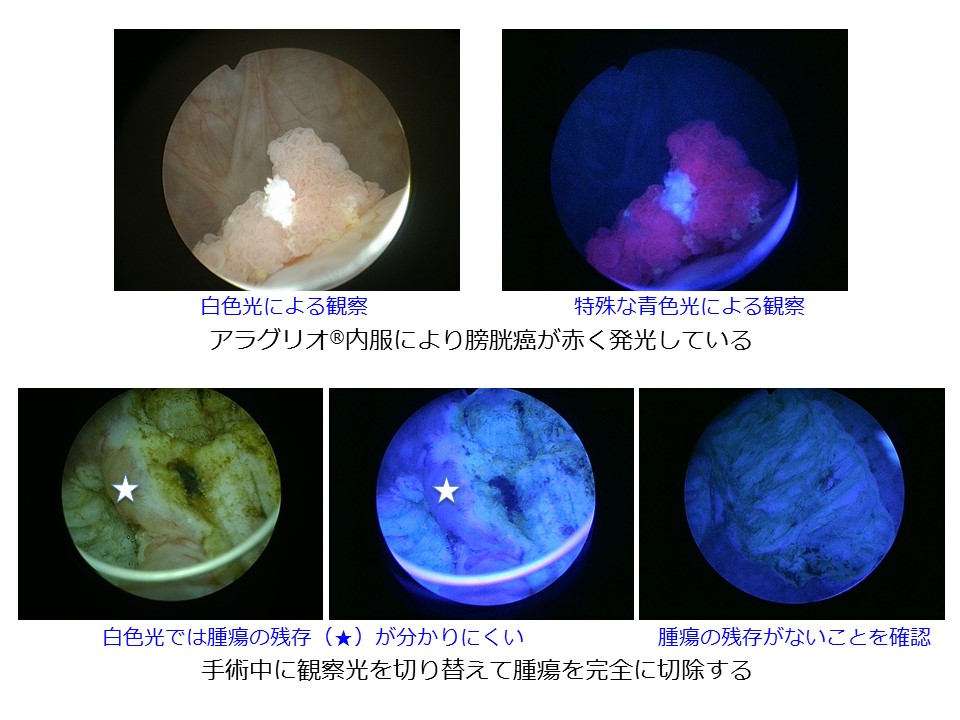

2020年から保険診療で光線力学診断を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術を受けていただくことができるようになりました。

従来から表在性の膀胱癌の初期治療は経尿道的切除術が行われています。体表に創をつけないため低侵襲であるのですが、再発率が高いことが欠点であり再発を繰り返すうちに浸潤性に進行することがあります。再発率を低減するために5-アミノレブリン酸(アラグリオ顆粒®)という薬剤を内服していただき、通常の内視鏡観察に用いる白色光に加え特殊な青色光を用いた観察を行うと腫瘍が赤く発光するという原理を利用して腫瘍の取り残しを防止する術式を行います。

過去5年間の主な手術件数(2020年~2024年)

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 ロボット支援前立腺全摘除術 47 46 44 34 37 ロボット支援腎部分切除術 17 17 10 11 9 腎摘除術(開腹) 3 2 0 0 1 腎摘除術(腹腔鏡) 21 18 17 4 7 腎摘除術(ロボット支援) 0 0 3 12 11 腎尿管全摘除術(腹腔鏡) 21 17 10 6 5 腎尿管全摘除術(ロボット支援) 0 0 0 12 12 膀胱全摘除術(開腹) 3 0 0 1 1 膀胱全摘除術(ロボット支援) 8 4 6 4 6 腹腔鏡下副腎摘除術 7 4 8 9 2 経尿道的膀胱腫瘍切除術 152 178 168 150 153 光選択的前立腺レーザー蒸散術 32 51 58 61 48 経尿道的前立腺切除術 14 14 11 11 14 体外衝撃波腎尿管結石破砕術 57 54 70 20 40 経尿道的腎尿管砕石術 75 63 87 83 85 経皮的腎尿管砕石術(経尿道的併用を含む) 4 4 2 1 1

● 泌尿器科学術業績![]() (PDFファイル)

(PDFファイル)

スタッフ

原口 貴裕(はらぐち たかひろ)

| 役職 | 部長 |

|---|---|

| 卒業年 | 平成7年 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定泌尿器科専門医 日本泌尿器科学会泌尿器科指導医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器腹腔鏡技術認定医・泌尿器ロボット支援手術プロクター 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定 医学博士(平成21年 神戸大学) 緩和ケア研修会修了 |

田 寛之(でん ひろゆき)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 卒業年 | 平成27年 |

| 資格等 | 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定 緩和ケア研修会修了 |

中山 慎太郎(なかやま しんたろう)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 卒業年 | 平成28年 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定泌尿器科専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器腹腔鏡技術認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医(泌尿器腹腔鏡) 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定 緩和ケア研修会修了 |

三浦 隆大(みうら たかひろ)

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 卒業年 | 平成30年 |

| 資格等 | 日本専門医機構認定泌尿器科専門医 産業医選任資格 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定 緩和ケア研修会修了 |

丹下 裕文(たんげ ひろふみ)

| 役職 | レジデント |

|---|---|

| 卒業年 | 令和3年 |

| 資格等 | 手術支援ロボット「ダヴィンチ」ファーストアシスタント認定 緩和ケア研修会修了 |

中村 俊二郎(なかむら しゅんじろう)

| 役職 | レジデント |

|---|---|

| 卒業年 | 令和4年 |

| 資格等 | 手術支援ロボット「ダヴィンチ」ファーストアシスタント認定 緩和ケア研修会修了 |

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示