鼠径ヘルニア

- 総合病院ならではの安心安全ヘルニア手術 -

1 鼠径ヘルニアとは

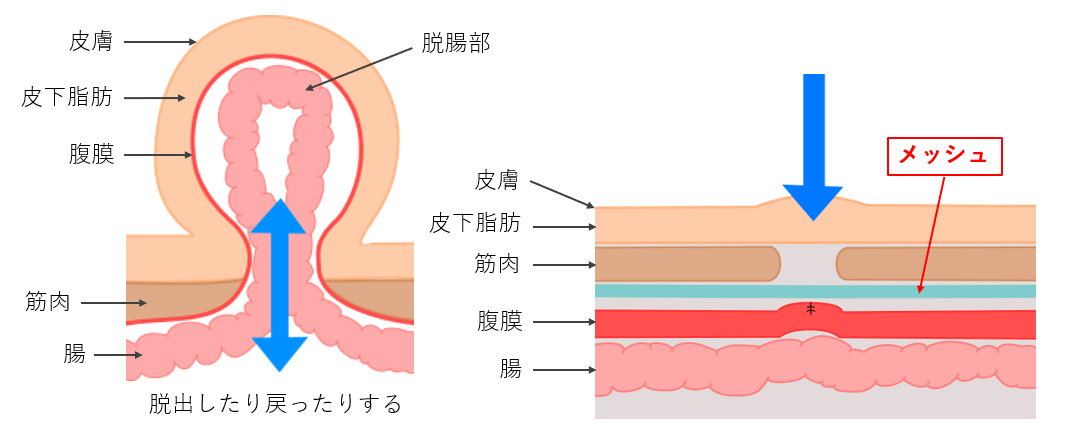

一般的に「脱腸」と呼ばれる病気です。

本来お腹の中におさまっている腸などの臓器が、足の付け根(鼠径部)から皮膚の下に脱出するため、鼠径部が膨れてくる病気です。厚生労働省の統計によると、日本では年間約15万人の患者さんが鼠径ヘルニアの手術を受けています。

![]()

鼠径ヘルニアの状態(健常時との比較)

鼠径ヘルニアの症状:こんな症状はありませんか?

重いものを持ったり、いきんだりするときに鼠径部が膨れることが多いです。

鼠径部が膨れるほか、下腹部に違和感や痛みを伴うこともあります。

手で押さえたり仰向けに寝たりすることで、鼠径部の膨れはおさまることがほとんどですが、脱出した腸管がお腹のなかに戻らなくなって(嵌頓)、緊急手術が必要になることがあります。

2 鼠径ヘルニアの原因

生まれる前、鼠径部の筋肉には穴が開いています。子供の場合は、この部分が生まれつき綺麗に閉じていないと鼠径ヘルニアの原因になります。また、大人の場合は、体の筋肉が衰えてくることで筋肉の隙間が空いてきて、その隙間に腸などが出てくることで鼠径ヘルニアが起こります。

鼠径ヘルニアは、小児と中年以上の男性に多くみられる疾患です。(女性にも1-2割みられます。)

また、鼠径ヘルニアの発生には職業が関与していることが分かっており、お腹に力を入れることが多い仕事(重いものを持つ仕事や立ち仕事など)の方に発症しやすい傾向があります。

便秘、肥満、咳をよくする人なども、お腹に力がかかりやすいので注意が必要です。

3 鼠径ヘルニアの診断・検査

鼠径ヘルニアの検査としては、

①身体診察(視診、触診)

②画像検査(CT検査、超音波検査)

があります。

当院での診察の流れ

まず立った状態で、鼠径部の膨らみを確認します(視診、触診)。

立った状態で鼠径部が膨らまない場合は、お腹に力を入れていただき、再度膨らみを確認します。

鼠径ヘルニアであれば、多くの場合これで診断が可能です。

鼠径ヘルニアと同じような症状であっても、稀に鼠径ヘルニア以外の病気(リンパ節炎、陰嚢水腫、ヌック管水腫など)のこともあるので、これらを判断するためにCT検査を必ず行わせていただいております。

4 鼠径ヘルニアの治療

鼠径ヘルニアは、ヘルニアバンド(脱腸帯)を用いて症状を緩和する方法もありますが、自然に治ることはなく、治療法としては手術以外ありません。

鼠径部膨隆による違和感や疼痛がある方には特に手術が勧められます。

また、脱出した腸管がお腹のなかに戻らなくなる(嵌頓する)と緊急手術が必要になることがあるので、嵌頓を未然に防ぐために手術を希望される方も多くおられます。

5 鼠径ヘルニアの手術

鼠径ヘルニアの手術では、人工の布(メッシュ)を用いて、腸が脱出する原因となる筋肉のすき間を覆います。

左:ヘルニア状態 右:メッシュ挿入後

この鼠径ヘルニアの手術ですが、主に2つの方法があります。

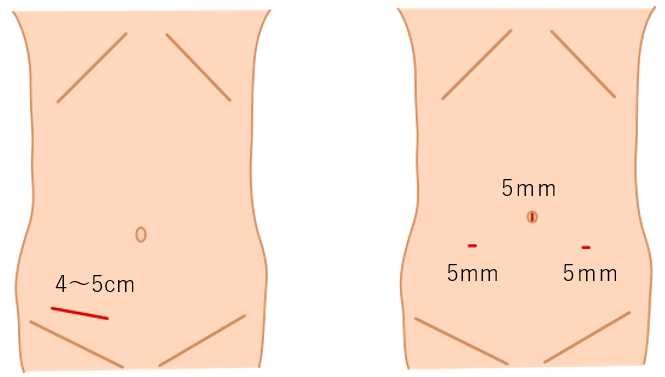

一つは鼠径部を5cm程度切開する鼠径部切開法、もう一つは腹腔鏡というカメラを用いた腹腔鏡手術です。当院では、傷が小さく痛みが少ないと考えられる腹腔鏡手術を中心に行っています。

手術の傷の比較(左:鼠径部切開法 右:腹腔鏡手術)

鼠径ヘルニアの腹腔鏡手術

当院では、基本的に腹部に5mm程度の小さな穴を3か所あけて腹腔鏡手術を行っています。

(腹部手術歴のある患者さんには臍部に10mm1箇所と5mm 2箇所で手術を行なっています。)

小さな穴から専用のカメラや機械を挿入し、カメラで捉えた映像をモニターに映し出して手術を行います。

腸が脱出する部分をメッシュで覆い、腸が出てこないようにします。(鼠径ヘルニア修復術)。

腹腔鏡手術には傷跡が小さく、痛みが少ないという大きなメリットに加え、社会復帰が早期に可能であります。しかし、熟練した手術技量が必要であること、全身麻酔が必要であること、という二つのポイントが必要です。

当院では、常勤の麻酔科医による全身麻酔の元、腹腔鏡手術に習熟したスタッフが手術を施行しており、安心して腹腔鏡手術を受けていただくことができます。

手術が難しいと言われた患者さんへ

鼠径ヘルニアが再発された患者さんや、前立腺癌などの手術を受けられたあとの患者さんは、そうではない患者さんに比べて手術が難しいと言われることがあります。また、ご高齢であることや持病があることを理由に手術ができないと言われた患者さんもいらっしゃるかもしれません。

当院では、いわゆる手術が難しい患者さんでも、腹腔鏡手術や鼠径部切開法による手術を検討させていただきます。(場合によっては腹腔鏡手術と鼠径部切開法を併用することもあります。)

また、ご高齢の患者さん、持病のある患者さんでも、麻酔科やその他の診療科と連携して診療させていただくことで、手術ができる場合がございます。

手術が難しいと言われた場合でも、是非一度ご相談ください。

鼠径ヘルニア手術後の合併症

どんな手術にも合併症がおこる可能性があります。

腹腔鏡での鼠径ヘルニア手術も同様で、非常に可能性は低いですが、以下のような合併症が起こることがあります。

- 出血

傷跡やお腹の中から血が出る可能性があります。 - 感染

手術による傷跡や修復に用いたメッシュが感染を起こすことがあります。 - 臓器損傷

手術の操作で膀胱や腸などに傷がつくことがあります。 - 腸閉塞

術後に腸の動きがわるくなるなどして、腸閉塞を起こす可能性があります。

いずれの合併症についても起こる可能性は極めて低いです。

万が一、合併症が起こった際にも、当院では入院も含めた治療ができますので、ご安心ください。

(腹腔鏡下手術の後も鼠径部に膨らみが残る、漿液腫(しょうえきしゅ)という元々のヘルニアの空間に水が溜まる症状がありますが、1−2ヶ月で吸収され改善されるため経過観察となる場合が多いです。)

鼠径ヘルニアの手術費用

鼠径ヘルニアの手術は、保険診療として受けていただくことが可能です。

高額療養費制度の適用を受けることで、ご負担額は一定額以下になります。(入院中の食事代や差額ベッド代、診断書代などは、高額療養費の対象になりません。)

高額療養費制度を適用して治療を受けた場合の概算負担額は、以下のとおりです。

<腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の場合>

- 健康保険3割負担 16~19万円

- 70歳以上1~2割負担 5~6万円

- 70歳以上3割負担(現役並Ⅲ)9~10万円

- 70歳以上3割負担(現役並Ⅰ)16~19万円

上記は目安の金額になりますので、詳しくは窓口でお問合せください。

6 鼠径ヘルニア治療の流れ

外来受診から退院後の生活まで

当院での、鼠径ヘルニアの外来受診から退院後の生活までの大まかなの流れをご紹介します。

1)外来初診

外来での診察(視診、触診、画像検査)により、鼠径ヘルニアと診断します。

病気の概要についてご説明し、手術のご希望があれば、その日に術前の検査(血液検査、心電図、レントゲンなど)を受けていただきます。

2)外来2診目

麻酔科診察で麻酔の説明を受けていただいた後、手術の説明を行います。

(心臓病など他の病気で治療中の方は、その病気の担当科を受診していただくこともあります。

また、術前検査で異常がある際は異常に応じて、当院の担当科に早急に相談させていただきます。)

3)入院

手術の前日に入院(1日目)、手術(2日目)、翌日午前中に退院(3日目)の2泊3日入院を基本にしていますが、ご希望があれば1泊2日での入院も可能です。以下に、実際の2泊3日の入院パターンをご紹介します。

手術前日(入院1日目)

看護師より入院、術前オリエンテーションを受けていただきます。

特に活動に制限はなく、シャワー等も入れます。

食事は、普段どおりに食べれます。

手術当日(入院2日目)

手術前は絶食になります。手術の予定時間に病室から手術室へ移動します。

全身麻酔をかけるのに30分程度、腹腔鏡手術を行うのに1-2時間程度、全身麻酔から覚めるのに30分程度かかります。

術後はベッドにて病棟に戻ります。

術後は点滴を行っていますが、麻酔の覚め具合に応じて当日に水分摂取を再開します。

手術翌日(入院3日目)

食事を再開します。

手術後の傷の観察を行い、大きな問題がなければ、午前中に退院です。

4)退院後

退院後1週間は、入浴はせず、シャワーのみにしていただきます。

約1週間後に外来受診していただき、傷の状態が問題なければ入浴ができるようになります。

退院後は軽い運動は、痛まない程度、疲れない程度に行えます。

仕事もハードなものでなければ、すぐに再開できます。

注意点として、退院後1カ月程は、激しい運動は控え、できるだけ重い荷物は持たないようにしましょう。

5)再診

問題がなければ、約3ヶ月後に再度外来を受診していただき、症状・創ともに問題がなければ、治療終了です。(それまでに不安があればいつ相談いただいても結構です)

6)再発について

鼠径ヘルニアの手術を受けたあとに、再び同じ側が鼠径ヘルニアになることを再発といいます。

再発時期としては手術直後に再発する場合から術後何年もたって再発する場合まで様々です。

再発は非常に少なく稀ですが、術後しばらくたっても膨らみが続く場合や、痛みが続く場合、少しでも気になる場合は受診してください。

手術をした反対側が鼠径ヘルニアになる場合は、再発ではなく、新たに反対側も鼠径ヘルニアが発生した状態です。ご希望に合わせて手術の相談をさせていただきます。

7)再発を防ぐために

鼠径ヘルニアの再発を防ぐために、お腹に力がかかることを極力避けることが重要です。

特に手術後1カ月程度は、重いものを持ったり激しい運動をしたりしないようにしましょう。

再発予防は、年齢、体力、生活スタイルにより様々ですので、担当医にご相談ください。

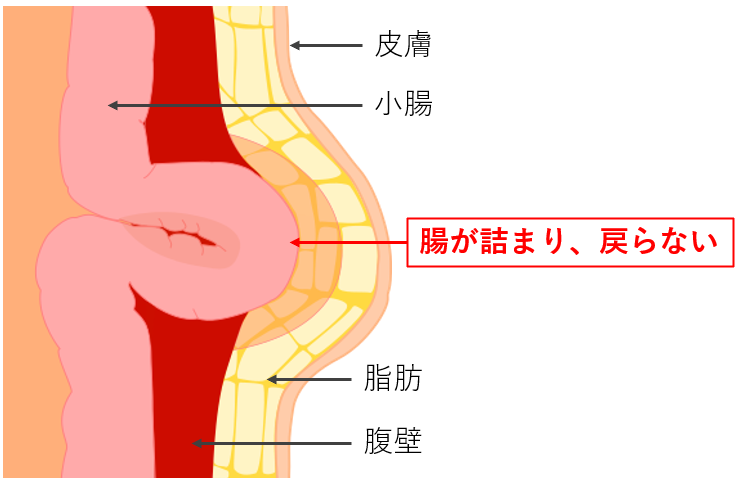

7 鼠径ヘルニアを放置すると

鼠径ヘルニアを放置すると、筋肉のすきまから脱出した腸がお腹のなかに戻らなくなる(嵌頓する)ことで、緊急手術が必要になることがあります。

鼠経ヘルニアの嵌頓

鼠経ヘルニアの嵌頓とは、脱出した腸が筋肉の隙間にはまり込んでしまって、締め付けられてお腹の中に戻らなくなった状態です。

普段は鼠径部が膨らんでいても、やわらかく、仰向けに寝て押すと元に戻るはずの鼠経ヘルニアが、嵌頓すると元に戻らず、膨らみが硬くなったり、激痛や嘔吐を伴ったりします。

この状態で放置をしていると、はまり込んでしまった腸に十分な血液がいかず、最悪の場合、腸が腐り、最悪の場合、死に至ります。手術も含めた緊急での対応が必要となりますので、救急受診してください。

嵌頓の状態

8 鼠径ヘルニアQ&A

Q 手術をした方が良いですか?

鼠径ヘルニアは、癌などの悪性疾患とは違い、生命を脅かす病気ではありません。

ただし、疼痛や違和感が気になられる方や、嵌頓が心配な方については、手術をお勧めします。

Q 手術以外で治す方法はありますか?

根本的な治療方法は手術のみです。

Q 鼠径ヘルニアを放っておくとどうなりますか?

自然に治ることはないと考えられるため、症状が続きます。また、膨らみが徐々に大きくなることが予想されます。ヘルニアベルト(脱腸帯)では治療にはならず、臓器を痛める可能性もあります。

Q すぐに受診した方がよいですか?

足の付け根の膨らみが固くなり、激痛や嘔吐などの症状が出る場合は、救急で受診した方が良いと思われます。

そのような症状でない場合も、鼠径部に膨らみのある場合は早期にご相談ください。

手術を希望される折に随時受診してください。

Q 腹腔鏡手術の方がいいですか?

当院では腹腔鏡手術もその他の手術もいずれも対応できます。

基本的には傷の小さな腹腔鏡手術をお勧めしますが、患者さんの状況(他の病気をお持ちかどうかなど)をふまえた上で、患者さんのご希望も加え最良と思われる手術を提案させていただきます。

Q 手術で使用する人口の布(メッシュ)は安全ですか?

メッシュは長年手術で使用実績がある、安全性が確立された医療用のものです。

Q 手術費用は?

当院で行う鼠径ヘルニアの手術は、保険診療で行われます。鼠径ヘルニアの手術費用をご参照ください。

Q 術後すぐに働くことができますか?

ほとんどの場合、退院後(手術翌日)すぐにデスクワークなどの身体への負担が少ない仕事は可能です。

Q 運動はいつからしていいの?

ジョギングなどの軽い運動は術後1週間程度から、ゴルフやジムでのトレーニングなどお腹に力がかかる運動は術後1カ月程度からできます。個人差があるので体調にあわせて始めてください。

鼠径ヘルニアについて、より詳細な情報をご希望の方は、日本ヘルニア学会のHPもご参照ください。

(https://jhs.gr.jp/menu_civic.html)

スタッフ

平木 将之(ひらき まさゆき)

| 役職 | 下部消化器外科副部長 |

|---|---|

| 資格等 | 詳細はこちら |

勝山 晋亮(かつやま しんすけ)

| 役職 | 上部消化器外科医員 |

|---|---|

| 資格等 | 詳細はこちら |

柳澤 公紀(やなぎさわ きみのり)

| 役職 | 下部消化器外科医員 |

|---|---|

| 資格等 | 詳細はこちら |

湯川 芳郎(ゆかわ よしろう)

| 役職 | 上部消化器外科医員 |

|---|---|

| 資格等 | 詳細はこちら |

印刷用のページを表示

印刷用のページを表示